高齢者の一人暮らしにおすすめのサポートは?リスクを軽減するために活用しよう

高齢で一人暮らしをしていると「いつまで続けられるかな」「何か問題がおきたらどうしよう」と不安になる方がいるのではないでしょうか。

高齢者の一人暮らしには、さまざまなリスクがありますが、対策すれば軽減できるものも多くあります。

本記事でわかることは次のとおりです。

|

記事を読んで、一人暮らしのリスクを軽減するとともに、今後の生活を考えるうえでお役立てください。

高齢者の一人暮らしは増えている

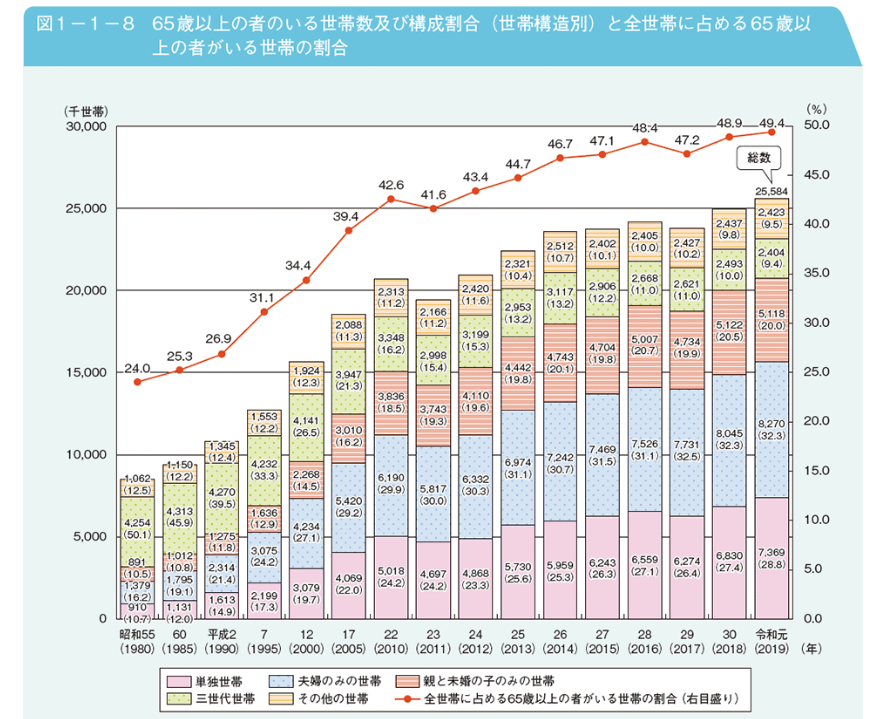

高齢化にともなって、高齢者の一人暮らし世帯は年々増えています。65歳以上の一人暮らし世帯の人数と割合に関するグラフを示します。

(引用:内閣府「3 家族と世帯|令和4年版高齢社会白書(全体版)」)

1980年の時点では、高齢者のうち一人暮らしである女性は11.2%、男性4.3%と少数だったのに対して、2020年では女性22.1%、男性16.0%に増加しました。グラフからは、65歳以上で一人暮らしをしている、「人数(棒グラフ)」も「割合(折れ線グラフ)」も増加しているとわかります。

政府の推計によると、今後も増加を続けて、2040年には女性の4人に1人、男性の5人に1人は一人暮らしになる見込みです。

「年をとってからどこで生活したいか」について調べたアンケートでは、「自宅で住みたい人」が72%と圧倒的多数を占めました。

夫婦で死別などしても、できるだけ自宅に住み続けたい人が多い結果、一人暮らしの高齢者が増えているといえるでしょう。

(参照:厚生労働省「平成28年度版 厚生労働白書」)

高齢者の一人暮らしにおけるリスクは?

高齢者の一人暮らしは気楽だとの意見がある一方、さまざまなリスクがあります。

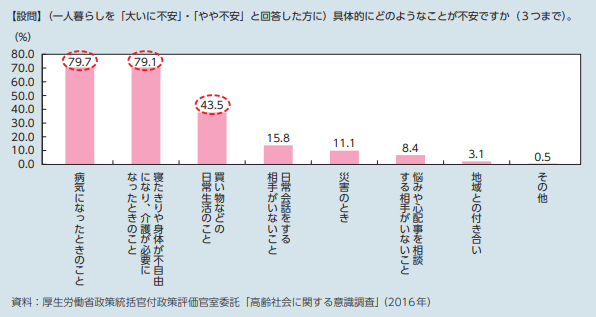

一人暮らしを不安に思う方へのアンケート結果では、不安の上位3項目に、「病気」「要介護状態」「買い物などの日常生活」があがりました。

korei-hitori

(引用:厚生労働省「平成28年度版 厚生労働白書」)

一人暮らしの高齢者におけるリスクを、高齢者が不安に思う項目と併せて説明します。

健康状態悪化のリスク

そもそも高齢者では、病気になるリスクが上昇するのに加えて、持病がある方も増えます。若年者に比べて健康状態が悪化するリスクが高いのです。

それに加えて、独居の高齢男性では、食事管理が不良になりやすく、健康状態も良くないと感じる傾向が高いとわかりました。

鹿児島県在住の高齢者に対して、世帯別に実施した調査結果を示します。

| 3食食べている | 健康状態がよくない・あまりよくないと感じる | |

| 独居男性 | 53.3% | 50.0% |

| 夫婦世帯男性 | 95.1% | 36.6% |

| 独居女性 | 87.8% | 32.7% |

| 夫婦世帯女性 | 100% | 40.5% |

(参照:「高齢者の世帯別にみる食と生活」より抜粋して作成)

結果からは、高齢で独居の男性は、夫婦世帯者や独居女性に比べて、健康に配慮した生活がしにくい可能性があるといえます。

介護が必要になるリスク

高齢になると、要介護になるリスクが上がります。要介護状態になった際にも、同居世帯であれば助け合って生活できますが、一人暮らしとなると、すべてを自分でしなければなりません。

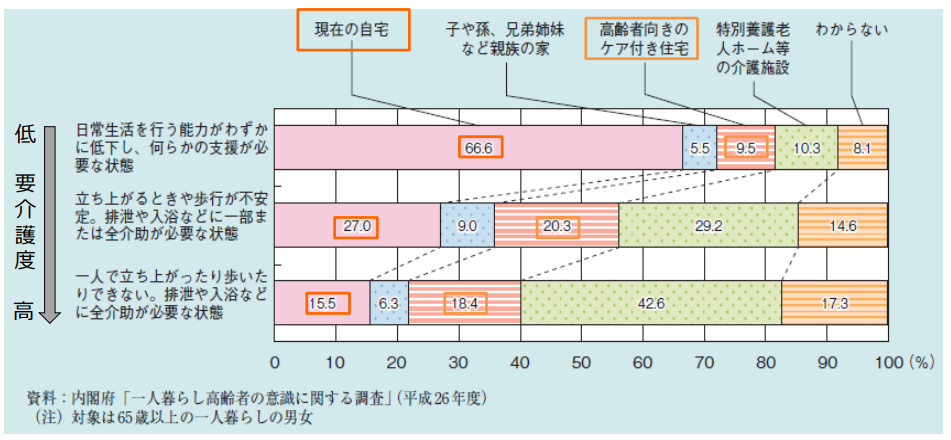

一人暮らしの高齢者に、「介護が必要になった際に住みたい場所」について調べた調査結果を示します。

(引用:国土交通省「高齢者の住まいに関する現状と施策の動向 」)

わずかな能力の低下であれば自宅で住み続けたい人が最も多いとわかります。しかし、排泄や入浴などに介助が多く必要になると、介護施設に入居したい人の方が上回る結果となりました。

要介護状態は、一人暮らしを継続するにあたって大きな不安材料になるといえます。

認知症のリスク

高齢になると認知症のリスクが上がります。令和元年度の調査では、要介護になった理由のトップが認知症でした。

最近では、MCI(軽度認知障害)の存在も知られてきていて、実際わかっているよりも認知機能が低下している方は多いと推測されます。

認知機能の低下が影響する、生活上のリスクの例を示します。

|

高齢になって認知機能が低下すると、火の管理が不十分になったり、金銭や医学的管理が難しくなったりする可能性が高いでしょう。

また、認知機能の低下は外から見えにくいものです。一人暮らしだと気づかれないまま低下して、問題が起こってから気づかれることも考えられるのです。

孤独を感じるリスク

高齢者の一人暮らしでは、孤独感や、さみしさを感じるのもリスクです。

2003年~2013年の調査では、人との交流頻度が月1回未満の場合は、10年後に要介護2以上になるリスクが1.37倍、認知症発症が1.45倍、早期死亡者が1.34倍上がるとの結果が出ています。

(参照:健康指標との関連からみた高齢者の社会的孤立基準の検討)

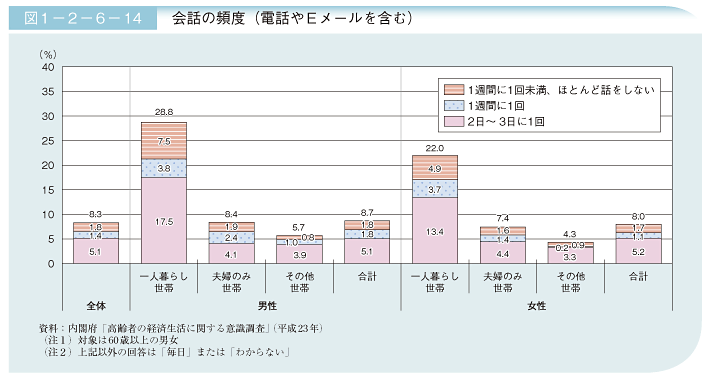

人との会話の頻度に関してのアンケートでは、男性・女性両者とも、一人暮らしだと会話の頻度が低いことがわかりました。一人暮らしの男性のうち7.5%、女性のうち4.9%は、人と会話する機会が1週間に1回未満だとわかります。

(引用:内閣府「第2節 高齢者の姿と取り巻く環境の現状と動向」)

このことから、一人暮らしで、かつ人との交流が少ない場合には、健康状態悪化や認知症、要介護になるリスクが高まるといえるのです。

高齢者の一人暮らしのリスクを軽減するための対策

高齢者の一人暮らしのリスクを軽減できる対策について紹介します。できるものから取り入れて、リスクの軽減にお役立てください。

健康診断を受け体調管理に気をつける

一人暮らしでは、急変時の対応などに不安を覚える方が多くいます。そのため、持病がある方は継続して病院に通って、治療を受けるのが大切です。

特に持病がない方でも、定期的に健康診断を受けるとよいでしょう。

見守り・安否確認サービスを導入する

急変時の対応のために、多くの自治体には、高齢者のための見守りサービスがあります。見守りサービスとは、一人暮らしの人などを対象に、定期的に安否確認したり、緊急時にかけつけてくれたりするシステムです。

どのようなサービスがあるのかは、お住まいの地域ごとに異なるので、地域包括支援センターなどに問い合わせてみましょう。

民間業者による以下のようなサービスも多数あります。

|

まずは調べたうえで、合ったものを探しましょう。

(参照:「高齢者安否確認システム 事例収集」)

家を整える

一人暮らしのリスクを軽減するためには、家の状態を整えるのも有効です。危ない段差をスロープにしたり、すべりやすい箇所に手すりを設置したりするなど、ちょっとした工夫で転倒するリスクを軽減できます。

要支援、要介護の方であれば、リフォーム費用に対して補助が出るので確認しておきましょう。

介護保険を利用したリフォームに関しては、以下のサイトをご覧ください。

→要支援認定の仕組み・サービスをご紹介!適切な利用で介護予防に努めよう

(参照:介護保険における住宅改修))

なお、将来の一人暮らしを見込んで住居の場所を変える予定がある場合には、以下の点を考慮するとよいでしょう。

|

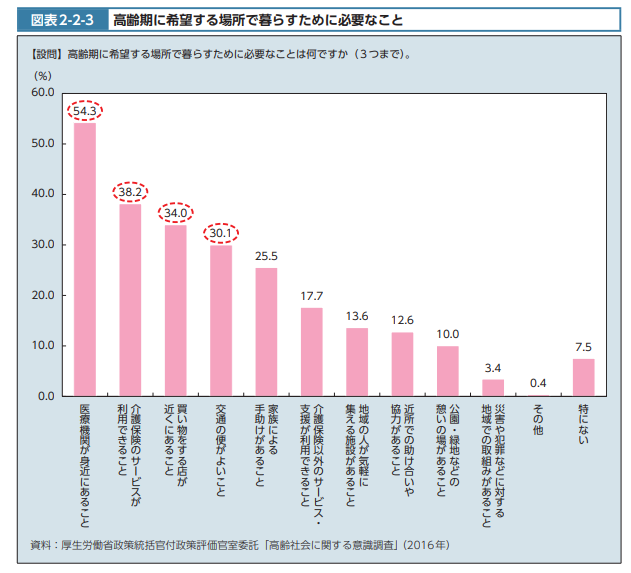

「高齢期に希望する場所で暮らすために必要なこと」のアンケート結果のグラフをご覧ください。医療機関や買い物に行きやすいこと、介護サービスを受けやすい場所であるとの回答が多くありました。

(引用:厚生労働省「平成28年度版 厚生労働白書」)

バリアフリーで、かつ利便性も良い住まいが、理想的だといえます。

食事宅配サービスを利用する

食事は健康管理の基本です。特に一人暮らしの男性など、料理に慣れていない方の場合には、食事宅配サービスの利用もすすめられます。

自治体のサービスで安く利用できることがあるので、地域包括支援センターや自治体に問い合わせましょう。毎食費用がかかるのが嫌であれば、1日のうち1食だけ頼むなどの方法もあります。

食事宅配サービスには、対面で安否確認をかねてくれるものもあるので、見守りサービスと併せて検討するとよいでしょう。

介護サービスを利用する

足腰が弱ったり、認知機能が低下したりして生活に支障が出るようになったら、すみやかに要介護認定を申請しましょう。認定されれば、さまざまな介護保険サービスを、1割(場合によっては2~3割))の自己負担で利用できます。

要介護度が進んでも一人暮らしを継続するのであれば、介護保険サービスの利用は必要不可欠だといえます。

介護サービスは人との交流機会を増やすのにもつながるのです。支援を受けながら孤独感の軽減にもつなげられるメリットがあるでしょう。

要介護認定については、以下のサイトをご覧ください。

→要介護認定とは?要介護度別の特徴とサービス利用までの流れをご紹介

家族や地域との交流を大切にする

一人暮らしの場合には、交流の機会増加、安否確認などのために、家族や地域との交流が大切です。

政府は、高齢者が地域へ参加するのを推進しています。地域包括支援センターなどが主催している地域の交流事業などもあるので、興味があれば問い合わせてみましょう。

社会参加や生きがいづくりにつながる介護予防事業については、以下のサイトをご覧ください。

→介護予防・日常生活支援総合事業を利用して健やかな老後に備えよう

→フレイル予防を生活に取り入れて人生をもっと楽しむ方法

成年後見制度や自立支援制度の利用も考えておく

一人暮らしで認知機能が低下すると、日常生活の金銭管理や、介護サービスの利用に際しても困難が想定されます。

認知機能の低下が気になり始めて、日常生活に必要な手続きや金銭管理を支援してもらうサービスとして、日常生活自立支援事業があります。

また、もっと大きな財産管理や施設入所の契約など、日常生活の範囲を超えた支援が必要な場合に利用されるのは、成年後見制度です。

今後の金銭管理などに不安があれば、社会福祉協議会、地域包括支援センターなどに相談しておくとよいでしょう。

高齢者の一人暮らしの限界は?

高齢者の一人暮らしがいつまで続けられるかについては、多くの要因がかかわるため一概には言えません、

令和元年の国民生活調査では、介護を要する一人暮らし世帯2,827人のうち、要介護5の方も100名いたことがわかりました。

介護を要する単独世帯(2,827人))中の介護度別の人数

| 介護度 | 人数 |

| 要介護1 | 576人 |

| 要介護2 | 479人 |

| 要介護3 | 254人 |

| 要介護4 | 167人 |

| 要介護5 | 100人 |

(参照:「令和元年国民生活基礎調査」の人数をもとに表を作成))

一人暮らしが継続できるかどうかは、年齢や介護度、認知機能、家族の距離などさまざまな影響を受けます。独居の高齢者は増加しているため、自治体のサービスもさらに充実する可能性があります。

今後も一人暮らしを継続するのか、施設に入るのかを決めかねている場合には、利用できるサービスを調べて、生活をイメージしてみるとよいでしょう。困ったときには地域包括支援センタ―やケアマネジャーに相談できます。

どのような状況になるかはわからないので、一人暮らしと並行して、高齢者向け施設にも見学に行ってみるとよいかもしれません。

高齢者の一人暮らしではリスクを軽減するためにサービスを活用して備えよう

高齢者の人数増加にともなって、高齢者の一人暮らし世帯は増加しています。一人暮らしではさまざまなリスクがありますが、対策することで軽減できるものも多くあります。また一人暮らしを継続できるかどうかは、要介護度や認知機能、家族の支援など、さまざまな影響を受けるのです。

まずは利用できるサービスを活用して、できるだけリスクを軽減しましょう。本記事を、リスクを抑えつつ、できるだけ長く一人暮らしを継続するためにお役立てください。