遠距離介護はうまくいく?課題と対策から費用を抑えるコツまで紹介

遠方のご家族の介護が必要になると「遠距離介護はできる?」「遠距離介護のデメリットはない?」と不安な方がいるのではないでしょうか。

この記事では遠距離介護のメリットやデメリット、遠距離介護を成功させるためのコツ、費用をおさえる工夫などについて説明します。

記事を読めばまずは何をするべきなのかがわかります。ご家族の安全に配慮しながら介護負担を軽減するためにお役立てください。

遠距離介護とは?

遠距離介護とは、介護者と要介護者が遠方に住んでいて、通いながら介護をすることです。

帰省の頻度や実際やっていけるのかどうかなどについて、一概に判断することはできませんが、参考になるデータがあります。

要介護度別に介護が必要な頻度を調べたデータによると、要介護2までは「必要な時に手を貸す程度」の割合が最も多いのに対して、要介護3以上になるとほとんど終日手が必要な方が増えるのです。

「仕事と介護両立のポイント」では、仕事と両立しながら、要介護1、2であるご両親の遠距離介護をされていた方の事例が出ています。たくさんのサービスを利用しながら週1回程度のペースで通っていたとわかり、参考になるでしょう。

以上のことを考えると、要介護3以上になると毎日何らかの介助が必要になり、遠方だとかなりハードになる可能性があるといえます。

(参考:内閣府「2 健康・福祉|平成30年版高齢社会白書(全体版)」)

(参考:厚生労働省「仕事と介護両立のポイント」)

遠距離介護のメリット

遠距離介護について不安に思う方がいると思いますが、遠距離介護には以下のようなメリットがあります。

|

1番はご家族もご自身もこれまでの生活が継続できることです。

高齢のご家族を呼び寄せると、環境が変わることで状態が悪化する可能性があります。また呼び寄せられて同居した高齢者は、自尊感情が低くなるとのデータもあります。

子や孫と会う頻度について高齢者へアンケートした結果では、「ときどき会って食事や会話をするのがよい」が42.9%の1位で、「いつも一緒に生活できるのがよい」の34.8%を上回りました。

遠距離介護であればお互いの生活を維持できるので、それぞれにメリットがあるといえます。

また、介護保険サービスも利用しやすくなります。元気な同居の家族がいる場合には利用できない介護保険サービスがありますが、別居していれば積極的に利用できるのです。

ほかにも毎日会うと余裕がなくなって喧嘩になることも多いのに対して、たまに会うとお互いを思いやれるといった声も聞かれます。

(参考:内閣府「高齢者の姿と取り巻く環境の現状と動向」)

遠距離介護のデメリット

一方デメリットは次のとおりです。

|

何か緊急事態が起こっても遠方の場合にはすぐに駆けつけることができません。いざという時の対応を考えておく必要があります。

高額な交通費もネックです。飛行機代や新幹線代などは度重なると大きな金額になるので、交通費を安くする制度などをうまく利用しましょう。

遠距離介護になったらまずは介護保険を申請しよう

遠距離介護になった際にまず行いたいのは、要介護認定の申請です。

要介護認定とは、介護サービスを利用する必要性がどの程度あるのかを判断するものです。

要介護認定されると介護保険を利用できるようになります。ホームヘルパーやショートステイなどのサービスを原則1割の支払い(一部高所得の方は2、3割)で利用できて、大きな負担軽減につながります。

また、介護保険があれば、住宅改修費用の補助が出たり、飛行機の割引が受けられたりするなど、メリットは非常に大きいのです。

介護認定は申請してから1ヶ月程度かかるので、早急に申請するのがよいでしょう。

要介護認定方法については以下のサイトをご覧ください。

→要介護認定とは?要介護度別の特徴とサービス利用までの流れをご紹介

遠距離介護を成功させるポイント

遠距離介護を成功させるポイントを紹介します。

|

1つずつ説明します。

コミュニケーションをしっかりとる

遠距離介護では、ご家族と密にやりとりするのが必要不可欠です。ささいな困りごとに対しても早めに対応できて、ご家族の気もちの安定につながります。

通話のたびに高い料金がかかると費用の負担が大きいので、格安スマホなどを利用するのも1つの手です。

密にやりとりして、将来どこで過ごしたいのか、どのような介護を受けたいのか、経済状況や資産の場所などについて気軽に話し合っておくとスムーズに方針が決められます。

専門家に相談する

ご家族の介護が必要となったら、できるだけ早く専門家に相談するのがすすめられます。入院中であれば病院のソーシャルワーカー、在宅中であれば地域の包括支援センターなどの相談窓口、介護認定されている方であればケアマネジャーなどです。

まずは遠距離介護を希望することを明確に伝えて、利用できるサービスや制度について、できるだけ情報を集めておきましょう。

環境を整える

遠距離介護においては緊急時の対応が難しいので、住居環境を整えるのが大切です。

危険を取り除く

転倒等の事故を防止するためにも、危険はできるだけ取り除くのが理想です。介護者がいない間に安全に過ごせる環境を整えるのがよいでしょう。

住まいの安全性を向上させる例を示します。

|

住宅改修は、自宅での生活を続けられるように、住宅を住みやすくリフォームすることです。安全のために以下のようなさまざま改修が行えます。

| トイレや廊下などへの手すりの設置 | 段差をなくす |

| 扉を引き戸に変える | 洋式便器に変える |

| 床の材質の変更 | その他 |

安全機器などは、ご家族がお住まいの地域から支援されるものもあるので、まずは問い合わせるのがおすすめです。

安否確認システム

1人暮らしのご家族の安否が心配な場合には、何らかの安否確認システムを導入しましょう。さまざまなサービスがあるので、インターネットが利用できるのか、人によるサービスがよいのかなどの条件や希望に合わせて選べます。サービスをいくつか紹介します。

|

補助が出る自治体も多数あるので、まずはお住いの自治体に問い合わせるのがおすすめです。

(参照:柏市ホームページ「高齢者安否確認システム 事例収集」)

職場に伝える

遠距離介護が始まり、仕事と両立する方の場合には、できるだけ早く職場に伝えておきましょう。なぜなら、介護サービス事業者やケアマネジャーとの話し合いなどに、平日出向く必要があるからです。

家族の介護をしながら働く労働者のために「育児・介護休業法」があります。職場に申し出ることによって、介護休業(対象家族1人につき通算93日まで)や介護休暇(対象家族1人に年5日まで)を取得できます。

職場によってはもっと恵まれた制度のところもあるので、まずは相談して利用できる制度について確認するとよいでしょう。

周囲に協力を求める

介護はどのくらいの期間、どの程度通う必要があるのかが見通せないので、身体的・精神的負担が大きいものです。1人で抱え込んだら心身の状態を崩しかねません。

兄弟や親戚がいれば、役割分担を決めて対応すると負担の軽減につながります。

またご家族の近所の方には、体調不良や近所を徘徊するなどして連絡してもらうことがあるかもしれません。遠距離介護している状況などを伝えて事前に挨拶しておくとよいでしょう。

遠距離介護にかかる費用は何がある?

遠距離介護には多くの費用がかかりますが、原則として介護の費用は、要介護者の貯金や年金で支払うようにすすめられます。なぜならご本人の介護に必要なお金だからです。

速やかに対応するためにも、元気なうちから介護保険証や銀行の通帳、印鑑などの場所を教えてもらっておくとよいでしょう。

遠距離介護にかかる費用の例を示します。

|

1つずつ説明します。

住宅改修費

手すりの設置や扉の変更など、住宅改修はメリットが大きいですが費用が高くなりがちです。要介護認定されている方(要支援1、2、要介護)であれば介護保険から補助が出るので、必ず利用しましょう。

介護保険を利用した場合の支払いは、住宅改修費用にかかる総額(最大で20万円までの上限金額あり)の1割か2割の負担ですみます。

改修を希望する場合には、地域包括支援センターか担当のケアマネジャーに相談するとよいでしょう。

介護サービス費

要介護認定されている方であれば、介護保険によるサービスを利用するのがよいでしょう。なぜなら介護保険を利用すると上限金額までは原則1割(一部高所得の方は2、3割)の自己負担で利用できるからです。

そのほかにも地域のボランティアによるサービスなども、料金が抑えられる場合があります。費用は地域ごとに異なり、無料のものから全額自己負担のものまでさまざまです。

希望する場合には地域の社会福祉協議会に相談しましょう。

安否確認システム費用

安否確認システムは、多くの自治体で高齢者向けに提供されています。

配食サービスと組み合わせた人による安否確認サービスや、緊急連絡ボタンの貸出など多くの種類があります。

安否確認サービスを利用したい場合には、地域包括支援センターに相談するのがよいでしょう。

お住まいの地域からの支給がないようであれば、民間業者のサービスを利用できます。インターネットの利用の必要性や人によるサービスの希望などの条件や希望に合わせて選びましょう。

交通費

遠方のご家族の介護では、高額な交通費が問題になります。

介護のための帰省では、航空会社の「介護帰省割り」などといった割引サービスが利用できます。各社から提供されているので確認しておきましょう。

航空券の割引を受けるには、ご家族が要介護認定されているのが条件です。利用するためには、介護保険省被保険者証や戸籍謄本といった必要書類を提出して申請する必要があります。

介護に対する割引は航空会社独自のもので、新幹線などにはありません。

遠距離介護で利用したいサービスは?

遠距離介護では、利用できるサービスをできるだけ利用すると介護負担を軽減できます。

高齢者の中には家族以外からの介護を受けるのに抵抗がある方もいるので、元気なうちから少しずつ利用するのに慣れておくのも1つの方法です。

介護保険サービス

介護認定されていれば介護保険のさまざまなサービスが利用できて、費用の負担は総額の1割分(一部高所得の方は2、3割)です。

介護保険のサービスの例を示します。

| 訪問介護 | ショートステイ(短期宿泊) | 通所サービス(デイケア・デイサービス) |

| 訪問看護 | 訪問入浴 | 福祉用具の貸与 |

(参照:厚生労働省:公表されている介護サービスについて)

介護保険があれば住宅の改修費用も軽減できるので、是非活用しましょう。

介護保険外サービス

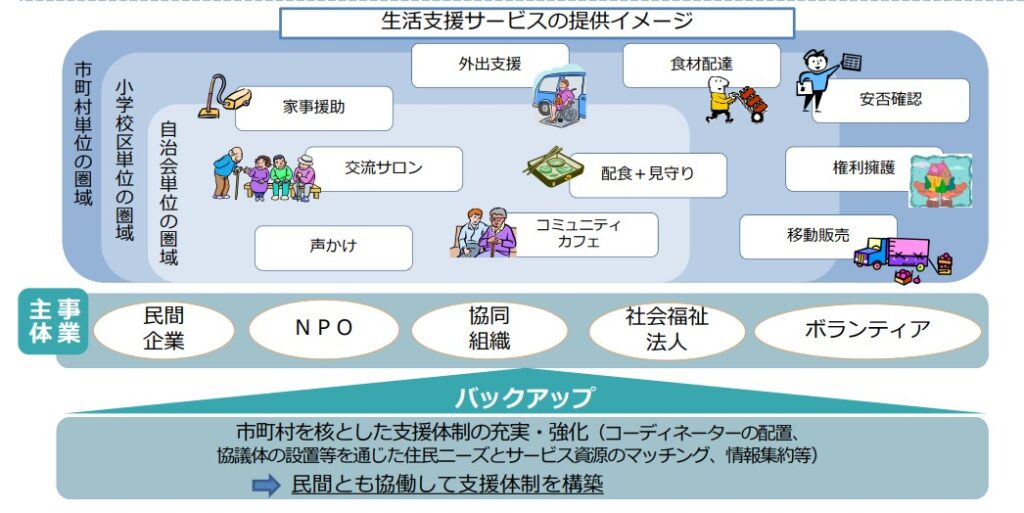

介護認定されていない方は、自治体や民間企業、ボランティアなどさまざまな組織がだしている介護保険外サービスを利用しましょう。

(引用元:厚生労働省「生活支援の充実と高齢者の社会参加」)

上の図のように、1つのサービスが複数のサービス元から提供されています。サービス提供元の違いを簡単に以下の表へまとめました。

| サービス提供元 | 料金 | 特徴 |

| 自治体サービス | 無料か少額 |

|

| ボランティアなど (社会福協議会、NPOなど) |

無料、一部有料、全額負担 |

|

| 民間事業者によるサービス | 全額負担 | 費用が高いが規制が少なく希望のサービスを自由に利用可能 |

(参照:大阪府「ご存じですか?いろいろな在宅サービス」)

それぞれのサービスの内容について説明します。

自治体によるサービス

自治体のサービスは無料か少額なので、該当する場合には積極的に利用しましょう。

自治体によるサービスの例を示します。

|

お住いの地区によって内容が異なるので、地域包括支援センターや高齢者福祉の担当窓口などに問い合わせましょう。

ボランティアやNPO、民間事業所などによるサービス

地域のボランティアは、近所の顔見知りの方による、細やかなサービスが受けやすい特徴があります。利用料金は無料から一部有料、全額自己負担など幅広い設定になっています。

地域によって提供内容に差があるので、お住いの地域の社会福祉協議会に問い合わせるのがよいでしょう。

ほかにも民間業者などによる保険外サービスもたくさんあります。料金は公的なものに比べると高額ですが、利用の制限や決まりがないので、融通のきいた質の高いサービスが受けられる特徴があります。いざという時のためにどのようなものがあるのか確認しておくとよいでしょう。

保険外サービス活用ガイドブックにはさまざまな事業者がのっているので、参考にご覧ください。

(参考:厚生労働省「保険外サービス活用ガイドブック」)

遠距離介護が必要になったらできるだけサービスを利用して備えよう

遠距離介護が始まったら、環境を整えたうえでサービスをできるだけ利用すれば、介護負担の軽減やご家族の安全につながります。まずは地域の包括支援センターやケアマネジャーなどの専門家に相談するとよいでしょう。

要介護認定されれば、介護保険のサービスが利用できて遠距離介護に必要な費用を大きく軽減できます。認定されていない方はできるだけ早く申請しましょう。また、介護認定されなくても利用できる自治体のサービスなどの情報を入手しておくことで、いざという時にスムーズな利用につながります。

本記事を遠距離介護の負担を軽減するためにお役立てください。