【最新版】訪問介護の料金はいくら?介護保険の費用相場と自己負担を減らす方法を徹底解説

「訪問介護を使いたいけれど、料金がどのくらいかかるのか不安」ーーそんな声を多く聞かれる昨今です。

介護保険が適用されるケースと自費サービスとでは、負担額に大きな差が生まれるため、事前の理解が欠かせません。

また、サービスの内容・利用時間・要介護度によっても料金が変動するため、具体的な料金体系を把握しておくことが重要です。

なお、厚生労働省では要介護度ごとの支給限度額が公表されており、利用できる介護サービスの上限や負担割合も確認できます。(出典:厚生労働省「サービスにかかる利用料」)

本記事では、次のポイントを中心に解説します。

- 訪問介護の基本的な料金の仕組み

- 介護保険適用時と自費サービスの料金相場

- 要介護度別・訪問頻度別の費用シミュレーション

- 訪問介護の費用を抑えるための制度や助成金

- 契約前に確認すべき注意点と活用術

ぜひ最後までご覧いただき、ご自身やご家族に合った訪問介護の活用方法を見つけてください。

訪問介護の料金はいくら?基本的な仕組みを知ろう

訪問介護の料金は、「どんなサービスを受けるか」と「どのくらいの時間利用するか」によって決まってきます。

また、介護保険が使える場合と、自費での利用では、料金の仕組みに違いがあるのも特徴です。

ここでは、費用の目安を知るために押さえておきたい2つのポイントをご紹介します。

① サービス内容による料金の違い

訪問介護のサービスは、大きく分けて「生活援助」と「身体介護」の2種類に分類されます。

それぞれの特徴と料金の違いは以下の通りです。

|

サービスの種類によって、提供される内容も費用も大きく異なります。

ご自身やご家族の状態に合わせて、どちらの支援が必要かを見極めることが大切です。

介護サービスを無理なく上手に利用するためにも、内容をしっかり理解して選びましょう。

※訪問介護の費用は、厚生労働省の介護保険制度に基づいて設定されており、公式ガイドライン「介護事業所・生活関連情報検索」でも概要が確認できます。

② 訪問時間による料金の違い

訪問時間が長くなるほど料金も上がる仕組みになっています。

以下の表は、介護保険が適用された場合の訪問介護の料金目安です。

| サービス内容 | 30分未満 | 30~60分 | 60~90分 |

| 生活援助 | 約250円 | 約400円 | 約600円 |

| 身体介護 | 約500円 | 約900円 | 約1,300円 |

料金決定のポイント

✅生活援助は家事が中心で、料金が比較的安い。

✅身体介護は、より専門的なケアが含まれるため、費用が高くなりやすい。

✅早朝・夜間・休日の訪問は、基本料金に20~50%の加算が適用されることがある。

訪問時間が長くなるほど、提供されるケアの範囲や内容も広がるため、料金にも反映されます。

利用者の体調や生活状況に応じて、適切な時間配分を選ぶことが費用を無理なく抑えるポイントです。

また、訪問時間が長いほど支援の質が上がるとは限らないため、必要な範囲に絞った活用が大切です。

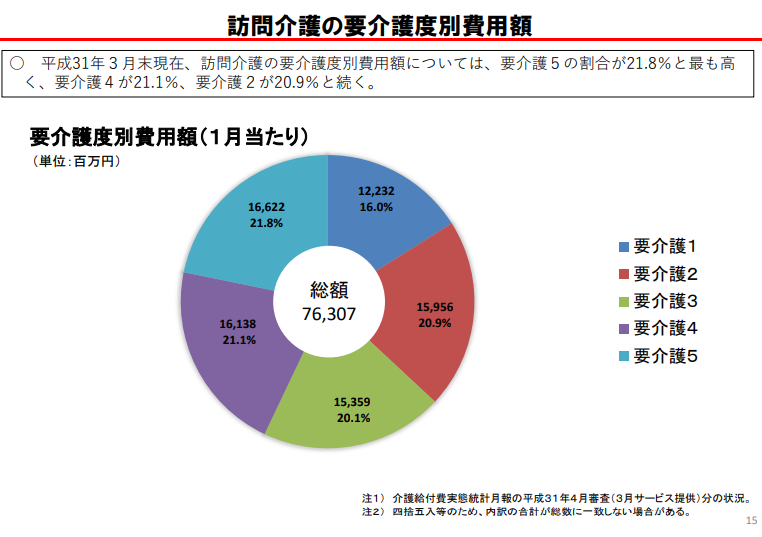

要介護度別の訪問介護の費用目安

出典:厚生労働省「訪問介護の要介護度別費用額」

訪問介護の利用料金は、要介護度が高くなるほど必要な支援も増え、料金が上がる傾向にあります。

以下は、週3回利用した場合のおおよその月額費用です。

| 要介護度 | 1回あたりの目安 | 月額目安(週3回利用) |

| 要介護1 | 約1,000~1,500円 | 約12,000~18,000円 |

| 要介護3 | 約1,500~2,000円 | 約18,000~24,000円 |

| 要介護5 | 約2,000~2,500円 | 約24,000~30,000円 |

利用前にチェックすべきポイント

✅要介護度が高いほど、訪問介護の必要回数や時間が増え、料金も上昇する

✅自治体ごとに設定が異なる場合があるため、事前に確認が必要

✅介護保険適用でも、一定の自己負担が発生するため、事前に負担額をシミュレーションしておくとよい

要介護度は、訪問介護の回数や内容を決めるうえでとても重要な指標です。

数字だけを見るのではなく、実際にどのようなサポートが必要かを考えながら、費用と支援内容のバランスをとることが大切です。

不安な点があれば、ケアマネジャーに相談しながら進めてみましょう。

訪問介護の費用を安くする方法

訪問介護を長期的に利用する場合、費用の負担が気になるところです。

少しでも費用を抑えるために、以下の方法を活用するとよいでしょう。

①高額介護サービス費制度を活用する

介護費用が一定額を超えた場合、その超過分が払い戻される「高額介護サービス費制度」があります。

これは、1か月に支払った自己負担額が所得に応じた上限額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。

| 所得区分 | 自己負担上限(月額) |

| 低所得者(年収200万円以下) | 約15,000円 |

| 一般(年収300万~500万円) | 約27,000円 |

| 高所得者(年収600万円以上) | 約44,000円 |

申請方法のポイント

✅1か月の自己負担額が上限を超えた場合、自治体の窓口で申請可能

✅申請後、払い戻しまでに時間がかかるため、早めの手続きを心がける

高額介護サービス費制度は、長く介護を受ける方や頻繁にサービスを利用する方にとって、経済的な支えとなる制度です。

申請は少し手間がかかりますが、家計の助けになる大切な仕組みですので、対象になるかどうか一度確認してみましょう。

| 高額介護サービス費制度は、長く介護を受ける方や頻繁にサービスを利用する方にとって、経済的な支えとなる制度です。

申請は少し手間がかかりますが、家計の助けになる大切な仕組みですので、対象になるかどうか一度確認してみましょう。 詳しくは、厚生労働省の出典PDF「(令和3年8月利用文から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます)」をご確認ください。 |

低所得者向けの負担軽減制度をチェック

訪問介護の費用は、収入によって負担が大きくなることがあります。

しかし、低所得者向けの負担軽減制度を利用すれば、自己負担額を減らすことが可能です。

介護保険では、所得に応じた負担割合が決められており、一定の条件を満たせばさらに費用を軽減できる制度も用意されています。

主な低所得者向けの負担軽減制度には、以下のものがあります。

| 制度名 | 内容 | 対象者 |

| 高額介護サービス費制度 | 1か月の自己負担が一定額を超えた場合、超過分が払い戻される | 所得区分に応じた限度額あり |

| 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度 | 介護費用の一部を軽減 | 低所得世帯(住民税非課税) |

| 特定入所者介護サービス費(補足給付) | 施設利用者の負担額を軽減 | 住民税非課税世帯 |

制度を活用するポイント

✅各制度には申請が必要なため、利用前に自治体の窓口で確認する

✅収入や資産の状況によって、適用の可否が変わる

✅適用条件が変更される可能性があるため、定期的に最新情報をチェックする

これらの制度は、経済的に不安を感じている方が安心して介護サービスを受けられるよう設けられています。

少しでも費用を抑えるためにも、対象になるかどうかを早めに確認しておくと安心です。

補助金・助成金を活用して賢く節約

訪問介護の費用負担を軽減するためには、国や自治体が提供する補助金や助成金の活用が有効です。

特に、介護サービスの利用をサポートするための助成制度がある自治体も多く、賢く活用することで経済的負担を抑えることができます。

| 補助・助成制度 | 内容 | 対象者 |

| 訪問介護利用助成制度 | 訪問介護の自己負担額の一部を補助 | 低所得世帯・障害者 |

| 住宅改修費支給制度 | 介護をしやすい住環境にするためのリフォーム費用を補助 | 介護保険対象者 |

| 自治体独自の助成制度 | 介護費用の補助や、訪問介護に関する支援金 | 自治体ごとに異なる |

助成金の活用ポイント

✅申請期限や条件が自治体によって異なるため、事前に確認する

✅住宅改修費は、一度申請すると一定期間は再申請ができないケースがある

✅助成を受けるには、自治体の担当窓口での手続きが必要

自治体の制度は地域によって内容が異なるため、「自分の地域にはどんな支援があるのか」を一度調べてみるのがおすすめです。

思わぬ制度が利用できることもあるため、積極的に情報を集めていきましょう。

訪問介護の自費サービスと料金相場

介護保険の対象外となる「自費訪問介護」では、より柔軟なサービスを受けることができます。

家事代行や長時間介護、夜間・深夜帯の対応など、利用者のニーズに合わせた介護が可能です。

しかし、介護保険適用時に比べて費用が高額になりやすいため、料金相場を把握しておくことが重要です。

| サービス内容 | 料金相場(1時間あたり) |

| 家事援助(掃除・洗濯・料理) | 約2,500~4,000円 |

| 身体介護(入浴・排泄・食事介助) | 約3,500~6,000円 |

| 24時間訪問介護 | 約30,000円~ |

自費サービスの活用ポイント

✅必要なサービスを自由に選べるため、介護保険で補えない部分を補完できる

✅事業者によって料金体系が異なるため、複数の業者を比較することが大切

✅長時間利用する場合は、割引プランがあるか確認すると費用を抑えられることがある

柔軟なサービス内容を選べる反面、費用は高くなりがちです。

事業者によってプラン内容が異なるため、複数の見積もりを比較するのが安心です。

納得のいくサービスを受けるためには、事前に十分な情報収集をしておくことが重要といえるでしょう。

24時間訪問介護の費用はどのくらい?

24時間対応の訪問介護は、自宅での介護を希望する方にとって心強いサービスです。

しかし、長時間の介護になるため、費用が高額になりがちです。

一般的な24時間訪問介護の主な料金相場を以下の通りです。

| サービス内容 | 料金相場(1日あたり) |

| 日中のみ(8時間) | 約20,000~35,000円 |

| 夜間対応あり(12時間) | 約30,000~50,000円 |

| 24時間対応 | 約70,000~100,000円 |

※24時間介護(夜間対応型訪問介護)は、要介護の方のみ利用可能です。また、利用者の援助に関わらないサービスや、援助の範囲を超えるサービス(例:ペットの世話や草むしり等)は利用できませんので注意してください。

24時間介護の費用負担を軽減する方法

24時間介護は安心感が大きい反面、経済的な負担も無視できません。

介護保険や家族の協力、サービス内容の見直しなどを組み合わせることで、無理なく続けられる体制を築くことができます。

大切なのは、介護する側・される側のどちらにとっても、心身の負担が少ない方法を選ぶことです。

|

介護が長時間におよぶと、安心感と引き換えに家計への影響も大きくなります。

しかし、制度の活用や家族の協力体制を整えることで、過度な出費を防ぎながら継続的な介護を実現することが可能です。

重要なのは、経済面と心身の負担の両方をバランスよく調整することといえます。

訪問介護の契約前に確認すべき重要ポイント

訪問介護を契約する前に、トラブルを防ぐために以下の点を確認しましょう。

|

事前に細かい部分まで確認し、納得できる事業者を選ぶことが大切です。

訪問介護の具体的な事例と費用シミュレーション

訪問介護は、要介護度や利用回数、提供されるサービス内容によって、月々の費用に大きな差が出ます。

ここでは、「要介護1・3・5」の3つのレベルごとに、1ヶ月あたりの利用頻度別の費用目安をご紹介します。

| 要介護度 | 週3回利用 | 週5回利用 | 毎日利用 |

| 要介護1 | 約12,000円 | 約20,000円 | 約30,000円 |

| 要介護3 | 約18,000円 | 約30,000円 | 約45,000円 |

| 要介護5 | 約24,000円 | 約40,000円 | 約60,000円 |

上記は、1回あたり30〜60分のサービス(身体介護+生活援助)を想定した目安です。

介護保険の自己負担1割を前提としており、早朝・夜間加算や交通費などは含まれていません。

ケース別のシミュレーション3つの例

以下より、実際の訪問介護の利用ケースごとに、かかる費用をみてみましょう。

【事例①】要介護1・一人暮らし・週3回利用

| 軽度の介護が必要な70代の女性。調理と洗濯、服薬確認のため週3回の生活援助を利用 |

月額費用:約12,000円前後。加算対象のサービスはほとんどなく、比較的安価に利用できています。

【事例②】要介護3・家族同居・週5回利用

| 認知症を患っている80代男性。入浴・排泄・移動補助が必要で、身体介護中心に毎日朝のケアを実施 |

月額費用:約30,000円。身体介護が中心のため、生活援助より高めです。

【事例③】要介護5・在宅療養中・毎日利用

| 寝たきりで人工呼吸器を使用している90代の女性。看護と介護を併用し、毎日2回訪問 |

月額費用:約60,000円以上。特別加算や2回訪問で実質費用はさらに上がることもあります。

このように、利用者の状態や生活環境、必要なケア内容によって、訪問介護の費用は大きく異なります。

あらかじめ具体的な事例を知っておくことで、今後の介護計画に役立てることができます。

迷ったときは、ケアマネジャーや自治体の相談窓口で費用の見通しを確認しておくと安心です。

1ヶ月あたりの訪問回数別シミュレーション

同じ要介護度でも、「訪問回数」によって費用が大きく変動します。

必要なサービスの回数と内容を精査することで、コストを抑えながら適切なケアを受けられます。

【月12回(週3回)】

- 日常の見守りやサポートに最適。軽度介護におすすめ

- 身体介護が少なければ月1万円台で利用可能

【月20回(週5回)】

- 通院日や家族の仕事がある日をカバー

- 生活リズムを安定させるために活用する家庭も多い

【月28回(毎日)】

- 重度の要介護者や一人暮らしの高齢者に対応

- 食事・排泄・入浴など日常全般のケアが必要な方向け

このように、訪問介護の頻度を調整することで、費用とケアのバランスをとることができます。

介護の質を保ちつつ経済的な負担を軽減するためにも、家族の状況や本人の状態に応じたプラン設計が大切です。

無理のない範囲で、安心して続けられる介護体制を整えていきましょう。

| 【補足】訪問介護の費用は厚生労働省の試算ツールでも確認可能 訪問介護の費用は、サービスの種類や利用頻度、要介護度などによって大きく変動します。実際の負担額をもう少し具体的に知りたい場合は、厚生労働省が提供する介護サービス費用の試算ツールを活用するのがおすすめです。【厚生労働省】介護サービス費用の試算ページはこちらこのページでは、

などを入力することで、月額の介護費用の目安が自動で試算できます。利用者やご家族の状況に合わせた試算が可能ですので、訪問介護を検討されている方は、ぜひ一度チェックしてみてください。 |

費用シミュレーションの活用ポイント

訪問介護の費用は、要介護度や訪問回数によって大きく変動します。

そのため、あらかじめ月額の目安を知っておくことが、安心して介護サービスを継続するうえで大切です。

ここでは、費用を無理なく管理するために押さえておきたい、具体的な3つのポイントをご紹介します。

予算の目安を立てる

まずは月々どのくらい費用がかかるのか、ざっくりとした予算を立ててみましょう。

週3回なのか、毎日必要なのかなど、回数を変えてシミュレーションすると、現実的なプランが見えてきます。

「週に何回までなら無理なく利用できるか」を逆算するのも良い方法です。

利用頻度と介護内容を最適化

介護サービスは、すべてを詰め込む必要はありません。

ケアマネジャーと相談しながら、「本当に必要なサービスは何か」を見極めることが重要です。

たとえば、買い物や調理は家族が対応し、身体介護だけを専門職に依頼することで、コストを抑えることも可能です。

自治体の支援制度を確認する

各自治体では、所得や介護の状況に応じた補助金・助成制度が用意されています。

とくに、長期間にわたって訪問介護を利用する場合や、介護度が高い方には大きな助けとなります。

「高額介護サービス費制度」や「利用助成制度」など、活用できる制度は積極的に調べておきましょう。

訪問介護の料金のまとめ

訪問介護は、過不足なく使うことで、費用面も精神的な負担も軽くすることができます。

「毎日来てもらった方が安心」という気持ちはあっても、実際には週3回で十分というケースも少なくありません。

まずは、「どんな支援が、どのくらい必要か」を具体的に可視化しながら、柔軟にプランを見直していくことが大切です。

ご家族と話し合いながら、無理のない訪問介護プランを一緒に考えていきましょう。

必要に応じて、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談するのもおすすめです。

式の情報については、厚生労働省のサイトも確認してみましょう。