ケアマネージャーの失敗しない選び方は?探すポイントと変更方法も解説

大切な家族の介護を任せられるケアマネージャー選びに悩む人も多いことでしょう。

具体的に何を基準にしてケアマネージャーを見極めるのか不安になる場合もあります。

そこで本記事では、利用者やご家族が安心して依頼できる、ケアマネージャーの選び方についてまとめました。

この記事を読むことで、

- ケアマネージャーの役割

- ケアマネージャーを選ぶポイント

- ケアマネージャーとの付き合い方

- ケアマネージャーを変更する方法

といった内容がわかります。

ぜひ最期までご覧いただき、ケアマネージャーを選ぶ際の参考にしてみてください。

ケアマネージャーとは

ケアマネージャーの正式名称は「介護支援専門員」と呼び、要介護認定(要支援1〜2、要介護1〜5)を受けてる人や家族に対し、最適なケアマネジメントを行う介護支援の専門家をいいます。

「ケアマネ」と親しまれるケアマネージャーになるには、下記の要件が必要です。

|

利用者が自立した日常生活が送れるよう、福祉サービスから医療サービスまで適切な支援を受けられるように、あらゆる角度の調整を担うのがケアマネージャーです。

なお、ケアマネージャーに対する利用料金は、全て介護保険から捻出されているので、利用者の自身の自己負担はありません

5年以上の実務経験が必要

ケアマネージャーは、高齢者福祉に関わる実務経験と専門的経験を得た介護職のスペシャリストです。

ケアマネージャーの資格を持つ人は、下記のいずれかの国家資格があり、いずれも5年以上の実務経験と900日以上の従事経験があります。

|

その他、相談援助業務(支援相談員、生活相談員、主任相談支援員。相談支援専門員)として5年以上の経験者になります。

毎年1回実施される「介護支援専門員実務研修受講試験」を受け、合格後に「介護支援専門員実務研修」を受講してようやく「介護支援専門員証」が交付されます。

このように、数々の厳しい条件をクリアしないと介護をマネジメントするケアマネージャーにはなれません。

居宅介護支援事業所に所属している

各市区町村には居宅介護支援事業所が複数配置されており、ケアマネージャーも当該事業所に所属します。

居宅介護支援事業所とは、要介護者が最適な介護保険サービスを受けられるように、在宅介護に関わる計画書の作成や見直し、あるいは連絡や調整などを行って、事業者などと連携してくれる事業所をいいます。

別名をケアプランセンターとも呼ばれ、ケアマネジャーが常駐しているので、万が一の場合にも安心して利用できます。

なお、居宅介護は自宅だけの介護ではなく、次の施設も「居宅」に含まれます。

|

居宅介護支援では、要介護者に適したサービスを提供しますが、実際に利用者等と関わるのが居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーです。

| 要支援者については、通常、地域包括支援センターのケアマネージャーが担当されますが、場合によっては地域包括支援センターから居宅介護支援事業所に委託を受けたケアマネージャーが配置されることもあります。 |

ケアマネージャーの役割

居宅介護支援におけるケアマネージャーの役割は、主に次の通りです。

・ケアプランの作成

・サービス事業者との連絡・調整

・計画の見直し(モニタリング)

・介護保険サービス利用のための給付金管理

サービス事業者や各自治体との調整、そして要介護者やご家族との架け橋となるケアマネージャーは、超高齢化が進む日本には欠かせない存在なのです。

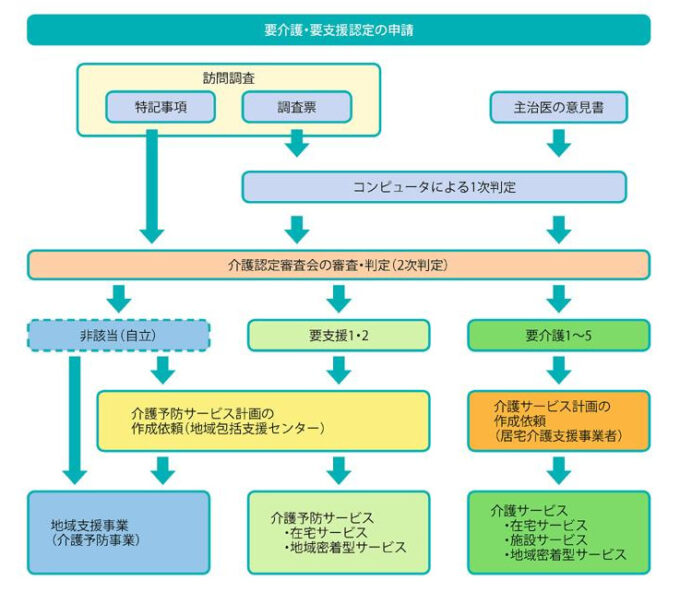

要介護認定の申請や更新手続き

出典:「元気・ふれあい・安心のまち 海南市(介護保険対象者)」

介護保険制度を利用して介護サービスを受けるには、要支援あるいは要介護状態といった「要介護認定」を受ける必要があります。

要介護認定を受けるには、市区町村役場の高齢者福祉窓口にて行いますが、お住まいの地域包括支援センター窓口や居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)による代行申請も可能です。

通常、手続きに不慣れな利用者のために、要介護の認定調査を市などから委託された介護支援事業所のケアマネージャーが、申請者の自宅(または入所している施設)に訪問し、利用者本人と家族に聞き取り調査をしてくれます。

ケアプランの作成

ケアプランとは、利用者本人と家族が安心した日常生活を送れるように、中長期的な介護サービス計画をいいます。

居宅介護支援事業所に在籍するケアマネージャーに依頼することで、定期的に利用者宅に訪問し、現在の様子を正確に把握できるとともに、利用者の身体状態の変化によって、ケアプランの見直しも行ってもらえます。

なお、主なケアプランの種類は次の通りです。

|

介護サービスの提案・紹介

利用者本人や家族の要望あるいは状況に応じてケアプランを作成後、介護サービスに連携している事業者と連絡を取り合って、最適な介護サービスの実施のため手配してくれます。

基本的に自宅による介護サービスを行いますが、利用者や家族が施設への入所を検討している場合は、状況に適した施設の提案や紹介、そして入所のサポートを行います。

ケアプランの見直し(モニタリング)

利用者の要介護度に変化があったり、家族の状況や達成目標が変わった場合などは、ケアプラン(計画)を迅速に見直します。

ケアマネージャーは、毎月最低1~2回以上は利用者宅(または入所先の介護施設)に訪問して面談を行い、ケアプランの見直しを行います。

なお、ケアプランの見直しは、およそ3~6ヶ月程度で行われ、変更が必要な場合はケアマネージャーが変更手続きをおこないます。

介護保険サービス利用のための給付金管理

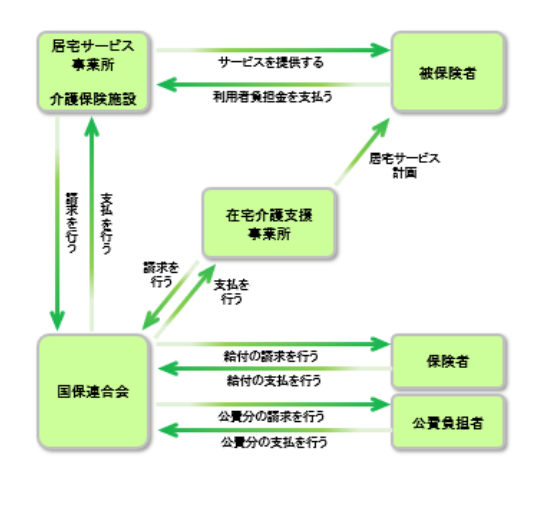

出典:福井県国民健康保険団体連合会「介護給付費等の審査支払の流れ」

介護保険サービスの利用料金は、利用者負担額を差引いた額を国民健康保険協会連合会に請求します。

請求に関わる納付金管理業務には、主に次のような工程を踏むことになります。

|

こうした介護保険サービスの利用による介護給付金の管理も、ケアマネージャーの重要な仕事です。

ケアマネージャーを選ぶ7つのポイント

要介護に認定されたからと、相性の良いケアマネージャーが自身の担当につくものではありません。

まずは市区町村役場の高齢者介護保険課や地域包括支援センターに出向き、ケアマネージャーが所属する居宅介護支援事業所のリストをもらう必要があります。

※(地域包括支援センターは、ケアマネージャーを選ぶ窓口でもあります)

お住まいの近くにある地域包括支援センターでは、主に下記の仲介をしてくれます。

|

そこで、ケアマネージャーを選ぶ際の7つのポイントは次の通りです。

- 話しをきちんと聞いてくれるか

- 守秘義務を厳守して信頼できる存在か

- 専門的な知識が豊富か

- 得意分野など強みがあるか

- 介護サービスにかかる費用の説明はあるか

緊急性が低ければ介護サービスを受ける前に、これらの事業所に連絡して情報を把握するとともに、複数人のケアマネージャーと面談して判断すると良いでしょう。

①話しをきちんと聞いてくれるか

ケアマネージャーを選ぶポイントに、利用者や家族の話をきちんと聞いてくれるかどうかも重要です。

利用者の多くは、家族の介護は始めてのため、介護への知識がない人にもわかりやすく説明され、親身になって対応してくれるケアマネージャーを選びたいものです。

また、疑問点や質問には迅速に対応し、ケアマネージャー自身もわからない問題は後日にきちんと回答するといった誠実な態度も確認しましょう。

②守秘義務を厳守し、信頼できる存在か

長い介護生活に比例して、ケアマネージャーとの付き合いも長期化するため、相手が信頼できる人かどうかも大切なポイントです。

ケアプランを作成するには、細々としたご家族の全てを話す必要があり、一つなりとも外部に漏らされては困る情報だからです。

そのため、知識や経験が豊富なだけでなく、利用者側の要望をきちんと受け止め、かつ守秘義務を厳守できるケアマネージャーであるかを検討しましょう。

※(万が一ケアマネージャーとの相性が良くない場合は、居宅介護支援事業所に連絡して担当者を変更してもらえます)

③専門的な知識が豊富か

介護保険の内容は非常に難しくややこしいので、家族が始めて介護が必要になった場合は理解しにくいことでしょう。

そのためケアマネージャーは、利用者や家族に対して真摯に向き合い、わからない点にも丁寧に応えるスタンスが大切になります。

その点、介護への知識や経験が豊富なほど、突発的な問題でも適切な対処ができ、ほかの介護サービス業者とも連携をとって解決に導けるのです。

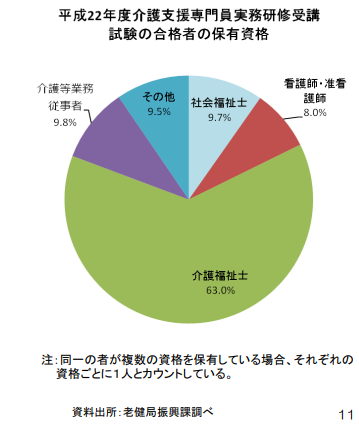

⑤強みになる得意分野があるか

ケアマネージャーを選ぶポイントとして、保有する資格の把握と強みになる得意分野があるかどうかも重要です。

ケアプランの作成はもちろん、自治体をはじめ各介護施設への連絡・調整を行うため、マネジメント能力も必要不可欠です。

下記の表はケアマネージャーの保有資格を表しています。

出典: 厚生労働省「ケアマネジメントについて(ケアマネジャーの保有資格)」

上記のように、ケアマネージャーの保有資格はそれぞれ異なるため、利用者の状況に合った分野を得意とするケアマネージャーを選びましょう。

例えば、利用者が吸痰や何らかの病気を抱えている場合には看護師の資格保有者を選び、車いすや寝たきりの人、あるいは認知症を持つ人には介護福祉士の資格保有者を選ぶと良いでしょう。

⑥事業所が同じ市区町村にあるか

ケアマネージャーの所属する事務所が、利用者と同じ市区町村であるかどうかも選ぶポイントです。

心身状態は高齢になるほど変化するため、日中はもちろん、深夜も電話連絡がつきやすい事業所が最適です。

事業所が自宅に近ければ、万が一の場合でもケアマネージャーは訪問しやすいのもメリットです。

もっとも、介護保険の内容は、自治体によって微妙に異なる場合があるので、お住まいの近くの事業所を選ぶのが良いでしょう。

⑦費用について具体的な説明があるか

面談の際に必ずチャックするべき項目は「費用についての説明があるかどうか」です。

将来的に介護保険施設に入居する場合もあるかもしれません。また、介護用具のレンタルや購入なども控えているでしょう。

そのため、介護サービスの諸費用についても踏み込んで説明してくれるケアマネージャーを選ぶことをおすすめします。

※(介護保険施設とは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設・介護医療院をいいます)

ケアマネージャーの付き合い方

ケアマネジャーとの付き合い方に規定された方法などはありません。

一方で、長い介護生活を控えて、お互いの信頼関係を良好に築くことがもっとも大切な事柄です。

ここでは下記のように、ケアマネジャーの付き合い方を5つリストアップしてみました。

- 不明点は納得いくまで説明を受ける

- 要介護者のことを知ってもらう

- ケアマネジャーと定期的に連絡をとる

- 連絡時間に配慮する

- 感謝を伝える

ケアマネジャーとの連絡は頻繁に行い、より良い介護サービスを目指して信頼関係を構築してまいりましょう。

①不明点は納得いくまで説明を受ける

介護サービスの契約時、ケアマネジャーから重要事項の説明を受ける必要がありますが、少しでも不明な点がある場合は納得がいくまで説明してもらいましょう。

契約後も、ケアマネジャーとの面談は何度も行われるので、利用者や家族からの希望や改善点なども伝え、あるいは家庭における介護方法なども念入りに教えてもらうなど、不安や疑問をその場で解消するようにします。

面談による両者の話合いは、お互いを知る貴重な時間となり、より一層充実した介護ケアを受けらるチャンスにもなるのです。

②要介護者のことを知ってもらう

ケアマネージャーと良好に付き合うには、要介護者のことをきちんと知ってもらうことが大切です。

利用者の生い立ちや性格、人間関係・好き嫌い・経済状況・体調面・同居家族のこと・別居家族のことなど、言いにくい内容もありますが、全てをさらけ出し、利用者が現在置かれている状況を正確に把握してもらいます。

こうした状況を基に、最適なケアプランの作成へと繋がるとともに、利用者・家族とケアマネジャーの絆もより一層深まるものです。

なお、ケアマネジャーには守秘義務があるため、知り得た情報が外部に漏れる心配は不要です。

③ケアマネージャーと定期的に連絡をとる

利用者の家族が遠方に暮らしている場合、担当のケアマネージャーとはこまめに連絡を取り合うことが重要です。

ケアマネージャー自身も利用者の近況や心身状態を家族に知らせたい思いがあるでしょう。

また、介護ケアの方法が利用者や家族の希望と食い違っている場合もあるほか、ケアマネジャーの方針と当初の計画が異なる場合もあります。

もっとも、ケアマネージャーの持つ専門分野が生かされた提案も大切であり、そのためにも定期的に連絡をとってお互いの意思を確認するように努めましょう。

④連絡時間に配慮する

通常、居宅介護支援事業所の業務時間は9:00~18:00の時間帯が多く、それ以外は留守電での対応になります。

一方で「特定事業所加算」を受けている事業所は24時間連絡が可能ですが、やみくもに連絡を取るのは控えるべきです。

例えば「独り暮らしで認知症を持つ親が夜中に徘徊して事故にあい、救急搬送されたが身内は遠距離にいて駆けつけられないため、居宅介護支援事業所に連絡した」などの緊急時のために24時間対応するものです。

ケアマネージャーも24時間事業所に滞在するわけではなく、当番制で対処しているため、良好な関係を築くためにも連絡時間にはくれぐれも配慮が必要です。

⑤感謝を伝える

ケアマネージャーはそれが仕事とはいえ、感謝の言葉を添えられれば嬉しいものです。

大切な家族を支えてくれる協力者ゆえに相手の仕事を理解し、気兼ねなく相談ができる関係作りは重要となります。

日々の何気ない感謝の思いはケアマネージャーにきちんと届き、長い介護生活も快適に過ごすことができるでしょう。

ケアマネージャーの変更

利用者側とケアマネジャーは「人対人」であり、どんなにじっくり選んでも相性が悪い場合もあるでしょう。

そこで、ここではケアマネジャーの変更について下記の2点を説明します。

- 居宅介護支援事業所の管理者に変更を伝える

- ケアマネージャーを変更する際の注意点

利用者や家族が今後も安心して介護サービスを受けられるように、まずは地域包括支援センターに相談なさることをおすすめします。

居宅介護支援事業所の管理者に変更を伝える

ケアプランや介護サービスの内容に不満が募り、どうしても上手く付き合えない場合やトラブルが生じた場合など、利用者側は決して我慢する必要はありません。

居宅介護支援事業所の管理者にその旨を伝えて変更してもらうことが可能であり、場合によっては地域包括支援センターに事業所ごと変更してもらうこともできます。

あるいは、市区町村役場の高齢者介護保険課や国民健康保険連合会などに連絡して相談するのも良いでしょう。

万が一、ケアマネジャーが変更されても、利用されている介護サービスは引き続き継続できます。

ケアマネージャーを変更する際の注意点

ケアマネジャーを変更する際、新旧のケアマネジャー双方で利用者側の情報共有を引き継ぐことになります。

そのため、新たなケアマネジャーには変更した具体的な理由をきちんと伝え、利用者側の本音や希望を明確に伝えることが重要です。

また、利用者が要介護の人の場合、ケアマネジャーの変更によってストレスや不安を招きやすいので、あらかじめ変更する旨を伝えると良いでしょう。

ケアマネージャーの選び方のまとめ

在宅による介護が円滑に進むには、担当するケアマネージャーの存在は非常に大きいものです。

ケアマネジャーは、要介護認定を受けた家族のために、最適なケアプランを作成してくれたり、各機関との調整や連絡をスムーズに行ってくれます。

そのため、ケアマネジャーを選ぶ際は利用者や家族に真摯に向き合い、誠実に相談にのってくれるケアマネジャーを検討しましょう。