親や配偶者の介護で腰痛に悩む方の対処法と予防ポイント

超高齢化が進む昨今、親や配偶者の在宅介護において腰痛に悩む方々が増えています。

腰への負担が大きな介護ですが、適切な姿勢や動作を心がけることで辛い腰痛を軽減することが可能です。

そこで、本章を読むことで

- 介護と腰痛の関連性

- 介護に伴う腰痛の主な原因

- 在宅介護における腰痛予防と対策

- 腰痛を軽減する介護方法

- 腰痛予防に役立つ福祉用具

といった、介護による腰痛の原因や予防・対処法がわかります。

最後まで是非ご覧になり、腰痛対策にお役立てください。

介護と腰痛の関連性について

腰痛とは、主に座骨神経痛を含めた「不快感」の総称を呼び、腰部に痛みが生じることをいいます。

日本人ではおよそ8割以上の人が経験する症状で、ひとたび発生すると何度でも繰り返しがちです。

特に在宅で介護を行う人は、要介護者の介助による前屈やひねり、移動支援などで常時腰に負担がかかるため、腰痛予防の対策が重要になります。

ここでは、腰痛の発生のメカニズムをみてみましょう。

腰痛の発生のメカニズム

腰痛発生のメカニズムは、身体的な要因だけでなく、動作や環境あるいは心理的や社会的要因などが複雑に関わっています。

| 動作要因 |

|

| 環境要因 |

|

| 心理・社会的要因 |

|

| 個人的要因 |

|

参考:厚生労働省「腰痛予防について(職場における腰痛を引き起こす要因)」

腰痛が発生するメカニズムは、このように職場や生活環境の満足度にも大きく影響を与えているのです。

一方で、MRIの最先端技術の発展にもかかわらず、腰痛の特定原因がわからない「非特異性腰痛(ひとくいてきようつう)」も今だ解明されていないのが現状です。

| 通常、腰痛を引き起こす主な疾患に、圧迫骨折、腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症などの病名がついています。

このように、X線やMRI画像検査などで原因が特定される腰痛は、全体の15%前後といわれており、残りの85%は、様々な検査を行っても原因が特定されない腰痛とされています。 こうした腰痛を「非特異性腰痛」と呼び、原因が特定されている腰痛を「特異的腰痛(とくいてきようつう)」といいます。 参考: 厚生労働省「第2章 腰痛対策(腰痛とは)」 |

非特異性腰痛(いわゆるギックリ腰も含む)は、慢性化しやすいため一般的に「慢性腰痛」と呼ばれます。

ですが、腰痛発生の要因をきちんと理解し、適切に対処することで辛い腰痛も改善できる可能性があるのです。

介護に伴う腰痛の主な要因

介護に伴う腰痛の主な要因として、次の3つが挙げらえます。

|

これらの要因を詳しくみてみましょう。

介護者の姿勢

在宅介護では長時間、前屈みや中腰といった腰に負担がかかる上、介護者の悪い姿勢によって腰痛を招いてしまいます。

また、要介護者を抱えて移乗させる場合、中腰姿勢をする場面が多いため腰を痛めやすいです。

さらに、腰痛とは無縁と思われがちな食事介助も、常時同じ姿勢で行う上、上半身の度重なる「ひねり」が腰を痛めてしまうのです。

要介護者の体格や状態

要介護者と介護者の体格に違いがある場合、その違いを考慮しながら適切な介助を行う必要があります。

介護者が小柄の場合、自身より大きい人を抱えるには一層の力が必要になり、腰にも相当な負担がかかります。

また、寝たきりの人を介助する際も、不自然な姿勢のため無駄な力が入りやすく、腰痛を引き起こしてしまうのです。

要介護者の居住環境

十分な介助スペースのない居住環境では、無理な姿勢や動きになり腰を痛めてしまいます。

例えば、低すぎるベッドでの介助は、腰を深く曲げながら力を入れるため腰や背中を痛めてしまうのです。

また、廊下が滑りやすかったり生活家具や障害物があると、転倒を回避するための不自然な姿勢によって腰痛を招いてしまいます。

在宅介護における腰痛予防と対策

在宅介護のなかで、腰痛を予防するためには正しい予防法と対策を立てる必要があります。

例えば、次のように介時者の姿勢を正し、安全な介護が行えるように環境を整えることが大切です。

|

腰痛を回避するには、介護者自身の正しい心掛けがもっとも重要になります。

介助の正しい基本姿勢を意識する

在宅介護では介護者が腰痛を回避するために、次のような重要な基本姿勢があります。

|

上記の基本姿勢を意識して、自身の介護姿勢の改善に努めましょう。

要介護者の居住環境を整える

腰痛予防には、要介護者の居住環境にも目を配る必要があります。

例えば、頻繁にたずさわるベッドや椅子の高さを、介護者に合わせて高めに調節することで腰を深く曲げる回数を減らすことができます。

ここでは、次の3つの項目を確認し、適切な居住環境を整えてみてください。

|

介護を行う床面は、なるべく凸凹や段差がなく、滑りにくい材質を使用する |

|

見えにくい足元にも安全性が確認できるように照明を調節する |

|

動きやすく介護しやすい服装にし、靴下やスリッパは滑り止めを使用する |

こうした配慮を行うことで、要介護者や介護者自身の安全と腰痛予防に役立ちます。

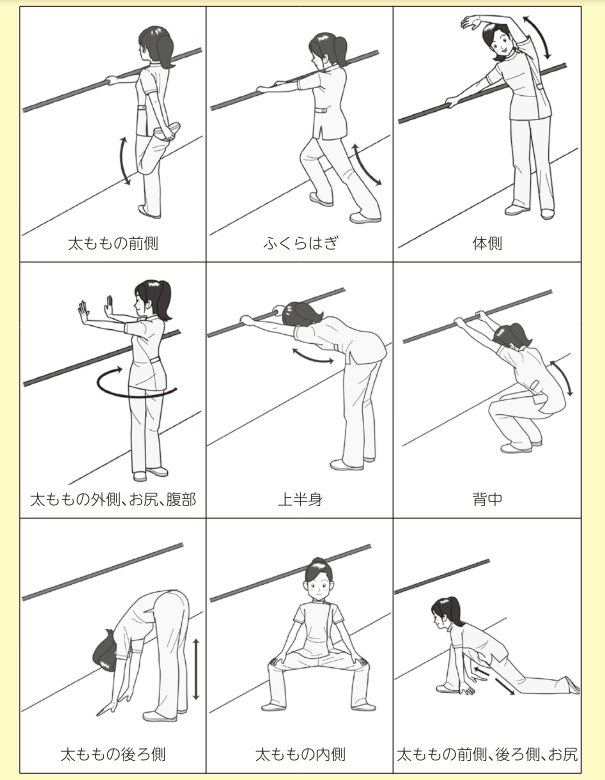

腰痛予防のストレッチ体操を行う

年齢を重ねるごとに、背筋力や身体の弾力性あるいいは背筋力が低下して腰痛を引き起こしやすくなります。

また、同じ姿勢を長時間続けることで、血液の循環も悪くなり、筋肉も硬くなってしまいます。

そこで、ご紹介する腰痛予防のストレッチ体操を行って、腰痛になりにくい身体を目指しましょう。

出典:厚生労働省「腰痛予防体操(ストレッチング)を続けてみましょう」

腰痛ストレッチのポイント

腰痛ストレッチは腰痛予防の他にも、全身の疲労回復にも役立ちます。 |

バランスの良い食事と十分な休息

腰痛予防には、日ごろからバランスの良い食事と十分な休息が大切です。

バランスの良い食事は、身体(筋や骨格等)の疲労や年齢による老化防止にも有効に働きます。

また、十分な休息は心身のストレスを改善できて疲労の蓄積も回避できるので「ちょっと疲れたかな」と感じたら、数分でも休息できる時間を作りましょう。

介助別:腰痛を軽減する介護方法

腰痛予防の正しい介助方法を身につけて、腰への負担を最小限に食い止めましょう。

ここでは介助別に、介護者が腰痛を回避するための介助方法をご紹介します。

|

ここでは介助別による、腰痛を軽減する介助方法をご紹介します。

こちらの記事では、最小限の力で介護を行うボディメカニクスについて、わかりやすく解説しているので参考にしてください。

移乗介助

出典:総合南東北病院(介護に役立つボディメカニクス 抱き起し、移動が楽に)

厚生労働省の「社会福祉施設における腰痛発生状況」によると、入浴介助に伴う「移乗介助」がもっとも多く腰痛が発生しています。

特に、要介護者を腕の力で抱えあげたり座り直しといった動作、あるいは、ベッドの横に立って、腰をひねりながら抱き上げる動作はもっとも腰を痛めます。

そのため、次の姿勢で移乗介助を行いましょう。

|

要介護者の力がある場合は、できることは自分でやってもらうと良いでしょう。

全面的な介助が必要な場合、複数人で介助するか、あるいは福祉用具(スライディングシートやリフト)を積極的に利用すると良いでしょう。

食事介助

食事の介助を行う場合、腰の無理なひねりとなる「要介護者のベッドへの横すわり」は避け、次のように介助すると良いでしょう。

|

また、自身が使う椅子は高さと向きを自由に変えられるものを使うと調節しやすいです。

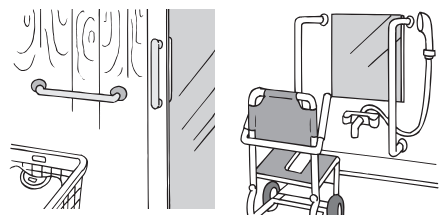

入浴介助

出典:厚生労働省「介護業務で働く人のための腰痛予防のポイントとエクササイズ(腰痛に結び付く主な介護作業と対策例)」

入浴介助では足元の滑りやすさから、必要以上に力が入り腰を痛めがちになります。

介護者はもちろん要介護者も安心して入浴ができるように、次の点に注意を払いましょう。

|

入浴介助の際も、要介護者ができることは自分でやってもらうことでリハビリになり、自立の訓練にもつながります。

手の届く箇所は自分で洗ってもらったり、手すりを掴んでもらうなど適切に声をかけてみてください。

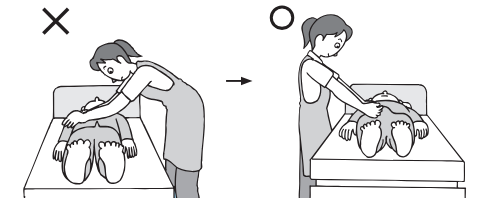

体位変換、おむつ交換、清拭、食事介助など

出典:厚生労働省「介護業務で働く人のための腰痛予防のポイントとエクササイズ(腰痛に結び付く主な介護作業と対策例)」

体位変換やおむつ交換あるいは清拭といった介護は、常に前屈みの姿勢になるため腰や背中を痛めます。

こうした前傾姿勢を避けるために、まずはベッドの高さを介護者の腰付近まで高くします。

介助はベッド布団に肘や手をつきながら行い、腰や背中への負担を軽くしましょう。

出典:厚生労働省「介護業務で働く人のための腰痛予防のポイントとエクササイズ(腰痛に結び付く主な介護作業と対策例)」

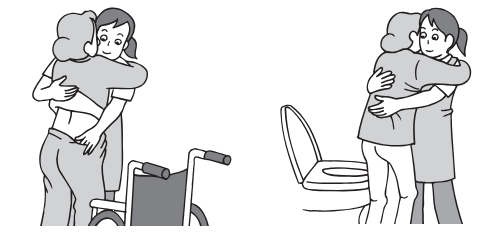

排泄(トイレ)介助

出典:厚生労働省「介護業務で働く人のための腰痛予防のポイントとエクササイズ(腰痛に結び付く主な介護作業と対策例)」

車椅子からポータブルトイレへの移乗は、腰への負担が非常に大きな動作です。

腰部への過度な負担を避けるためにも次の点に注意しましょう。

|

立つことが困難な場合は立ち上がり補助リフトや手すりを利用します。

介護者よりも身体が大きい場合、一人で介助せずに複数人で行うようにしましょう。

着替え介助、導尿、胃ろうなど

出典:厚生労働省「介護業務で働く人のための腰痛予防のポイントとエクササイズ(腰痛に結び付く主な介護作業と対策例)」

ベッドや畳上の布団でも、着替えを行う際の介護者は常に前屈みになり、腰もひねった状態での介助になります。

|

・介護者の身長に合わせてベッドの高さを調節する |

|

・介護者は床に膝をついて介助する |

|

・座った姿勢で両足を開いて介助する

※股関節や膝に痛みのある人は、お尻の下にクッションを入れることで股関節等のねじれを防ぎます。 ・福祉用具のスライディングシートを利用することで、着替え介助による体位変換も比較的ラクに行えます。 |

長時間にわたり不自然な姿勢になる「導尿や胃ろう」等も、なるべく前屈みにならないように、上記の腰痛予防を行ってみてください。

シーツ交換

シーツ交換も腰を深く曲げがちになるため、次の方法を参考にしてみてください。

|

シーツ交換も「腰を曲げないこと」を意識することで腰痛対策につながります。

腰痛予防に役立つ福祉用具の紹介

在宅介護を行う際、次のような福祉用具を上手に利用することで、腰への負担が軽減されます。

- スライディングボード

- スライディングシート

- 補助ベルト

これらの福祉用具は、介護保険内で購入あるいはレンタルすることが可能です。

介護保険を利用する場合は、ケアマネージャーに相談すると良いでしょう。

スライディングボード

出典:厚生労働省「介護業務で働く人のための腰痛予防のポイントとエクササイズ(作業管理。作業環境管理、健康管理のポイント)」

スライディングボードとは移乗介助に使われるボードで、要介護者がベッドから車椅子に移る際に役立ちます。

要介護者を直接持ち上げると腰を痛めてしまいますが、スライディングボードの上を滑らせることで、介護者も安心して移乗介助を行えます。

スライディングシート

出典:厚生労働省「介護業務で働く人のための腰痛予防のポイントとエクササイズ(作業管理。作業環境管理、健康管理のポイント)」

スライディングシートは布状でできた滑りやすいシートで、これを要介護者の下に敷き、身体を滑らせることで移乗や体位変換を行えます。

スライディングシートの利用場所は幅広く、ベッド上の移動はもちろん、おむつ交換やシーツ交換など、様々な場面で活用できます。

持ち手付き補助ベルト

出典:厚生労働省「介護業務で働く人のための腰痛予防のポイントとエクササイズ(作業管理。作業環境管理、健康管理のポイント)」

持ち手付き補助ベルトは、移乗の際の介助負担を軽減させるほか、入浴時の立ち上がりにも利用できます。

補助ベルトを活用することで、介護者は安全に介助を行うことができます。

種類も豊富で費用も3,000円程度なので、ケアマネジャーと相談しながら介護者と要介護者に最適な補助ベルトを選びましょう。(※移乗用はレンタルが可能です)

介護による腰痛予防のまとめ

日々の介護生活の中で、介護者は腰の痛みを抱えながら介助をしていることでしょう。

ですが、少しの知識と対策で、ご自身の身体を守ることができ、快適に介助を行うことができるのです。

また、腰痛予防の取り組みは介護者のみならず、要介護者にも安心・安全であることは言うまでもありません。

本記事でご紹介した対策をぜひ実践されて、腰痛と無縁な介護生活を目指しましょう!