介護サービスの種類と特徴は?介護保険適用の3つのサービスを解説

要介護1~5の認定された人が介護サービスを利用すると「介護給付」の対象となり、要支援1~2の人は「予防給付」を受けることが可能です。

こうした介護保険適用の介護サービスは、主に次の3つがあります。

- 「居宅介護サービス」お住まいの自宅で支援が受けられる

- 「施設介護サービス」特別養護老人ホームなどに入所ながら支援が受けられる

- 「地域密着型介護サービス」高齢者が住み慣れた地域で「施設の利用」「施設への通所」「自宅へ訪問」などの支援が受けられる

本記事では、介護サービスのそれぞれの種類と特徴をみてみましょう。

居宅介護サービスの12の種類と特徴

介護サービスの種類は多く、受けられる支援の特徴は次のように異なります。

| 訪問支援 |

|

| 通所支援 |

|

| 短期入所 |

|

| 民間施設 |

|

| 福祉用具 |

|

| 住宅改修 |

|

ここでは、12種類の居宅介護サービスを確認しましょう。

| ケアマネージャー(介護支援専門員)は、要支援者や要介護者の心身状況を把握するとともに、介護支援サービスを受けられるようにケアプラン(介護サービスなどの計画)の作成や、地域の介護サービス事業との連絡や調整を行う者です。

(ケアプランは、利用者本人とご家族との話し合いによって決められます) ケアマネージャーは、要支援者や要介護者が自立した生活を行えるように、介護に関わる専門的な知識とスキルを持ち合わせていて、介護支援専門証の交付を受けた者に限定されます。 |

①訪問介護(ホームヘルプサービス)

訪問介護(ホームヘルプサービス)は、要介護1~5の認定を受けた人が日常生活を手助けしてもらえるサービスです。

居宅介護サービスのなかでも多くの人に利用されている訪問介護には「身体介護」と「生活援助」の2つの支援があり、サービスによって介護報酬額が異なります。

訪問開土は公的介護保険の対象となりますが、サービスの利用には自己負担が生じるため、介護費用負担軽減制度などを利用して経済的な負担を抑えると良いでしょう。

②訪問入浴介護

訪問入浴介護とは、看護師一人と介護職員2人が巡回入浴者で利用者宅を訪問し、持参した浴槽で入浴介助を行うサービスです。

自宅で入浴ができない介護度の高い人や、通所介護を利用しても入浴困難な人がこのサービスを受けられ、寝た状態で浴槽に運ばれて身体を清潔にしてもらえます。

入浴前に看護師が利用者の体温や血圧、脈拍などを計り、健康状態をチェックしてから入浴の判断がなされ、状況次第で清拭や部分浴に変更されます。

③訪問看護

訪問看護とは、看護師や保健師が利用者宅に訪問し、療養上の世話や健康状態の悪化防止、あるいは医療処置の管理や回復に向けてのサービスを行います。

看護サービスは病院や診療所・訪問看護ステーションが実施でき、要介護者に限っては、難病患者や末期の悪性腫瘍などによる主治医の指示によって実施されるものです。

主な看護内容は、血圧測定や体温・脈拍などのほか、医療機器の管理や終末期における適切なターミナルケア、床ずれの手当てなどが行われます。

④訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーションとは、病院や介護老人保健施設などの理学療法士あるいは作業療法士などが自宅に訪問し、リハビリテーションを行うサービスです。

歩くことが困難の人や手先の動きが不自由になてきた人、飲食をするとむせるようになった人、病気や怪我によって麻痺や拘縮のある人など、主治医が訪問リハビリテーションの利用が不可欠と認めた場合に利用されます。

また、介護を行うご家族に対しても、適切な介助方法の指導を受けられるほか、福祉用具の使い方や住宅リフォームのアドバイスも行われます。

⑤居宅療養管理指導

居宅療養管理指導とは、医師や歯科医師・管理栄養士・薬剤師・歯科衛生士などが利用者宅を訪問し、医療上の定期的な管理や指導を行うものです。

居宅療養管理指導の利用対象者は、要介護1~5に認定された65歳以上の高齢者、または介護保険に加入している40歳~64歳の特定疾病(末期癌や関節リウマチを含む)の人で、いずれも要介護認定を受けた人になります。

介助者などの助けを必要とせずに独歩で通院できる人や継続的な医療指導などの必要がない人は、居宅療養管理指導は受けられません。

⑥通所介護(デイサービス)

「デイサービス」という名前で親しまれている通所介護は、送迎車などで施設に通い、食事や入浴などの介助を受けられるほか、生活機能を向上させるための各種機能訓練やレクリエーションを日帰りで受けるサービスです。

自宅にこもりっきりになりがちが利用者の心身機能の維持や、他者との交流は非常に良い刺激になります。

また、家族にとっても介護の負担が軽減できるので積極的に利用すると良いでしょう。

⑦通所リハビリテーション(デイケア)

通所リハビリテーションは「デイケア」とも言われ、病院や診療所または介護老人施設などに通い、医療的なリハビリテーションを受けるサービスです。

対象者は要介護認定を受けた人のうち、医師が必要と認めた場合にサービスを利用でき、理学療法士や作業療法士、あるいは言語聴覚士・歯科衛生士などの専門家がサービスを行います。

通所リハビリテーションには、看護師が常駐しているため、万が一の体調変化にも的確に対応してもらえます。

⑧短期入所サービス(ショートステイ)

ショートステイといわれる「短期入所サービス」は、介護者の仕事や病気などで一時的に介護ができない場合に、連続30日まで施設に宿泊できるサービスです。

要介護認定を受けた人が対象の短期入所サービスには、次の2つがあります。

- 短期入所生活介護(介護を受けられる)

- 短期入所療養介護(介護と医療ケアが受けられる)

短期入所生活介護は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などに短期間入所して、食事や排泄、入浴などの介護が受けられます。

短期入所療養介護は介護老人保健施設や病院あるいは介護療養型医療施設などに短期間入所し、食事や排泄・入浴などの介護サービスや医師などによる医療や機能訓練などを受けられます。

これらの短期入所サービスの利用は、家族にとって介護から解放されるので、介護負担の軽減を図ることにも繋がります。

⑨特定施設入所者生活介護

特定施設入所者生活介護とは、特定施設に入居する要介護者の入浴・食事・排泄などの日常生活の介護や、機能訓練、療養所の世話などを受けられるサービスです。(施設によっては医療処置を受けられる場合もあります)

なお、特定施設とは、厚生労働省の指定を受けて介護保険指定のある「有料老人ホームやケアハウス・養護老人ホーム」をいいます。

要支援1~2の人は「介護予防特定施設入居者生活介護」という介護サービスが受けられます。

⑩福祉用具貸与

福祉用具貸与とは、要介護者や要支援者が自立した日常生活を送れるように、介護に必要な用具を介護保険で貸与するサービスです。

また、福祉用具を利用することで家族の負担が軽減するとともに、利用者も安心して日常生活が営めます。

福祉用具貸与の対象は次の通りです。(要介護度によって貸し出しは異なります)

| 要介護・要支援者共通 |

|

| 要支援1~2、要介護1の人は対象外 |

|

| 要支援1~2、要介護1・2・3の人は原則保険給付の対象外 |

|

⑪特定福祉用具販売

特定福祉用具販売は、利用者が自立した日常生活を営めるように、貸与になじまない福祉用具(他人が使用したものの再利用品や、感染症対策として心理的抵抗があるものなど)は、介護保険を利用して購入することができます。

具体的な特定福祉用具の販売は次の通りです。

|

特定福祉用具の全額を支払った際、かかった費用の9割(利用者負担額1~3割を除いた額)が介護保険から支給されます。

⑫住宅改修(リフォーム)

介護保険による住宅改修とは、要支援者や要介護者そしてご家族が安心した日常生活を送れるように、自宅の改修工事(リフォーム)を行うことをいいます。

ここでは主な住宅改修の一例を挙げてみます。

|

こうしたバリアフリーに伴う改修工事は、原則的に利用者負担(1割~3割)を除いた額が介護保険から支給されます。

なお、改修工事の上限額は20万円までとし、事前にケアマネージャーへの申請が必要です。

施設介護サービスの3つの種類と特徴

施設介護サービスとは、下記の介護保険施設に入所した要介護者が受ける介護サービスです。

- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

- 介護老人保健施設

- 介護医療院

ここでは3種類の施設介護サービスの特徴をみてみましょう。

①介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

「特養」とも言われる介護老人福祉施設は、認知症を持つ人や寝たきりの人、あるいは常に介護が必要な人など、自宅生活が困難な人のための生活施設です。

施設への入所によって食事や入浴・排泄などの日常生活上の介護はもちろん、健康管理や機能訓練などの介護支援を受けられます。

介護老人福祉施設への入居条件は以下の通りです。

|

介護老人福祉施設への入居は、緊急度の高い人を優先しているため、申込み状況によっては数年間待機する場合もあります。

②介護老人保健施設

「老健(ろうけん)」と呼ばれる介護老人保健施設は、病気治療などで長期間入院していた人が、自宅に戻るための機能訓練や医療ケアなどを受けられる介護施設です。

具体的には、入院治療をする必要がなく病状も安定しているならば、要介護が1以上の人でも入所が可能です。

医師や看護師が常に待機しているので、胃ろうや酵素吸入、じょくそうなどの人も不安なく入所することができます。

③介護医療院

介護医療院とは、心臓病や脳卒中など「重篤な身体疾患を持つ人や身体合併症のある認知症高齢者の人などが、長期間の医療ケアと介護サービスを受けるための施設です。

つまり、急性期医療を終えた要介護度の高い人ほど介護医療院に受け入れやすい反面、要支援1~2の高齢者の入居はできません。

サービス内容として、医療ケアと介護が受けられることから、療養上の管理(喀痰吸引・経管栄養も可能)・看護・介護・機能訓練をはじめとしたサービスを行っています。

地域密着型介護サービス7つの種類と特徴

地域密着型介護サービスは、高齢者が住み慣れた地域のなかで、自身の状況に適した支援を受けられる介護サービスです。

利用者は地域密着型通所介護の施設に日帰りで通い、食事や入浴といった生活支援や自立した日常生活のための機能訓練や口腔ケアサービスなどを受けられます。

地域密着型介護サービスの主な種類は次の通りです。

- 小規模多機能型居宅介護

- 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

- 夜間対応型訪問介護

- 定期巡回・随時対応型介護看護

- 地域密着型通所介護

- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

- 地域密着型特定施設入居者生活介護

- 認知症対応型通所介護

- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

ここでは、7つの地域密着型介護サービスと特徴をみてみましょう。

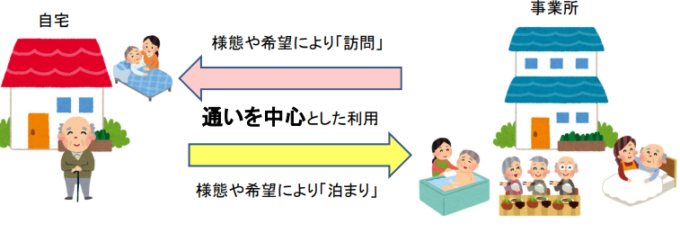

①小規模多機能型居宅介護

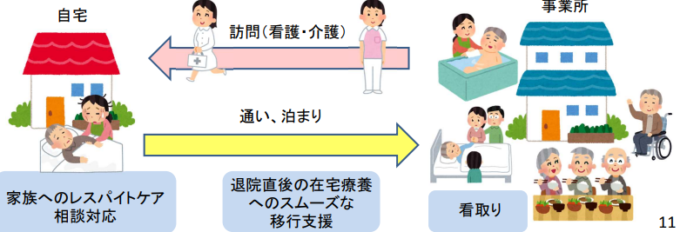

小規模多機能型居宅介護とは、施設への「通い」を中心に「宿泊」や自宅への「訪問介護」を組み合わせ、機能訓練や日常生活のための支援を受けるサービスです。

出典:関東信越厚生局「地域密着型サービスの概要(小規模多機能型居宅介護)」

②看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

看護暑規模多機能型居宅介護とは、施設への「通い」を中心に、短期間の施設への「宿泊」と自宅への「訪問介護サービス」に加え、看護師による「訪問看護」を組み合わせて、介護と看護を受けるサービスをいいます。

※看護小規模多機能型居宅介護の利用対象者は、認知症と診断を受けた要支援2及び要介護1~5に認定された人です。

出典:関東信越厚生局「地域密着型サービスの概要(看護小規模多機能型居宅介護)」

出典:関東信越厚生局「地域密着型サービスの概要(看護小規模多機能型居宅介護)」

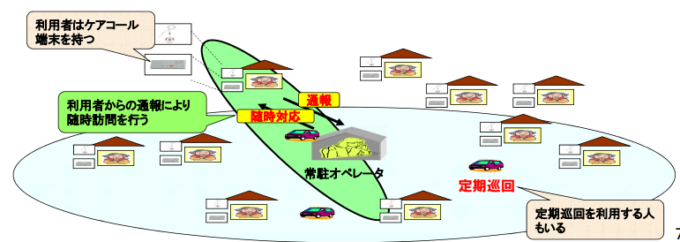

③夜間対応型訪問介護

夜間対応型訪問介護とは、夜間の時間帯のみ訪問介護員(ホームヘルパー)から訪問介護を受けるサービスです。

夜間対応型訪問介護には、次のように2種類の介護サービスがあります。

| ①定期巡回による訪問介護 | トイレ介助やオムツ交換など、定期巡回として対応 |

| ②随時対応の訪問介護 | 緊急的な利用者からの通報により対応 |

※夜間対応型訪問看護の利用対象者は、要介護1~5に認定された人です。

出典:関東信越厚生局「地域密着型サービスの概要(夜間対応型訪問介護)」

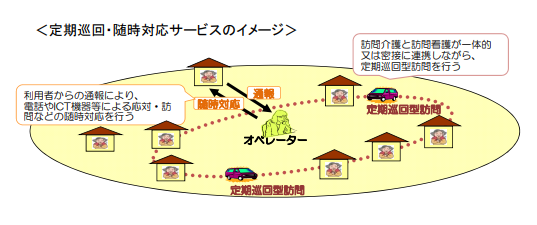

④定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、利用者の心身状況に応じ、24時間365日間、定期的な巡回と随時通報による対応を行うサービスです。

具体的には、利用者や家族からの緊急通報や電話によって自宅に訪問し、食事や入浴・排泄などの介護を定期的にまたは随時行います。

例えば、一人暮らしの人の場合、トイレの介助や薬の服用など、短時間に訪問介護と訪問看護を一体的に受けられます。

※定期巡回・順次対応型訪問介護看護の利用対象者は、要介護1~5に認定された人です。

出典:関東信越厚生局「地域密着型サービスの概要(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)」

⑤地域密着型通所介護

地域密着型通所介護とは、利用定員18人以下の小規模な通所介護事業所で、食事や排泄・入浴などの支援や、機能訓練あるいはレクリエーションを行う介護サービスです。

日帰りによるサービスとなりますが、利用者の社会的孤立感を払拭して心身の機能向上を図るとともに、家族の介護負担を軽減する目的があります。

※地域密着型通所介護の利用対象者は、要介護1~5に認定された人です。

⑥認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護とは、認知症を持つ人を対象とした専門的なケアが受けられる介護施設です。

利用定員が12人以下の小規模な通所介護事業所になり、環境変化がお辛い認知症の人にとって、顔なじみの介護スタッフや利用者が揃う施設は、不安なく通うことができます。

なお、認知症対応型通所介護では、日帰りによって食事や排泄・入浴・健康管理・機能訓練・レクリエーションなどのサービスが受けられます。

※認知症対応型通所介護の利用対象者は、認知症と診断された要介護1~5の人です。

⑦認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症対応型共同生活介護とは、認知症を持つ人に専門的な介護ケアを行うグループホームです。

5~9人程度の少人数のグループに別れて共同生活を送り、家庭的な雰囲気のなかで互いの役割を認知することで、認知症の進行を防ぐ効果が期待できます。

なお、認知症ケアの専門家となる介護スタッフも共に共同生活を送るため、認知症を持つ人も心穏やかに安心して過ごすことができます。

※グループホームの利用は、利用者の住民票のある居住地のグループホームに限ります。

※認知症対応型共同生活介護の利用対象者は、認知症と診断された要支援2、要介護1~5の人です。

介護サービスの種類と特徴のまとめ

介護サービスには「居宅介護サービス「施設介護サービス」「地域密着型サービス」の3種類があります。

いずれも、自宅にいながら介護サービスが利用できたり、施設に移住してサービスを受けれるなど、介護サービスには種類が豊富にあるため、まずはそれぞれの特徴をきちんと把握することが大切です。

いずれもケアマネージャーとじっくり相談し、利用者本人と家族が納得したうえで介護サービスを開始しましょう。