一人っ子の親の介護/経済的な負担や心の不安を解決する重要ポイント

「自分一人で親を介護できるだろうか…」一人っ子が親を介護する場合、いくつもの不安や悩みが押し寄せるものです。

そうした不安は兄弟姉妹といった協力者がいない分、一人で親の面倒を見なければならない「恐れ」もあることでしょう。

そこで本記事では「一人っ子が親の介護を行う際の、心身的な不安を解説するポイント」をわかりやすくまとめました。

この記事を読むことで、

- 一人っ子が親を介護する際に直面する問題

- 親を介護する際に必要なポイント

- 親の介護に利用するべき3つの介護サービス

- 介護施設の種類と特徴

- 親の介護に困った場合の相談先

- 一人っ子の親の介護に関するよくある質問

といった内容がわかります。

ぜひ最後までご覧になり、親の介護の道しるべとして参考にしてください。

一人っ子が親の介護をする際に直面する7つの問題

一人っ子が親の介護を行う際に直面する問題は、主に次の7つが挙げられます。

- 身体的な負担が集中する

- 精神的に不安を抱えやすい

- 経済的な負担が大きい

- 意思決定による責任が大きい

- 果てしない介護生活への不安

- ストレスが溜まって虐待に発展する場合もある

- 相談相手がいないので孤独になりやすい

一人っ子は兄弟姉妹の支えがないため、こうした問題を抱えてしまいます。

ここでは、一人っ子が親の介護をする際に直面する問題を、ご自身の現状と置き換えながらみてみましょう。

①身体的な負担が集中する

親が「認知症」や「加齢に伴う身体機能の低下」などで自立した日常生活が困難になり、在宅介護が必要になった場合、一人っ子の介護負担は集中して身体的な負担は計り知れません。

日常的な食事や入浴、着替えや排泄などの介護はもちろん、洗濯やオムツなどの買い出し、あるいは掃除も必要になります。

夜間も介護を行う場合も、介護を代わってくれる兄弟姉妹がいないため肉体的な疲労も限界に達し、体調を崩しても無理して介護を続ける場合もあるでしょう。

遠距離に住む親を介護する場合、親の家と自宅との往復も重なって身体的な負担が集中するのが現実です。

| 一人っ子は親の介護を全て抱えがちですが、まずは自身の健康に十分配慮し、決して無理をしないで介護を行うことが重要です。 |

②精神的に不安を抱えやすい

兄弟姉妹のいない一人っ子は、介護の負担が一気にのし掛かるため、精神的にストレスが溜まって様々な不安を抱えやすくなります。

一人っ子の多くは、家事や仕事あるいは育児と両立して介護をする人もいるでしょう。

自身の状況がどんなに大変でも「親の介護は自分しかいない」とのプレッシャーがかかり、知らずに「介護うつ」を発症している人もいるかもしれません。

認知症に罹っている親は、被害妄想や徘徊、暴言や暴行も現れることで親の介護に心が悲鳴を上げ、時として介護のために職場を退職せざるを得ない人もいます。

| 親が元気なうちに、介護が必要になった場合(在宅介護または介護施設への入居など)を事前に話し合いの場を持ちましょう。 |

③経済的な負担が大きい

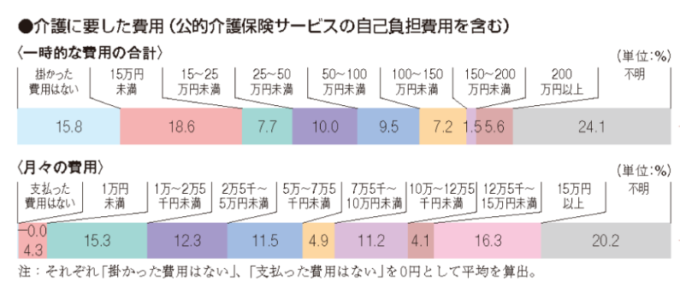

通常、親の介護には多額な費用がかかりますが、一人っ子の場合はさらに経済的な負担が大きくなります。

公的介護保険サービスは、在宅介護や介護施設に入居する際にも利用できますが、オムツや食事、娯楽などの費用は自己負担です。

また、バリアフリー化への改築や介護用具を揃えると平均74万円、月々の費用が平均8.3万円程度かかるなど、たとえ一時的な出費であっても相当な額を用意する必要があります。

出典:生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」

介護にかかる諸々の費用を親の年金で賄えれば良いですが、長期化する介護によって親の貯金を取り崩し、それでも足りない場合は子の生活資金から援助することになるでしょう。

| 介護施設に入居する場合、施設によって異なるものの数百万単位で入居一時金を払う必要があります。

要支援や要介護度によって費用は異なりますが、月々おおよそ12万円~40万円程度かかるため、事前に資金の準備が必須です。 なお、お住まいの自治体によっては、介護に関わる助成金の制度(高額介護サービス費制度や高額介護合算療養費制度など)の支援を受けられる場合もあるので、市区町村窓口に相談なさってみてください。 |

④意志決定による責任が大きい

兄弟姉妹がいない一人っ子は、親の介護ケアに関わる重要な意思決定を自分一人で行わなければなりません。

その決定が、親の価値観や願いなどに則って意思決定したものでない場合、親に代わって行う意思決定は大変な重圧といえます。

高齢な親ほど自身の思いを発言することに躊躇いがちになるとともに、心身機能が低下した親の場合、本人が希望する最期の生き方を伝えることが困難なのです。

| 後述する「ケアマネジャー」とは、日頃から親子で信頼関係を築くことが重要です。

介護全般に「信頼できる」ケアマネジャーの意見を取り入れ、意思決定を行う際の参考にすると良いでしょう。 |

⑤果てしない介護生活への不安

親には長生きしてほしいと願うものの、終わりの見えない介護生活に不安はつきものです。

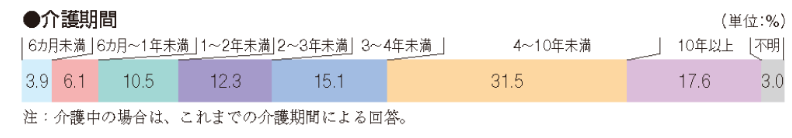

生命保険文化センターによる「介護を行った期間」の実態調査として、介護を始めてから平均5年1ヶ月もの期間を介護に要していたことがわかります。

出典:生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」

親の介護は長期間に渡るものと認識し、早い段階で具体的な対策を検討することで介護生活への不安も軽減することでしょう。

⑥ストレスが溜まって虐待に発展する場合も

認知症を持つ親や身体の自由が効かない親の介護は、ともすると介護側の精神を破壊し、親の虐待に発展する場合もあります。

他に支えてくれる人がなかったり、相談できる人が身近にいない場合の介護は相当なストレスになるでしょう。

また、高齢で認知症を患う親を一人で介護する場合、介護ストレスにより暴力や暴言あるいは日常的な世話も怠るようになります。

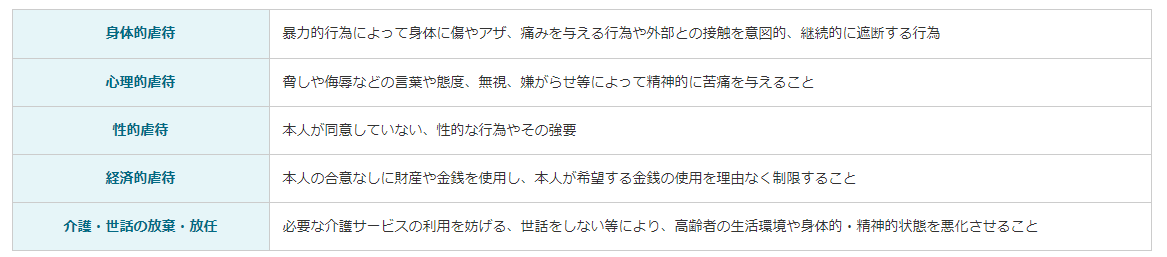

東京都福祉局では、高齢者への虐待の種類として次のように挙げています。

出典:東京都福祉局「高齢者虐待防止と権利擁護」

| 虐待の理由や程度は異なりますが、一人っ子の介護ストレス軽減のためにも市区町村役場や地域包括支援センターに相談して「第三者の手を借りる」ことをおすすめします。 |

⑦相談相手がいないので孤独になりやすい

一人っ子の介護はどうしても孤立感が拭えず、どんなに頑張って介護をしても労いの言葉はありません。

たとえ一人っ子に家族がいても、介護への理解が足りなければ孤立感は増し「この思いは誰もわかってくれない」という辛さも感じるようになります。

まして、親が認知症や失語症あるいは難病を抱えていてコミュニケーションが難しい場合、一人っ子の孤独は高まり、広い世界で一番不幸な自分・・・という悲しみの感情も湧き起こることでしょう。

| 一人っ子が辛いのは、誰も相談する相手がおらず「孤独」」だからです。

自身の趣味や娯楽をセーブする「自己犠牲」を伴う介護生活は、いずれ崩壊し立ち行かなくなります。親の介護は一人っ子自身が生き生きし、心身の健康のもとで成りたつものです。 時にはご自身に褒美をあげ、そして第三者に助けを求めて調整してもらうことが大切です。 |

一人っ子が親を介護する際に必要な2つのポイント

一人っ子が親を介護する場合、数多くの負担を抱え、家族がいる人はそれぞれの生活に影響を及ぼす可能性もあります。

前述しましたが、介護でもっとも大切なことは「一人っ子だけで介護を抱え込まない」ことです。

ここでは、一人っ子が親を介護する際に必要な2つのポイントを紹介します。

- 介護は一人で頑張らない

- 正しい情報や知識を取り入れる

介護へのマイナスの連鎖を引き起こさないために、ぜひ実行してみてください。

①介護は一人で頑張らない

愛する親に最大の親孝行をしたく自分を犠牲にしてまで介護に当たる人もいるでしょう。

自分の心身を顧みず、身体を壊したり心が病んでしまっては本末転倒です。

「親の介護は一人で頑張らない」これは介護をする側の鉄則であり、子の安穏の姿を親は敏感に感じ取るものです。

兄弟姉妹のいない一人っ子ですが、親の兄弟姉妹などの親戚や、ご近所で親と親しい人に一声かけて助けてもらうようにすると良いでしょう。

また「ショートステイ」といって、介護が必要な親を最長30日間、介護施設に預けることができるサービスもあるので、まずは市区町村役場の窓口あるいは地域包括支援センターに相談してみてください。

②正しい情報や知識を取り入れる

一人っ子が親の介護を担う場合、介護に関わる正しい知識の持ち合わせ如何によって、自身の介護負担の軽減が左右します。

例えば「認知症の症状」や「介護者あるいは介護される側の負担のない介助方法」などを知っているだけでも心身にかかる負担は少なくなります。

また後述する「介護保険」や「介護保険サービス」について事前に知識を蓄えることで、申請書などの細かい手続きが円滑に進めます。

介護サービスを利用すると、介護専門のスタッフによる手厚いサポートが受けられるほかに、介護に関わる様々な相談にものってくれるので、一人っ子にとっては非常に頼りになる存在です。

一人っ子が親の介護に利用したい3つの介護サービス

超高齢化が進 む日本では、公的な介護保険制度が充実しており、各種介護保険サービスの積極的な利用が推奨されています。

む日本では、公的な介護保険制度が充実しており、各種介護保険サービスの積極的な利用が推奨されています。

介護保険制度を利用するには、お住まいの市区町村役場の窓口に要介護認定の申請書を提出する必要があります。

認定審査の結果、要介護認定を受けることで介護保険サービスの利用が可能になります。

ここでは、一人っ子が親の介護に利用したい主な介護サービスを紹介します。

- 訪問介護(ホームヘルプ)

- 通所介護(デイサービス)

- ショートステイ

いずれの介護保険サービスも、一人っ子が親を介護する際に大変役立つため積極的に利用してみましょう。

①訪問介護(ホームヘルプ)

訪問介護サービスは、ヘルパー(訪問介護職員)が自宅に直接訪問し、入浴や排泄あるいは食事や着替えなどの身体的介護や、掃除や調理など生活に必要な支援を行うものです。

ヘルパーによる訪問介護サービスには、主に次のようなものがあります。

- 訪問入浴介護

ヘルパーと看護職員が自宅を訪問し、親のバイタルチェック後、持参した浴槽にて安全に留意した上で入浴介助を行うもの - 訪問看護

看護師が親の自宅に訪問し、主治医の指示のもの診療の補助や療養上の世話などを行うもの - 訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士といったリハビリの専門家が自宅に訪問し、親のリハビリを行うもの

ヘルパーが支援できる範囲は、親(介護される側)に対してのサービスであり、子の自宅の支援は行いません。

②通所介護(デイサービス)

「通所介護(デイサービス)」は、決められた日時に(専用送迎車などで)介護施設に通って介護サービスを受けるサービスです。

日中は食事や入浴・排泄などの身体的介助を受けるほか、他の利用者と交流できるレクレーションなども充実しています。

親が通所介護にいる時間、一人っ子は自由な時間が得られるため心身的負担も軽減されるでしょう。

なお、通所介護は要介護認定1~5の人が利用可能です。

| デイサービスと似た言葉に「デイケア」があり、デイサービスとは全く異なります。

デイケアの特徴は、医師の監督のもと、身体・認知機能の回復を目的とした「専門的なリハビリ訓練」を受けるものです。 デイケアには、要支援1~2、要介護1~5の人が利用できます。 |

③ショートステイ(介護予防短期入所生活介護)

ショートステイは、利用者が自宅で自立した日常生活を送れることを目的とした介護サービスです。

また、冠婚葬祭や出張などで一時的に介護ができな場合や、介護者の疾病あるいは身体・精神的な負担の軽減などを図る目的もあります。

ショートステイを連続的に利用できる回数は30回までとし、一人っ子の心身管理のためにも価値的に利用すると良いでしょう。

なお、ショートステイには「単独型(ショートステイ専門)」と「併設型(特別養護老人ホーム)」の2種類があり、併設型は長期間入所する人とは違う部屋への宿泊になります。

親の介護施設の種類と特徴を把握する

介護施設の入居を検討する場合、親に適した施設を選ぶことが重要です。

介護施設にも様々なタイプがあり、医療的ケアが必要な人に最適な施設や自宅復帰を目的とした施設もあります。

下記の表のように、要介護度によっても入居できる施設は異なるほか、自宅復帰を目指す場合は終身入居のできない施設もあります。

| 施設の種類 | 入居の要件 | |||||

| 民間施設 | 自立 | 認知症 | 要支援1~2 | 要介護1~2 | 要介護3~5 | |

| 介護付き有料老人ホーム | △ | ◎ | △ | ○ | ◎ | |

| 住宅型有料老人ホーム | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |

| サービス付き高齢者向け住宅 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |

| グループホーム | ✖ | ◎ | △ (要支援2より利用可能) |

○ | ○ | |

| 公的施設 | ケアハウス | ○ | △ | ○ | △ | △ |

| 特別養護老人ホーム | ✖ | ○ | ✖ | ✖ | ◎ | |

| 介護老人保健施設 | ✖ | ○ | ✖ | ○ | ○ | |

| 介護医療院 (介護療養型医療施設) |

✖ | ○ | ✖ | ○ | ○ | |

※◎=介護度に適した対応 ○受け入れは可能 △施設により受け入れが異なる ✖受け入れ不可

※公的施設は介護保険の給付対象施設

ここでは、主な介護施設の種類をみてみましょう。

介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームは、24時間365日絶え間なく介護サービスが受けられ、食事や入浴・排泄・洗濯など幅広いサービスが提供されます。

日常生活のサポートはもちろん、必要によっては看護やリハビリテーションも行われ、安心して居住することができます。

認知症を持つ人を受け入れる施設も多く、さらに看護師も常住しており、医療機関との連携によって医療ケアも充実しています。

介護保険サービスは定額制なので、月々の予算が明確なのが大きなメリットといえます。

※費用は要介護度によって異なり、定められた額を負担します。

※通常1割の負担ですが、所得によって2~3割程度の負担額です。

住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームの入居条件は幅広く、自立した生活を送れる人から要介護度のある人まで実に多様です。

入居への難易度も比較的低く、入居一時金を最初に支払った後、毎月の費用を払うことによってサポートを受けられます。

もちろん、他の入居者とのコミュニケーション作りも盛んです。

四季折々のイベントやレクレーションも充実しているので楽しく生活できるでしょう。

サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅は、民間事業者が運営する「高齢者無形の賃貸住宅」であり、介護施設ではなく住宅という立ち位置です。

自立した日常生活が送れる人から要支援2程度の人が入居でき、外出や宿泊も自由に行うことができるので、老後をのんびり過ごしたい人には最適です。

入居者への食事や掃除などのサポートは義務ではありませんが、追加料金を支払うことで生活支援のサービスを受けられます。

サービス付き高齢者向け住宅には「一般型」と「介護型」の2種類があり、介護を希望する場合には次のように異なります。

- 【一般型】外部事業所による居宅サービス

- 【介護型】利用者を担当する介護職員

シルバーハウジングは高齢者向けの公的賃貸住宅として有名ですが、実際は民間のサービス付き高齢者向け住宅がその役割を担っています。

グループホーム

グループホームとは、要支援2以上で認知症を持つ高齢者が対象となり、それぞれ9人程度のグループが集まって共同生活を送るものです。

正式名称を「認知症対応型共同生活介護」と呼ばれており、認知症の専門スタッフによるサポートを受けながら生活をしています。

具体的には、食事への簡単な準備から掃除・洗濯など、それぞれが分担して共同生活を送ります。

グループホームのある施設は、お住まいの自治体と同じ事業所となるため、入居者は住み慣れた地域でそのまま生活でき、家族や住民との交流も維持できます。

ケアハウス

ケアハウスは、ご家庭内の経済状況や何等かの事情により、自立した生活の維持が困難になった高齢者を対象とした公的施設です。

「軽費老人ホーム」とも呼ばれており、入居条件は通常の有料老人ホームよりも厳しいのが現状です。

もっとも、ケアハウスは市区町村役場から補助金を受けているため、入居費用を低く抑えて生活することができます。

身寄りのない高齢者や老後が心配な人にも人気があり、セカンドハウスとして利用する人もいます。

特別養護老人ホーム(特養)

特別養護老人ホームは通称「特養」と呼ばれており、要介護度3以上の人が入所できる介護施設です。

公的老人ホームの中でも施設数が多く、介護保険の利用によって費用も抑えられ、看取りまで介護サービスを受けられます。

特養の主な施設形態として、「従来型(4人部屋または一部2人部屋)」や「ユニット型(全室個室)」が一般的になり、重厚な介護サービスが受けられるようになりました。

ただし、超高齢化が進む昨今、特養への入居希望者が多く、申込み申請をしても数年待たないとならないケースが増えています。

| 特別養護老人ホームと似た名称に「養護老人ホーム」があり特養とは全く異なる施設です。

養護老人ホームは経済・環境的に困窮している「介護不要」な高齢者が対象となり、市区町村役場が調査を行ったうえでの措置となります。 したがって、「介護が目的の特養施設」ではなく「社会復帰を目指すための養護施設」のため注意してください。 |

介護老人保健施設(老健)

介護老人保健施設は通称「老健」と呼ばれており、自宅復帰を目指す要介護者を対象としたリハビリテーションを重視する施設です。

病気や怪我での退院後、すぐに日常生活を送ることが困難な高齢者が、医師などの医療を受けると伴に、理学療法士や言語聴覚士・作業療法士などのきめ細やかなリハビリが受けられます。

入所期間は、申込みをしてから3ヶ月~6ヶ月程度ですが、リハビリ具合によっては長期滞在になるケースもあります。

介護老人保健施設の施設形態は、特養とほぼ変わりなく1室あたり4人以下あるいは2人以下の割り当てが多く、希望によっては個室を利用することも可能です。

介護医療院(介護療養型医療施設)

2018年4月に法定化された介護医療院は「深刻な身体疾患を持つ高齢者や身体的な合併症を抱える認知症の高齢者などを対象に長期医療等を行う」ことを目的とした施設です。

介護医療院の受け入れとして、容体が急変するなど重篤なリスクを抱えた高齢者や要介護度の高い高齢者ほど入居しやすいため、要支援1~2の人は利用できず、要介護者であってもリスクの低い人の入居は厳しいといえるでしょう。

もっとも、認知症や低栄養によるリスクが高い、あるいは排泄支援が必須となる人も受け入れ対象と考えられています。

一人っ子の親の介護に軽減制度を賢く利用

親の介護も長期間に渡ると介護費や医療費などは相当な額になります。

介護に関わる費用負担を少しでも軽減させるために、基本的な軽減制度を理解する必要があります。

介護費用を軽減するには、次の5つの制度があります。

- 高額介護サービス費

- 高額療養費

- 医療費控除

- 高額介護合算療養費

- 介護保険負担限度額認定制度

ここでは、5つの軽減制度をわかりやすく説明します。

| 2000年から開始された介護保険制度は、介護を必要とする高齢者を社会全体で支え、必要な介護サービスを受けられるようにする制度です。

この制度では、40歳以上の被保険者が所得割合に応じた額を支払うことで、原則65歳以上から介護保険サービスが利用可能となります。 なお、厚生労働省が定めた16の特定疾病に該当する場合、40~64歳の被保険者も介護サービスの申請が可能です。 参照:厚生労働省「特定疾病」 |

①高額介護サービス費

高額介護サービス費とは、1ヶ月に支払った介護サービス費の合計額が限度額を越えた場合、高額介護サービス費として超過分が払い戻される制度です。

高額介護サービス費の負担限度額は次の通りです。(一般的な所得の人の負担限度額は月額44,000円となっています)

| 区分 | 負担上限額(月額) |

| 生活保護を受給している場合等 | 15,000円(世帯) |

| 「前年の公的年金等収入金額」+「その他の合計所得金額」これらの合計額が80万円以下の場合等 | 15,000円(個人) 24,600円(世帯) |

| 世帯全員が市町村民税非課税の場合 | 24,600円(世帯) |

| 市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) |

| 課税所得380万円(年収約770万円)~ 課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 |

93,000円(世帯) |

| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |

参考:厚生労働省「令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」

②高額療養費

高額療養費とは、その月(1日から月末まで)に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合、超過部分に相当する額が後に払い戻される制度です。

自己負担額の上限は、年収や所得によって定められており、月を跨いだ場合は各月ごとに自己負担額を算出します。

例えば、3月5日から4月20日まで診療を受けた場合、3月5日~3月31日と4月1日~20日までの日にちで自己負担額を分け、自己負担を超過した額が払い戻されます。(各月、それぞれの申請が必要になります)

※医療機関や薬局窓口での「限度額適用認定証」の提示は免除になったため準備の必要はありません。

③医療費控除

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超過した場合、確定申告を行うことで超過分の医療費が課税対象となる所得分から控除(一定金額を差引くこと)されるものです。

医療費控除は医療費だけではなく、次のように介護サービスにかかった費用も対象となります。

|

6か月以上の寝たきりの人のおむつ代金も、医師の指示の証明によって医療費が控除されます。

④高額介護合算療養費

高額介護合算療養費とは、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)までにかかった医療保険と介護保険による「自己負担額が高額になる場合」に軽減される制度です。

医療保険制度を利用する世帯家族に介護保険の受給者がいる場合、被保険者の申請によって医療保険と介護保険の自己負担額を合算した超過額が払い戻しを受けられます。

なお、年額66万円を限度額の基本とし、被保険者の所得や年齢区分によって自己負担額が細かく設定されています。

⑤介護保険負担限度額認定制度

介護保険負担限度額認定とは、介護保険施設の入所やショートステイなどの短期入所サービスを利用した際、食費や居住費(滞在費)などの自己負担額を軽減する制度です。

介護保険施設に入居すると「食費や居住費」は全額自己負担になりますが、一定条件を満たすことでこれらの費用が軽減されるしくみです。

もしも負担額を超えた場合、超過分は介護保険から支払われるため自己負担額も抑えることができます。

負担限度額認定の対象者は、介護施設を利用する本人あるいは配偶者、住民登録上の同一世帯の者で住民税非課税であることが必要です。

介護保険負担限度額認定制度が適用される対象施設は次の通りです。

|

※有料老人ホーム(民間施設)では、介護保険負担限度額認定制度は適用されないので注意してください。

一人っ子が親の介護に困った場合の3つの相談先

親の介護にはいくつもの悩みに突き当たるものですが、決して一人で悩みを抱え込まないでください。

一人っ子が親の介護に困ったら、次の相談窓口に悩みを打ち明けてみると良いでしょう。

- 民生委員

- 地域保活支援センター

- 市区町村役場の介護相談窓口

これらの人は、介護の専門家であったり、人生経験の豊かなため、介護の辛さや苦しさを共有することができます。

第三者に話すことで、一人っ子の抱えるストレスがどんなに和らぐが計り知れません。

ここでは、親の介護の相談先を具体的に紹介します。

①民生委員

民生委員とは、地域住民の生活や福祉に関わる相談や支援活動を行う非常勤の地方公務員です。

具体的には、介護や子育ての困り事、障害や高齢者あるいは妊娠中の心配事等、様々な不安や悩みの相談を行ってくれます。

一方、民生委員は相談にのるだけではなく、支援が必要な住民には行政や専門機関と連携するパイプ役でもあります。

また、民生委員はお住まいの地域と密着しており、子供から高齢者まで全ての世代をサポートしてくれる頼りになる存在です。

なお、民生委員には「守秘義務」があるため、相談内容が周囲に漏れる心配はありません。

まずはお近くの民生委員に、親の介護の心配ごとを相談なさることをおすすめします。

②地域包括支援センター

地域保活支援センターは、地域に住む高齢者や家族が住み慣れた場所で安心して暮らせるよう、介護や健康・福祉等の相談を総合的にサポートしてくれる機関です。

相談相手のスタッフは、ケアマネージャー、社会福祉士、保健師などの専門職が一丸となって高齢者の暮らしを支援してくれます。

地域包括支援センターの主なサポート内容は次の通りです。

|

地域包括支援センターは、お住まいの地域に担当センターがありますが、電話での相談も可能です。

親の介護を親身に支えてくれる地域包括支援センターは、一人っ子にとっても大変心強い味方といえるでしょう。

③市区町村役場の介護相談窓口

お住まいの市区町村では、介護相談窓口を設けている役場もあります。

地域によって「介護支援課」であったり「福祉課」「高齢者課」など名称は異なりますが、介護保険を取り扱っている部署に相談してみると良いでしょう。

下記は、市区町村役場での主な相談内容の一例です。

- 契約内容と実際のサポート内容が違う

- ヘルパーさんが依頼した内容をやらない

- 勝手にサービス内容を変更された(断られた)

- 事業所の職員の言動が悪い

- ケアマネージャーが本人や家族の希望するプランを無視する

- 介護保険料の納付や給付について知りたい

- 要介護度について気になることがある等

こうした介護サービスによる心配や苦情は、お住まいの市区町村役場の介護相談窓口(あるいは地域包括支援センター)で対応してくれます。

一人っ子の親の介護に関するよくある質問

一人っ子の親の介護に関するよくある質問は、主に次のようなものがあります。

- 親の介護をしないとどうなる

- 親の介護と仕事の両立は可能?

- 遠方に住む親の介護はどうする?

それでは上記3つをそれぞれ見てみましょう。

親の介護をしないとどうなる

原則として、親と子といった直系親族の場合は、子は親を介護する義務があります。

民法第877条1項には次のように明確に規定しています。

直系血族及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がある

引用:裁判所「不要請求調停」

直系血族とは、一人っ子本人を基準とした父母・祖父母・子・孫・ひ孫などをいいます。

介護の必要性を十分理解しているにもかかわらず介護を放棄した場合、「保護責任者遺棄罪」という罪によって3カ月以上5年以下の懲役に罰せられます。

経済的な理由で介護ができない場合や自身の病気、あるいは親から虐待を受けていた人は、地域包括支援センターにまずは相談をして指示を仰ぐと良いでしょう。

一人っ子の状況に応じて介護サービスの対策や調整など、最適なサポートを行ってくれます。

親の介護と仕事の両立は可能?

24時間、心身が休まる時間もないほどに親の介護と仕事との両立は苦労にたえません。

一方、厚生労働省の「仕事と介護 両立のポイント(詳細版)」の第1部には、仕事と介護の両立について、次の6つのポイントを掲げています。

|

上記のように、まずはケアマネージャーや介護の専門職と連携し、親の介護への対応を支援してもらうと同時に、思い切って近所の人に助けを求めてみましょう。

また、職場の上司には現在の事情を理解してもらうことで、介護休業の取得や困りごとの相談も受けやすくなります。

もっとも、親が元気なうちに「万が一、介護が必要になった場合」への話合いを行うことも大切です。

遠方に住む親の介護はどうする?

親が遠方に住でいると、なかなか介護に出向くことができません。

親や一人っ子の心身負担を少なくするためにも「サービス付き高齢者向け住宅」や「有料老人ホーム」あるいは、要介護度に応じて介護保険適用の施設の入居も考えられます。

ケアマネジャーや地域包括支援センターに早めに相談し、最適な介護支援を受けられるように検討すると良いでしょう。

一人っ子が行う親の介護のまとめ

一人っ子が親を介護する場合、決して一人で抱え込まずに、まずは地域包括支援センターや民生委員に相談なさることをおすすめします。

訪問介護や介護施設など、様々な介護サービスを利用することで、一人っ子はもちろん、親も安心して生活を営めるようになります。

また、できるだけ周囲の人々に協力をいただきながら、無理のない落ち着いた介護生活を送ってまいりましょう。