地域包括支援センターとは?役割を知って活用しよう【相談事例6】

地域包括支援センターは、高齢者が地域で生活するのをサポートしてくれる機関です。高齢者の総合相談や介護予防、人権擁護などの、大切な役割を担っています。

しかし「名前は聞いたことがあるけれど、何をする所かわからない」と役割や相談できる内容について、把握できていない方が多いのではないでしょうか。

地域包括支援センターでは、求めればさまざまな支援を受けられます。しかし、相談しないと支援してもらえないという欠点があります。そのため、大まかにでも役割を把握して、自ら相談するのが大切なのです。

本記事では地域包括支援センターの利用対象者や役割、相談事例などを紹介します。記事を読めば、高齢者の生活においてどのような困りごとを相談できて、どのように活用できるのかが、わかるようになるでしょう。

困った際にスムーズな相談ができるように、本記事をお役立てください。

地域包括支援センターの特徴は?

地域包括支援センターとは簡単にいうと、高齢者が住み慣れた場所で暮らすための、あらゆるサポートを行う機関です。医療や介護、住まいなどのさまざまな分野の専門機関と協力して、多面的な支援をしてくれます。

高齢者の味方、相談場所といったイメージです。

地域包括ケアシステムの中心機関

地域包括支援センターは、「地域包括ケアシステム」の中心機関です。

地域包括ケアシステムとは、住んでいる地域でまとまって、高齢者の生活全体を支える体制のことです。政府は、団塊の世代(戦後ベビーブームに誕生した世代)が75歳になる2025年までに、支援体制を整えようとしています。

地域包括ケアシステムの目指すところは次のとおりです。

|

上記を共通目標としてかかげたうえで、実際にどのような支援策をとるのかは、各自治体・地域包括支援センターに任されています。

職員には、保健士、社会福祉士、主任ケアマネジャーの配置が義務付けられていて、専門的な相談にも対応してくれるのです。

全国の市町村に設置

地域包括支援センターは全ての市町村に設置されています。令和4年4月時点で、全国7,409箇所にのぼりました。

設置主体は自治体や自治体から委託された法人

設置主体は、市町村か、市町村から委託された法人(在宅介護支援センター設置者、社会福祉法人、医療法人、公益法人、NPO法人など)です。

実際の割合としては、市町村が直営しているのが20%で、残りの80%は民間委託型です。

利用対象者

地域包括支援センターの利用対象者を示します。

|

「地域在住の方」が対象なので、遠方のご家族のためであれば、ご本人が住んでいる自治体の地域包括支援センターに相談しましょう。

65歳以上の高齢者を対象としていますが、介護認定されている特定疾患の方も相談できます。

相談は無料

相談費用は無料ですが、利用するサービスには有料のものも含まれます。

対面、電話、訪問による相談ができるので、自宅から出られない方でも大丈夫です。

あらゆる困りごとに対応してくれるので、高齢者のくらしで困ることがあったら相談してみるとよいでしょう。

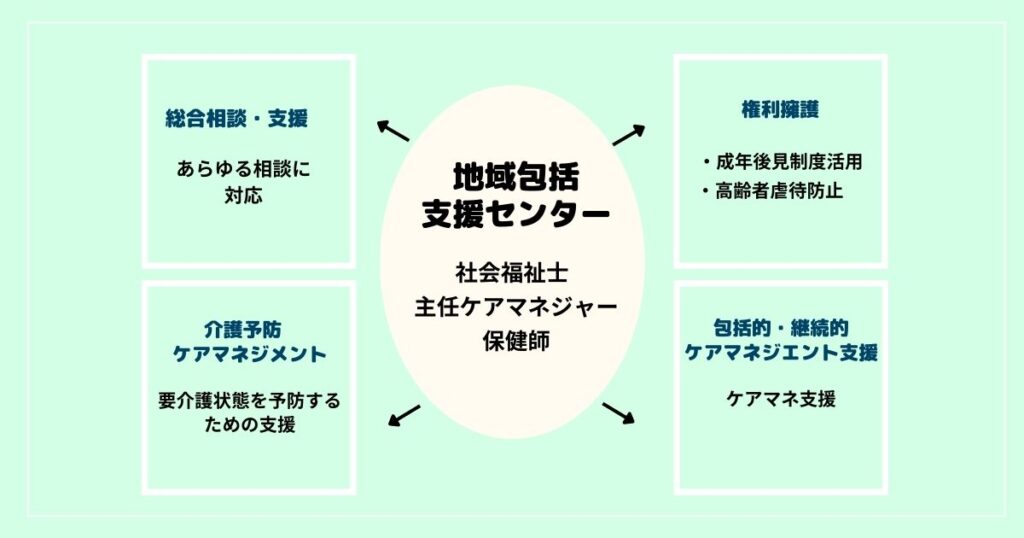

地域包括支援センターの4つの役割

地域包括支援センターの役割は、大きく分けて4つあります。

|

名前は難しいので覚える必要はありません。1つずつ内容を説明するので、どのような役割があるのかについて、大まかにご確認ください。

介護予防ケアマネジメント

介護予防ケアマネジメントでは、「要支援1,2」と判定された方や「将来要介護状態になるリスクがある」と判断された方に対して、介護を予防するための支援を行います。

「介護予防ケアプラン」を作成して、予防に効果的だと思われるサービスを紹介してくれるのです。介護予防プログラムの例を示します。

|

介護のリスクが特別に高くない一般高齢者向けの「介護予防教室」や「認知症予防・啓発教室」なども開催しています。

介護予防ケアマネジメントや一般介護予防事業については、以下のサイトをご覧ください。

→介護予防・日常生活支援総合事業を利用して健やかな老後に備えよう

総合相談

総合相談では、高齢者のためのあらゆる相談を受け付けています。

地域に住むうえでの困りごとを聞いたうえで、利用できるサービスなどを紹介してくれるのです。

包括的・継続的ケアマネジメント

高齢者が地域に住み続けられるように、医療や介護関係者の協力チームをつくって対応したり、難しい事例に困っているケアマネジャーを支援したりします。

権利擁護

高齢者の権利と財産を守るために、以下のような支援を行います。

|

虐待が疑われたら、地域の関係機関と連携して対応します。

また、高齢になると金銭管理が難しくなる方が多くいます。消費者被害などを防止するために、成年後見制度について説明して、活用をすすめることもあります。

地域包括支援センター相談事例6ケース

説明を聞いても、具体的にどのようなときに相談したらよいのか迷う方もいるでしょう。ここからは、実際にあった相談事例を紹介します。

相談する上で参考にしてください。

事例1 認知症:認知症でも得意な農業を継続できた

90代のAさんは、長男夫婦と同居していました。農業が趣味でしたが、認知症による幻視(実際にはないものが見える症状)が出現したために、農業を続けられなくなりました。

デイサービスを利用したものの、雰囲気になじめず思うような利用につながりませんでした。そこで地域包括支援センターが主催する「高齢者の就労支援」による畑仕事を紹介されて、参加することになりました。

得意な畑仕事を続けられるようになったことで、楽しく自宅生活を継続できています。

(参照:日本総合研究所「地域包括ケアシステム」事例集成」)

事例2 虐待:子どもによる暴力と年金搾取

85歳の女性Bさんは、要介護5で二男と2人暮らしでした。ホームヘルパーが自宅を訪問した際に、食材やおむつなどがなく、体中にあざが見つかりました。虐待を疑ったホームヘルパーが地域包括支援センターに相談して、支援が開始されたのです。

職員から主治医に相談して、Bさんの療養型医療施設への一時入院が決まりました。その後は特別養護老人ホームへの入所を申請しています。

(参照:茨城県「第 5 章 高齢者虐待対応事例」)

事例3 消費者被害:高額商品の契約

Cさんは、認知機能の低下が疑われていましたが、ご本人の拒絶により支援が進みませんでした。しばらくたってからご本人より地域包括支援センターに「解約したい高額商品」について相談され、支援が開始されました。

約200万円の高額商品を契約したことがわかり、支援員が付き添って解約手続きを進めたところ、無事に返金されました。

その支援をきっかけに要介護認定手続きにも同意し、介護保険サービスの導入も決まっています。

(参照:東京都西東京市「事例3 地域包括支援センターとの連携強化による高齢者被害の防止」)

事例4 在宅医療:自宅での看取りに関する相談

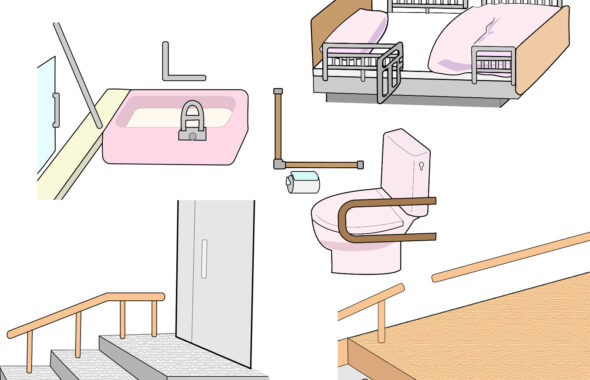

施設に入所していたDさんは、末期ガンだと判明したために、「自宅で看取りたい」とご家族が希望しました。地域包括支援センタ―に自宅で看る準備について相談があったため、退院日に相談員が自宅を訪問して、必要なサービスを提案しています。

特殊ベッドのレンタルをすすめたり、ベッドからの乗り移りや水分摂取などの介助方法について指導したりして、自宅生活の開始をサポートしました。

(参照:名古屋市役所地域ケア推進課「高齢者いきいき相談室相談事例集」)

事例5 経済面への不安

妻と2人暮らしのEさんは、無年金で妻の収入で生活していました。妻が仕事を継続できなくなったことをきっかけに、経済的な不安を感じて地域包括支援センターに相談しました。ご本人には腰痛があり、入浴動作での困難もありました。

電話相談、訪問相談の結果、介護保険と生活保護の申請を提案されて、どちらのサービスも開始予定となっています。

(参照:名古屋市役所地域ケア推進課「高齢者いきいき相談室相談事例集」)

6 独居:認知症があり家計管理が困難

70代男性のFさんは、万引きを繰り返して警察に拘留されました。認知症の疑いがあるとして、警察から地域包括支援センターに相談が入り、支援が開始されました。年金を受給していましたが、紛失を繰り返して生活費が不足して困っていたのです。

相談員とともに病院を受診した結果、認知症だと診断されました。診断をきっかけに、介護保険、成年後見制度を申請しました。市役所、法テラスの先生も含めた協力体制をつくって対応したことで、金銭管理が安定して万引きが消失しました。

(参照:国立長寿医療研究センター「認知症初期集中支援チーム活動事例集概要版」)

以上6事例のように、地域包括支援センターではさまざまな相談ごとに対応しています。事例になかった内容でも、困りごとがあったら、まずは相談してみるとよいでしょう。

地域包括支援センターを知らないとサービス利用につながらない可能性

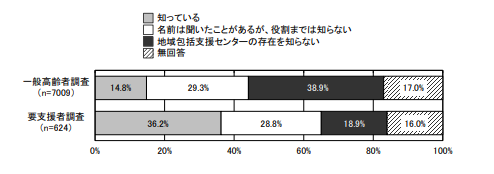

地域包括支援センターは、高齢化社会では重要な存在ですが、十分に認知されているとはいえません。

平成28年の堺市で調査された、地域包括支援センターの認知度についての結果を示します。

(引用元:堺市「高齢者等実態調査報告書」)

一般高齢者では、地域包括支援センターについて「知っている」人の割合は、知らない人の半分程度でした。また要支援者のなかでも、「役割を知らない」「存在を知らない」人が合わせて47.7%にのぼり、サービスを利用する必要がある人にも、十分に知られていないといえるでしょう。

地域包括支援センターを知らないと、介護保険サービスの利用にもつながりにくい可能性があります。

令和元年の国民生活調査において、介護が必要(要支援・要介護認定されている)で、なおかつ介護保険サービスを利用していない9,451人に理由を聞いた結果を表に示します

介護が必要な人(9,451人)が介護保険のサービスを利用していない理由

| 理由 | 人数 |

| 家族介護でなんとかやっていける | 3,821人 |

| どのようなサービスがあるかわからない | 255人 |

| サービスを受ける手続きがわからない | 204人 |

(参照: 政府統計の総合窓口「令和元年国民生活調査」より一部抜粋して表を作成)

介護保険サービスを「必要ない」と判断して利用しない人がいる一方で、サービスや手続きを知らないために利用できていない人も、一定数いることがわかりました。

介護予防や介護サービスは、希望する人がスムーズに受けられるように、地域包括支援センターの役割を周知していく必要があるといえます。

地域包括支援センターは高齢者が住み慣れた地域に住み続けるためのサポート機関

地域包括支援センターは、高齢者が地域で生活するためにさまざまな支援をしてくれます。役割を知っていれば、困ったときに対面や電話、訪問で無料の相談ができて、介護予防にもつながるメリットがあります。

しかし、困った際には、自ら相談しないと支援が受けられない点に注意が必要です。

高齢者の生活で困ったら、まずは地域生活支援センターに相談してみましょう。適切なアドバイスがもらえて、スムーズな支援が受けられやすくなるでしょう。本記事を困りごとを解決して生活しやすくなるために、お役立てください。