老老介護の問題は?共倒れを防ぐためには周りに協力を依頼しよう

高齢のご両親が老老介護するとなると、「老老介護なんて本当にできるの?」「2人とも倒れてしまわない?」とご心配な方が多いのではないでしょうか。

老老介護では身体的・精神的な負担が、通常以上に大きくなる点が問題になります。また、介護者自身も、加齢に伴って身体機能や認知機能が低下する恐れがあり、介護に必要な管理が難しくなるリスクがあります。

本記事を読めば以下の点がわかります。

- 老老介護の問題点

- 老老介護が始まったら相談するべき専門機関

- 老老介護になったら子どもができること

- 老老介護で利用したい介護サービス

記事を読んで、介護における負担を軽減するためにお役立てください。

老老介護とは

老老介護とは、65歳以上の高齢者が、高齢者を介護することです。夫婦の場合もあれば、高齢の子どもが親を介護する場合もあります。

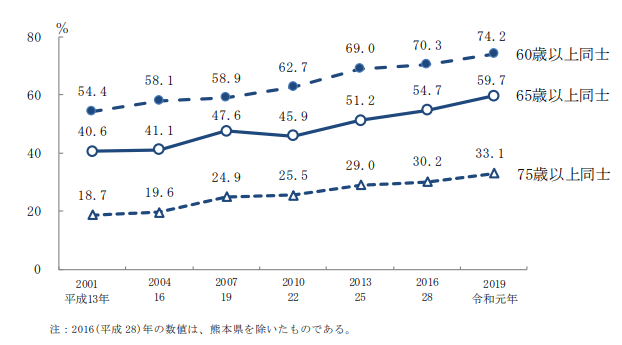

2019年の政府の調査、要介護者と介護者の年齢組み合わせ別の割合についてのグラフをご覧ください。

要介護者等と同居の主な介護者の年齢組合せ別の割合の年次推移

(引用:2019年 国民生活基礎調査の概況IV 介護の状況)

60歳以上が74.2%、65歳以上同士が59.7%、75歳以上同士が33.1%と、高齢者同士が介護する割合が多いということがわかるでしょう。

また、グラフを見ると右肩上がりにのびていて、老老介護の人数は年々増加しているといえます。

老老介護が増えた原因

老老介護が増加している原因は、次のとおりです。

- 高齢者の人口と割合が増えているから

- 核家族化が進んでいるから

政府の統計によれば、平均寿命は年々のびています。介護などが必要なく元気で過ごせる「平均寿命」も同じように伸びていますが、差が縮まっているわけではありません。そのため、健康寿命のあと、つまり介護が必要になる年齢が上がっているのです。

また核家族化が進み、高齢の夫婦だけの世帯が増えています。夫婦どちらかに介護が必要になると、必然的に老老介護になるのです。

認認介護との違い

近年、老老介護とセットで問題視されている、「認認介護」についても説明します。

認認介護とは、軽度の認知症の方が、自分より重度の認知症者を介護することです。年齢ではなく認知症状の有無で考えるのが、老老介護とは異なる点です。

65歳以上の、認知症高齢者の人数は、2012年では15%(7人に1人)の割合でしたが、2025年には約5人に1人になるとも指摘されています。

老老介護と併せて、認認介護も増加が予想されるのです。

(参照:3 高齢者の健康・福祉|平成29年版高齢社会白書(概要版) – 内閣府老老介護の問題点)

老老介護の問題点

では、老老介護では何が問題になるのかを、1つずつ説明します。

認知機能の低下などで管理が難しい可能性

認知症のリスクは、高齢になるほど上がるため、高齢者同士の老老介護では、認認介護も併せ持つリスクが高まります。また、65歳以上を対象に調べた調査では、認知症の前段階の可能性が指摘されている「軽度認知障害(MCI)」者も、認知症者と同じ程度いることがわかっています。

軽度認知障害(MCI)では、認知症と診断されるほどではなくても「物忘れが増えた」などで気づかれることが多く、一部の方は認知症への移行も懸念されています。

介護では、以下のようなさまざまな管理が必要なために、介護者の認知機能が低下すると難しい可能性があるのです。

・食事や栄養管理

・金銭管理

・服薬や健康管理

2人だけで生活している介護者の認知機能が低下した場合には、外部から気づきにくく、問題が起きてから気づかれるリスクがあるといえます。

(参考:国立長寿医療研究センター「あたまとからだを元気にするMCIハンドブック」)

共倒れの可能性

老老介護では、介護者の身体機能、精神機能面への負担が大きいのも問題です。高齢になって自由に動きにくい身体で、介護するのは非常に大変な作業です。

同じように介護するにしても、若い人に比べると時間がかかることでしょう。疲労が積み重なると、介護者自身が倒れてしまう危険もあります。

老老介護になったら専門機関に支援を依頼しよう

老老介護で想定される問題点を回避するためには、専門機関に支援を依頼するのが大切です。要介護者だけでなく、介護者にも支援が必要であると認識して、環境を整える必要があります。

多くの相談先は、自分から相談しないと支援してもらえません。高齢になると、相談先を調べるのさえ難しい場合があるため、ご家族や周囲の手助けが望ましいでしょう。

まず相談する場所

急いで相談する場所は、以下4つのいずれか、もしくは複数です。

・医療機関(身体の調子が悪い場合)

・地域包括支援センターや地域の役所ケアマネジャー

・医療機関のソーシャルワーカー

介護が必要な方の状況によって、最適な相談先が異なります。

| 要介護者の状況 | 相談先の例 | |

| 身体の調子が悪い | 医療機関(受診する) | |

| 入院中 | 医療機関のソーシャルワーカー | |

| 在宅生活 | 要介護認定されていない | 地域包括支援センター

役所の高齢者福祉担当部署など |

| 要介護認定されている | ケアマネジャー | |

医療機関・医療機関のソーシャルワーカー

身体の調子が悪い場合は、まずは医療機関を受診しましょう。必要な治療を受けるのが大切です。

入院中に老老介護の話が出たのであれば、サービスや介護情報などについて詳しい病院のソーシャルワーカーに相談しましょう。家族や本人の状況、どのようなサービスや手助けが必要なのかを伝えたうえで、必要な手続きが何かを、具体的に聞きましょう。

地域包括支援センターセンター

在宅生活中の方で、介護保険の「要介護認定」されていない場合には、地域包括支援センターに相談して申請しましょう。今後介護保険のサービスを利用するためにも、介護保険はできるだけ早めに申請しておくことをおすすめします。

要介護認定の詳細は以下のサイトをご覧ください

→要介護認定とは?要介護度別の特徴とサービス利用までの流れをご紹介

ケアマネジャー

要介護認定されていて担当のケアマネジャーがいる場合には、ケアマネジャーに相談するのが一番です。多くの在宅生活者の相談にのってきているので、たくさんのサービスの中からもっともよいものを提案してくれるでしょう。

そのほか相談がすすめられる場所

先ほどの相談先のように、緊急で相談が必要なわけではありませんが、落ち着いたら以下の機関にも相談することをおすすめします。

- 社会福祉協議会

- 認知症カフェや介護者サロン

1つずつ説明します。

社会福祉協議会

社会福祉協議会は、高齢者や障害者の在宅生活を支えるための団体です。以下のようなサービスを提供しています。

・訪問介護

・配食サービス

・買い物支援

・福祉サービスなど

地域ごとに取り組みや費用が異なります(無料~全額負担までさまざま)。まずはお住まいの地区の社会福祉協議会に連絡して、どのようなサービスが受けられるか聞きましょう。

認知症カフェや介護者サロン

介護者サロンは、介護者同士が集まって、情報共有したり悩みを相談しあったりできる場です。運営主体は以下のように、さまざまなものがあります。

- 地域包括支援センターなどの行政機関

- 社会福祉協議会

- 家族会や住民団体

介護者が孤立せずに悩みを相談するためにも、存在を知っておくとよいでしょう。

認知症カフェは、認知症者や家族、周りの人、地域住民、専門職員などが、地域を超えて参加する集まりです。

認知症についての情報を得るだけでなく、地域社会とのつながりを保ち介護者の心理的サポートにもなる場所です。認知症者の介護などについても、聞けるので、通いやすい場所に行ってみるのもよいでしょう。

(参照:よくわかる!地域が広がる認知症カフェ)

老老介護になったら子どもができること

老老介護では、介護者の負担を軽減しつつ、必要な介護ができているかどうかを確認するためにも、ご家族による手助けがすすめられます。

- 介護者の状況を把握して支える

- 介護休暇を申請する

- サービスの手配などを手伝う

1つずつ見ていきましょう。

介護者の状況を把握して支える

介護者とは小まめに連絡を取り合って、負担具合などを把握しましょう。介護者の負担が大きいようであればサービスを増やすなどが必要です。

併せて介護者の状況を確認して、さまざまな管理が行えているかどうかもチェックできるとよいでしょう。介護者の身体的、精神的負担、認知機能の低下などの問題で、継続が難しそうと判断したら、ケアマネジャーに相談してその後の方針を考える必要が出てきます。

介護休暇を申請する

仕事をされている場合には、家族の介護が必要になったことを勤務先に伝えて、介護休暇などの取得について聞きましょう。専門機関の相談に同行する場合には、平日に動く必要が出てきます。いざというときに休みをとれる体制を整えておけると安心です。

介護休暇については以下のサイトをご覧ください。

→介護休暇は介護と仕事を両立する制度!詳細と取得ポイントをご紹介!

サービスの手配などを手伝う

高齢のご家族だけでは、必要なサービスの手配や判断が、難しい可能性があります。

専門機関に同行して大切な話を共有したり、サービスの手配を手伝ったりできると、大きな手助けになるでしょう。

老老介護で利用したい介護保険サービス

ここからは、老老介護で利用したいサービスについて紹介します。それぞれ年齢や要介護度によって、利用できるものが異なります。

先ほどの専門機関に相談したうえで、利用できるものを利用しましょう。

介護者の負担を軽減するためにも、受けられるサービスについてたくさんの情報を得て、積極的に利用することをおすすめします。

訪問介護・看護

訪問介護・訪問看護は、自宅に訪問してくれるサービスです。

訪問介護では、ホームヘルパーが、介護や支援が必要な人の自宅を訪問して、家事や身の回りの生活、トイレや入浴などの身体介護を手伝ってくれます。同居者がいる場合には、家事援助の利用に制限があるため、ケアマネジャーに相談しましょう。

訪問看護は、看護師が自宅を訪問して、体調管理や排泄、入浴、栄養管理などの介助や医療処置を行ってくれるサービスです。

訪問介護についての詳細は、以下のサイトをご覧ください。

→ホームヘルパーとは?仕事内容から頼み方まで徹底解説

デイサービス・デイケア

デイサービス、デイケアは、施設や病院などに日帰りで通って、介護や機能訓練などを受けられるサービスです。

施設に通っている間、要介護者を心配することなくまかせられるので、介護者の負担軽減にもつながります。

ショートステイ

要介護者が短期間施設に入所できるサービスです。最大で30日まで利用できて、要介護者の社会参加につながるとともに、介護者の負担軽減に役立ちます。

老老介護では、介護者も高齢なために、突然の入院などで介護できなくなるリスクがあります。いざというときにスムーズな利用につながるように、ショートステイなどの宿泊サービスの利用に慣れておくとよいでしょう。

ショートステイについての詳細は、以下のサイトをご覧ください。

→ショートステイとは短期入所ができるサービス!特徴を知って上手に活用する方法

老人ホーム

老老介護が難しくなった場合には、老人ホームへの入所を考えるのも一つの方法です。公的な施設と民間施設に分かれます。入所にあたっては、年齢や介護度などの条件がある施設が多いため、まずはケアマネジャーに相談するとよいでしょう。

介護が必要な方が対象の施設例

| 公的施設 |

|

| 民間施設 |

|

入居者の年齢や介護度の条件などの詳細は、以下のサイトをご覧ください。

→老人ホームの種類を知れば家族・本人に「ベストな施設」が選定できる

老老介護では介護保険外サービスの活用も大切

老老介護では、サービスをたくさん利用するのがポイントです。介護保険のサービスは、利用条件が厳しいことが多くて、思い通りに利用できないこともあるでしょう。

そのようなときには、介護保険外サービスを利用しましょう。サービス例を以下に示します。

・移動サービス

・食事宅配

・見守りサービス

・家事代行サービス(家族のための家事なども依頼できる)

・外出支援サービス

・買い物代行サービス

・理美容サービス

・旅行や趣味の付き添い

介護保険サービスよりも費用は高いのですが、さまざまなサービスがあります。一度確認しておくとよいでしょう。

(参照:厚生労働省「保険外サービス活用ガイドブック」)

老老介護では周りに協力を依頼して負担を軽減しよう

高齢化に伴って、老老介護の世帯はますます増えています。老老介護では、介護者の負担が大きく、共倒れのリスクが高いのが特徴です。介護者の負担を軽減するためにも、専門機関に相談して、必要なサービスを利用するのが重要です。

介護者自身では調べるのが難しいこともあるために、ご家族で協力して相談体制を整えるなどの対応が望ましいでしょう。