介護中の転倒事故の原因は?家での対策や大けがを防ぐコツを解説

ご家族を自宅で介護していると、できるだけ自由に過ごしてもらいたい反面、転倒事故で重大なけがをしてしまったら心配だと不安に思う方がいるのではないでしょうか。

介護が必要な方の転倒事故では、大きなけがにつながる可能性があるために、防ぐための対策が重要です。

この記事では、転倒事故の原因や対策、転倒した際に大けがを防ぐための方法などを紹介します。記事を読めばできるだけ転倒を防ぎ、転倒しても大けがにつながりにくい対策がたてられるようになるでしょう。

ご家族の転倒を予防し、元気な生活を続けるためにお役立てください。

介護における転倒事故の影響は?

日本では毎年たくさんの転倒事故がおきていて、多くの死亡者が出ています。

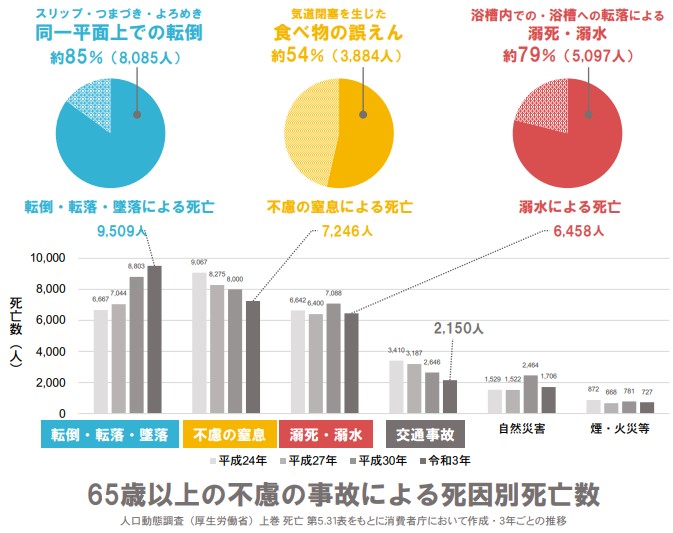

政府による以下の調査結果をご覧ください。65歳以上の転倒事故による令和3年の死亡者数は9509人で、交通事故の4倍でした。事故の内訳としては、「同一平面上」での転倒が8割以上を占めています。

(引用:消費者庁「高齢者の不慮の事故」)

また、65歳以上の要介護者に介護が必要になった原因について調べた調査では、脳卒中、認知症に次いで「骨折・転倒」が3位になっています。

このように転倒事故は、要介護状態や死亡につながりかねない影響があるとわかります。

(参照:内閣府「高齢化の状況」)

介護における転倒事故の原因3選

介護における転倒事故の原因は以下の2つが考えられます。

|

1つずつ説明します。

心身の要因

心身の要因には、加齢、病気や薬の影響、運動不足などがあります。

加齢

加齢により筋力やバランス能力、認知能力、視力・聴力などのさまざまな能力が低下します。低下のスピードはゆるやかなことが多く、長年の経験で無理や我慢に慣れていると、自分の力を過信することがあります。「このくらい大丈夫」と無理すると我慢の限界がきて転倒に至る可能性があるのです。

視力や聴力の低下も転倒リスクが高まります。「段差が見えにくい」「車のクラクションが聞こえない」などから、思わぬ転倒につながる可能性があります。

病気や薬の影響

高齢になると神経や脳疾患、循環器、骨関節系、感覚器系の病気にかかる方が増えます。病気によってはふらつきやすくなったり痛みが出たり、足がすくんだりといった症状が出て転倒しやすくなります。

また睡眠剤や精神安定剤、抗うつ剤などの薬を服用する場合には、バランスや認知能力が低下する副作用が生じる方がいます。

運動不足

加齢になると外出自体がおっくうになり運動不足になりやすいです。特にコロナ禍では外出できない方が多く、高齢者の運動不足が問題になりました。

環境の要因

環境面では、合わない靴、滑りやすい床、夜間の足元の暗さ、段差、階段などさまざまな物が転倒事故の原因となっています。

介護における転倒事故を予防する対策は?

介護における転倒事故を予防するためには、高齢者の特徴を知り、安全に配慮した習慣作りや、ポイントを押さえて注意して過ごすのが大切です。また、住居環境を整えるのも有効です。

声かけや見守り

転倒事故は動き始めに発生しやすいので、自分で意識できる方には「1呼吸置いてから歩き始める」などを意識してもらいましょう。

「トイレに間に合わない」と急に動くリスクを避けるためにも、定期的に「トイレは大丈夫?」と声掛けをしたり、トイレの後には毎回「待っててね」などと声掛けをしたりするのもよいでしょう。忘れやすい方へは張り紙も有効です。

転倒しやすい方の場合には、狭くて重大な事故につながりやすい屋外やトイレ、入浴時はできるだけ見守りをするのが望ましいです。

心身の状態を整える

心身の状態を整えるのが大切です。以下のようなポイントを押さえて対策しましょう。

|

1つずつ説明します。

フレイル対策をする

(引用元:東京都福祉保健局「フレイル予防週間3プラス1」)

高齢による運動能力の低下には運動するだけではなく、フレイル対策が有効です。

フレイルとは、年齢とともに心身の活力が低下して要介護になるリスクが高まった状態のことで、介護が必要になる前段階ともいわれます。

フレイル予防において重要とされているのは、以下の4つです。

|

転倒を防ぐための運動では、全身的な運動、特にバランス運動を含んだトレーニングを少なくとも週3日以上すると効果的だとされています。

バランス運動とは静止した状態や動作中に姿勢を保つような運動のことで、バランス能力を向上させるのに有効です。

高齢者の転倒を防ぐためには、筋力トレーニングだけといった偏った運動ではなく、全身運動や筋力トレーニング、バランス運動などを組み合わせた運動がよいといえます。

栄養も大切です。食べ過ぎはよくありませんが、低栄養による死亡リスクの上昇が問題になっています。健康な生活の維持には栄養状態を整えるのが大切で、たんぱく質を含む主菜、主食、副菜などをまんべんなく摂るのがよいとされています。

またしっかり食事するためには歯や口の健康も整えておきましょう。良く噛む習慣をつけて口腔ケアをきちんと行えば、口の健康を保ちやすくなります。

社会とのつながるのもフレイル予防には重要とされているので、趣味の会、デイサービスなど、できるだけ社会に出る機会をつくるとよいでしょう。

(参照:東京都福祉保健局「介護予防・フレイル予防」)

(参照:転倒対策による骨折予防のエビデンス)

(参照:厚生労働省「バランス運動の効果と実際 | e-ヘルスネット」)

装具や杖などを使う

フレイル予防をしていても足取りがおぼつかなかったり、外出したりするときには、杖や歩行者、車椅子などの利用も有効です。麻痺がある方の場合には装具も着用すると、ふらつきによる転倒を防ぎやすくなります。

病気を治療する

病気を治療していない場合には、病気の治療を優先しましょう。病気の治療で転倒のリスクが大きく変わる可能性があります。

視力・聴力をチェックする

視力や聴力の問題がある場合には、眼科や耳鼻科を受診するのが望ましいです。治療を受けたり、適した眼鏡や補聴器などを装着したりすることで、転倒リスクを軽減できます。

薬の影響に注意する

服用する薬によっては、ふらつきや眠気、バランス能力や認知能力の低下が起こる可能性があります。服用前には医師や薬剤師からの注意点をよく聞き、症状が出た場合にはすぐに相談しましょう。

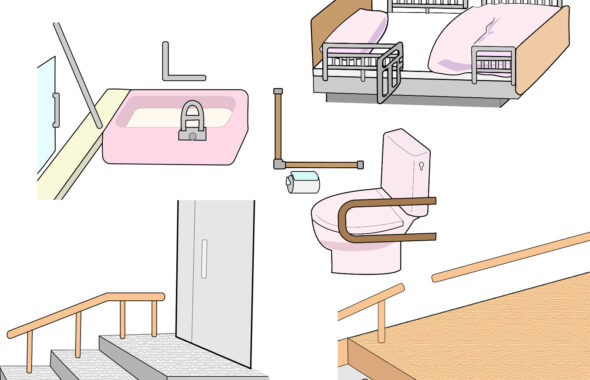

環境を整える

ここからは環境を整えるポイントについて、屋内と屋外に分けて説明します。

屋内

奥内で対策したいポイントは次の表をご覧ください。

| 場所 | 対策 |

| 居間 |

|

| 玄関 |

|

| 廊下階段 |

|

| ベッド |

|

| 浴室 |

|

(参照:政府広報オンライン「たった一度の転倒で寝たきりになることも。転倒事故の起こりやすい箇所は?」)

全ての対策が難しくても、床が濡れたらすぐにふく、コードを片付ける、床に物を置かないなどのすぐにできる対策をするだけでも効果的です。

屋外

屋外移動の際には、予期せず長時間になる場合があります。杖、歩行車などを持参すると、疲労した際の転倒予防になります。

特に転倒しやすいポイントは下の表をご覧ください。

| 転倒しやすいポイント | 具体的な箇所 |

| 濡れた場所 |

|

| つまずきやすい場所 |

|

塗れて滑りやすい箇所や段差、落下物などには特に注意しましょう。

介護における転倒事故で大けがを防ぐための対策は?

過去1年間に転倒した経験があると、再び転倒するリスクが高いとの報告が多数あります。そのため、転倒を繰り返す場合にはより安全な環境を設定するなどの対応が重要です。

転倒した際に骨折や大けがを予防するには以下が有効とされています。

|

1つずつ説明します。

危険な場所に対策する

転倒による大けがを防ぐためには、環境を改善するのが有効です。

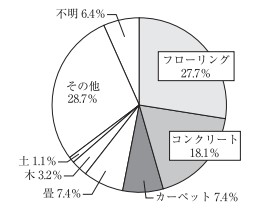

重篤な外傷に至った転倒の発生状況についての調査結果をご覧ください。

(重篤な外傷に至った転倒の発生状況「ぶつかった物」)

(引用元「要介護者における転倒による重篤な外傷の発生頻度および特徴」)

転倒が大きなダメージにつながる物の中で、45%強がフローリングやコンクリートなどの硬い場所だとわかります。そのため、転びやすく硬い場所には、以下のような工夫が有効だといえます。

|

ほかにも転倒したら危ない箇所は、クッションをつけるなどして保護しておくとよいでしょう。

体を保護する物を着用する

転倒を何度も繰り返している方は、転倒した際の大けがを予防するために以下のような保護グッズを着用する方法があります。

|

ヒッププロテクターは、衝撃を吸収するクッションが内蔵されたパンツです。転倒した際に骨折しやすい大腿骨、腰、臀部を保護してくれるので、万が一転倒した際にも大けがのリスクを軽減できます。ヒッププロテクターを装着した人としていない人で、転倒後の受傷を比較した研究では、転倒した際の骨折の発生が低くなったとの報告があります。

パンツ型、ガードル型、スカート型などいろいろな物が売られているのでトイレへの行きやすさなどを考えて選ぶのがよいでしょう。

ヘッドガードや保護帽子は、帽子の内側の保護剤が、転倒した際の頭の衝撃を吸収します。見た目は帽子なので、外出する際にも見た目を気にせずに着用できるでしょう。屋外ではもちろん屋内用の物も販売されています。

通気性が悪いのが気になる場合は、バンダナ型などもありますので調べてみるとよいでしょう。

(参照:「自宅で転ばないために」)

(参照:転倒対策による骨折予防のエビデンス)

介護における転倒事故には環境や心身の状態を整えて対策しよう

介護における転倒事故は、大けがにつながる可能性があるために、できるだけ予防するのが大切です。

転倒予防には、心身の状態を整えるほかにも、住まいを整備して転倒しにくい環境を整えるのが有効です。また、転倒を繰り返す方の場合には、万が一転倒した際にも大けがのリスクを軽減するための対策ができるとよいでしょう。本記事の内容を実践して、転倒を予防して元気な生活を継続するためにお役立てください。