介護予防の種類と特徴は?要支援者への訪問や通所の目的を徹底解説

「最近、介護予防や健康長寿をよく聞くけれど、実際どういった目的があるの?」

「要支援の親がいるけれど、これ以上症状が進んで欲しくないな・・・」

「自分でできる介護予防法ってあるの?」

介護には、こうした疑問や不安は尽きないものです。

介護予防とは、65歳以上の要支援者が要介護状態にならないように、日頃から予防に向けた取り組みを行うことをいいます。

この記事をご覧になることで

- 介護予防で健康寿命を延ばす重要性

- 自分でできる介護予防のポイント

- 介護予防サービスの種類と特徴

といった内容がわかります。

ご高齢の両親がいつまでも元気で朗らかに過ごせるよう、本記事をぜひ参考にしてください。

介護予防支援とは

介護予防とは、65歳以上の要支援者が「寝たきり状態」あるいは「要介護の発生」を極力遅らせることをいいます。

要介護認定には、厚生労働省が定める「要介護認定等基準時間」を基本に7段階に分かれ、介護支援の必要がない「自立」を含めると8つに区分されます。

| 要介護度合 | 要介護認定の基準 | 身体状態の目安 |

| 自立 |

|

|

| 要支援1 |

|

|

| 要支援2 |

|

|

| 要介護1 |

|

|

| 要介護2 |

|

|

| 要介護3 |

|

|

| 要介護4 |

|

|

| 要介護5 |

|

|

要介護状態になると、要介護者やその家族に心身に与える疲労が激しく、残りの人生を有意義に楽しむこともできません。

そのため国は、一人でも多くの国民が健康的に年齢を重ねていけるよう、介護予防の重要性を訴え支援しているのです。

介護予防の定義

厚生労働省では介護予防について次のように定義付けています。

「要介護状態の発生をできる限り防ぐ(遅らせる)こと、そして要介護状態にあ ってもその悪化をできる限り防ぐこと、さらには軽減を目指すこと」

(引用元:厚生労働省 第1章 「介護予防について」)

つまり、ただ単に要介護状態を回避するだけでなく、ご自身の心身の変化を受け止め、健康増進への予防に努めることが大切です。

一方で、たとえ要介護状態になっても、リハビリテーションや各種医療・福祉サービスを積極的に受け、現在の状況維持に励むことが重要といえます。

介護予防の目的

介護予防の目的は、一人ひとりの高齢者が生きがいを持って生活を送り、生活の質(QOL)を向上を目指すものです。

私たち人間は、誰もが加齢とともに運動機能が衰えて食欲は低下し、精神状態が沈みがちになるといった要素が隠れています。

介護予防とは、こうした状態を改善させるだけでなく、高齢者個人の生活レベル(QOL)を上げ、社会参加によって生きる喜びを促すことを目的としています。

介護予防による働きかけが、高齢者の健康寿命を伸ばすとともに、誰もが安心して暮らせる長寿社会が形成されて行くのです。

(参照:厚生労働省「介護予防マニュアル」)

介護予防で健康寿命を延ばす重要性

高齢期の人生をより楽しく充実した日々を過ごすには、健康寿命に影響する「要介護状態」にならないことが大切です。

寝たきりなどで身体の自由が効かなくなることで、日常生活に大きな制限を与えてしまい、本人や家族の心身的負担は計り知れません。

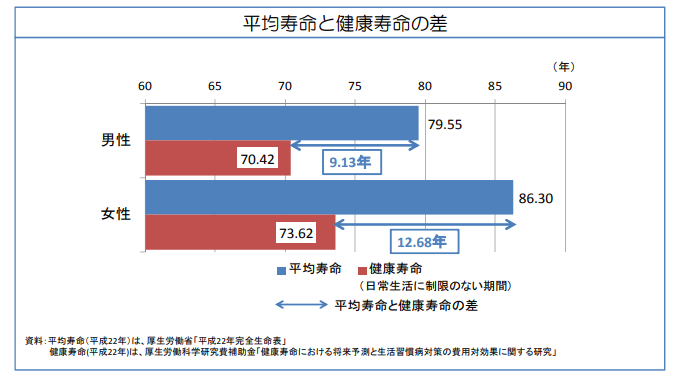

ここでは、介護予防で健康寿命を延ばす重要性を、厚生労働省などの表を確認しながらみてみましょう。

健康寿命とは健康に日常生活を送れる期間

健康寿命とは「健康上に問題を抱えず、元気に日常生活を送れる期間」をいいます。

長寿国日本の平均寿命は、2022年の時点で男性が79.55歳、女性は86.30歳です。

一方、下記の表をご覧のように、2022年の健康寿命は男性で70.42歳、女性は73.62歳となり、男性は9. 13年、女性は12. 68年もの期間を「不健康状態」で過ごすことになります。

出典:厚生労働省:「平均寿命と健康寿命をみる」

高齢者が元気な日常生活を送って健康寿命を延ばすためにも、日々の運動習慣や食生活を見直し、生活習慣の改善を図ることが重要です。

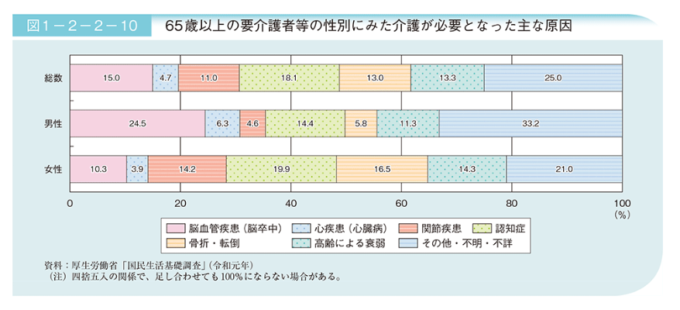

要介護状態になる原因のトップは認知症

下記の表のとおり、要介護状態になった原因の多くが「認知症(23.6%)」であり、次に血管疾患(19.0%)」、そして「骨折・転倒(19.0%」と続きます。

出典:内閣府「65歳以上の要介護者等の性別にみた介護が必要となった主な原因」

認知症の大半を占める「アルツハイマー型認知症」や「血管性認知症」は、生活習慣病(高血圧・糖尿病・脂質異常症など)と深く関わり合うとされています。

現代病と言われる生活習慣病への対策は、将来的に生じる身体機能の低下を防ぐとともに、現在の機能を維持・改善することが可能です。

例えば、日々の散歩の継続やバランスの整った食事などの「介護予防」によって、認知症の症状を遅らせ、骨折や転倒を防ぐことができます。

自分でできる介護予防のポイント

加齢に伴う身体機能の低下や生活習慣の乱れにより、骨折や転倒を招きやすくして介護や介助が必要になってきます。

一方で、ご自身で「ちょっと」の日常習慣を変えるだけで、骨折や転倒を防ぎ、認知症の予防にも繋がるのです。

ここでは、ご自身でできる介護予防のポイントをご紹介します。

- 基本チェックリストの活用

- バランスの良い食事をとる

- 適度に身体を動かす

- 口腔ケアを心掛ける

- 社会参加をする

これらは、介護予防サービスを受けられる方々だけでなく、年齢の若いうちから習慣化させて、健康長寿の人生を目指しましょう。

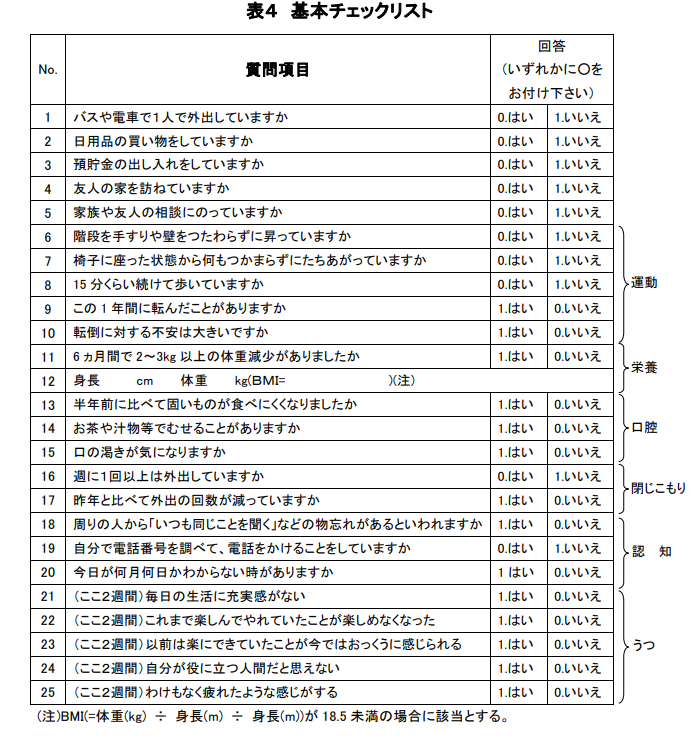

基本チェックリストの活用

介護予防の対策をとる前に、まずはご自身の健康状態や日常生活の機能状態を知る必要があります。

基本チェックリストは65歳以上の要支援者を対象とし、心身機能の衰えや生活機能の低下を早期に把握する手段です。

行きつけの主治医がいれば体調管理の相談ができますが、厚生労働省が用意した「基本チェックリスト」を利用することで、見落としがちな心身問題を再確認することができます。

なお、地域包括支援センターが作成するケアプラン(介護予防プラン)は、基本チェックリストの内容によって介護予防サービスに利用されています。

出典:厚生労働省「基本チェックリスト」

基本チェックリストの判定だけで全ての健康状態がわかる訳ではありませんが、日々変化する心身状況をチェックすることは介護予防の意欲に繋がるでしょう。

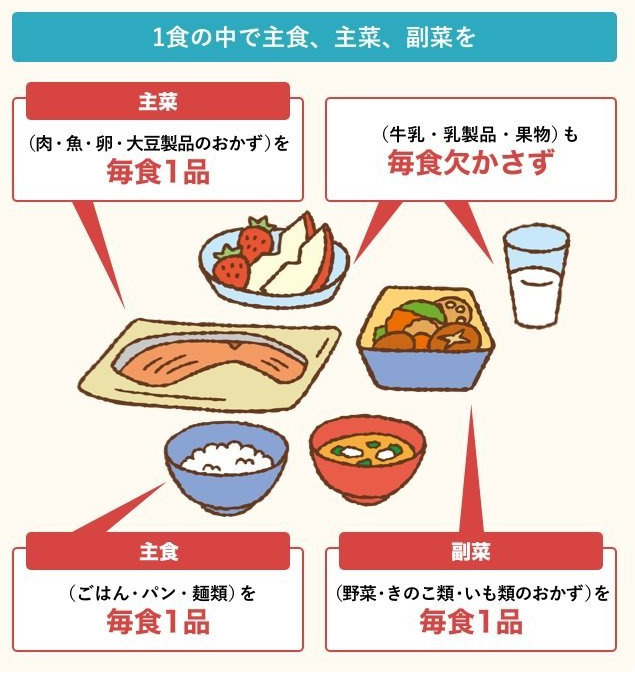

バランスの良い食事をとる

要介護の原因に「認知症」がもっとも多く、脳の一部が萎縮する「アルツハイマー型認知症」や脳血管障害の「脳梗塞」「脳出血」といった血管性認知症が挙げられます。

これら認知症は、バランスの良い食生活の維持によって脳の健康が守られ、同時に生活習慣病の予防や改善につながるのです。

(出典:東京都福祉局(良好な栄養状態を保つための食事)」

高血圧や脂質異常症の方は減塩を心がけ、血液中のナトリウム(塩分)を排出する生野菜や海藻類を積極的に摂ることで血管性認知症の予防になります。

また、内臓脂肪の多い方や糖尿病の方は、糖分や炭水化物を控えて植物繊維(野菜・きのこ類)や海藻類を摂ることで血糖値の上昇を抑えられ、血管性認知症やアルツハイマー型認知症の予防が期待できます。

適度に身体を動かす

毎日の生活に適度な運動を取り入れることで、認知症や心臓病・高血圧・糖尿病・骨粗しょう症・尿失禁などのリスクを抑えるほか転倒骨折の予防にもなり、足腰の筋力を整えることにつながります。

運動といってもハードなジョギングをする必要はありません。「ちょこっと散歩」「ちょこっとテレビ体操」のように、毎日「ちょこっとずつ」身体を動かすことで、介護が必要な状態を自ら予防できるのです。

なお、各市区町村では高齢者に向けた「フレイル予防・健康増進・介護予防」などの取り組みを定期的に行っているので参加なさると良いでしょう。

(※ご詳細は、自身のお住まいの市区町村役場の窓口あるいは社会福祉協議会にご確認ください)

| フレイルとは、心身が健康な状態と要介護状態の半ばを指し、年齢とともに虚弱化した心身状態をいいます。 フレイルの原因として以下の3つが挙げられます。

こうした「負のフレイル」を断ち切るには、適度に身体を動かし、バランスの良い食事や地域活動といった他者との関わりが重要です。 |

口腔ケアを心掛ける

高齢者の口腔ケア(お口の清潔)には、2つの重要な理由があるのです。一つ目が「口内の細菌を減らして誤嚥性肺炎を防ぐ」ことです。

口内には悪い細菌が多く、細菌が気管から肺に移動して感染症を起こす危険性が高いのです。特に身体機能の弱った高齢者は重篤化しやすいため注意する必要があります。

さらに口内の細菌は歯周炎や口内粘膜の炎症・そして発熱や低栄養・脱水を引き起こし、血管や身体中の臓器に悪影響を与えます。

口腔ケアの二つ目の理由として「認知機能の低下を防ぐ」ことにあります。口腔機能の低下によって、「口から食べる」ことや「人とのコミュニケーション」も困難になり、気分は沈んで「うつ気味」になったり認知機能も低下を起こすのです。

以上のことからも、口腔ケアは心身の健康の源となり、日常的にお口の清潔を心掛けることが重要になります。

社会参加をする

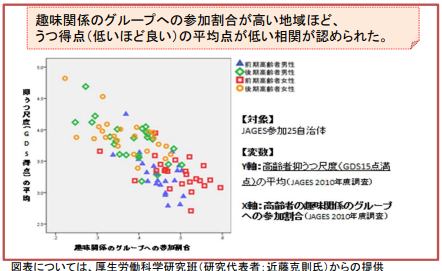

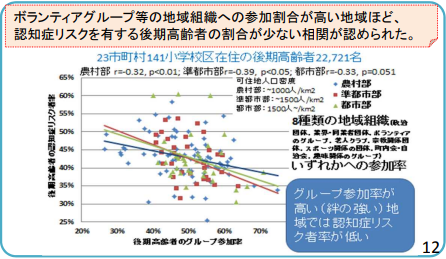

厚生労働省の調査では、地域のボランティアグループに参加する後期高齢者ほど認知症へのリスクが低いことが認められています。

下記のように、趣味関係グループへの参加が多い高齢者ほど抑うつ状態の割合が低いのがわかります。

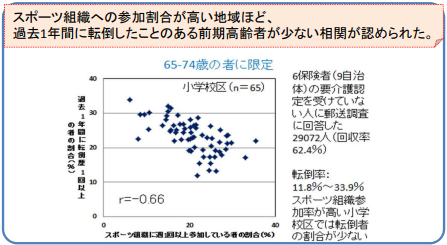

スポーツ関連グループに参加する高齢者に関しては、過去1年間に転倒した前期高齢者の割合が低いことが認められています。

ボランティア活動など、地域への交流参加が高い地域ほど、後期高齢者の認知症リスクが低いことがわかります。

出典:厚生労働省「社会参加と介護予防効果の関係について」

以上のことから、週1回以上、親しい人や他者とのつながりを持つことで、脳は多くの刺激を受けるため認知症になりにくく、会話と励まし合いにより情緒も豊かになるでしょう。

もちろん、嫌々ながらの参加や頻度が多すぎても心身的な負担のため逆効果ですが、「参加するのが楽しい」と思える時間を持つことが健康長寿へとつながります。

介護予防サービスの種類と特徴

介護保険の範囲内で利用できる介護予防サービスは「要支援1〜2」を受けた高齢者が対象です。

ここでは、下記の12種類の介護予防サービスと特徴をご紹介します。

- 介護予防訪問介護

- 介護予防訪問リハビリテーション

- 介護予防訪問看護

- 介護予防訪問入浴介護

- 介護予防居宅療養管理指導

- 介護予防通所介護(デイサービス)

- 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

- 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

- 介護予防短期入所療養介護

- 介護予防特定施設入居者生活介護

- 介護予防福祉用具貸与

- 特定介護予防福祉用具販売

| ケアマネージャーは、介護や支援を必要とする人が、不安なく介護保険サービスを利用できるようにケアプラン(介護予防サービス計画)を立てたり、介護事業者との調整や橋渡しを行うスペシャリストです。

まずはケアマネージャーにじっくり相談して「ケアプラン」を作成してもらい、計画に従ってサービスを利用していきます。 |

①介護予防訪問介護

ホームヘルパー(訪問介護員)や介護福祉士が要支援者宅を訪問し、入浴や食事の介助・排泄・掃除・洗濯・調理といった家事のサービスを担います。

介護予防訪問介護の目的は、要介護状態に陥るのも未然に防ぐ他、要介護への進行を阻止し、高齢者が自立した生活を営めるように支援するものです。

なお、介護予防訪問介護は、2015年より、各市区町村による「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行されているため、詳細は市区町村役場の窓口や地域包括支援センター等にお問い合わせください。

②介護予防訪問リハビリテーション

介護予防訪問リハビリテーションとは、リハビリ専門職(理学療法士や作業療法士)が高齢者宅を訪問し、要介護状態になるのを防ぐことを目的としています。

リハビリテーションと聞くと、病気や怪我による機能回復訓練を思われますが、「現在の身体機能を維持しながら、加齢とともに低下する心身機能を向上させる」ことも重要です。

理学療法士は「寝返り・起き上がり・立ち上がり・歩き出す」といった、日常生活の基本動作の向上を目的としたリハビリテーションを行います。

作業療法士は、手芸や折り紙などの手先を使う動作によって、身体機能の維持や向上を目的としたリハビリテーションを行います。

③介護予防訪問看護

介護予防訪問介護は、要支援の認定を受けた方を対象に、看護師や保健師などが利用者宅に訪問し、バイタル測定(体温・血圧・呼吸・脈拍)をしたり、日常生活の世話を行います。

また、認知症患者の看護をしたり、人工呼吸器・カテーテル等の医療上の管理を行うほか、介護者は在宅医療の相談などが受けられます。

④介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問入浴介護は、看護師1人と介護職員1人が利用者宅に訪問し、簡易浴槽にて入浴の介助サービスを行うものです。

通常、要介護認定を受けている高齢者が利用対象ですが、ご自宅に浴室がない場合や、諸事情により他の施設での入浴が困難な場合、要支援の方もサービスを受けられます。

介護の専門家が行うことで利用者の全身状態をチェックしてもらえ、介護者の心身的負担も軽減できます。

⑤介護予防居宅療養管理指導

介護予防居宅療養管理指導とは、医師や歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士・保健師・看護師などが自宅に訪問し、療養上の健康管理や指導を行うサービスです。

高齢とともに嚥下機能も低下しやすくなりますが、内服しやすいように薬剤を調法してくれたり、利用者に最適な食事メニューの指導や、入れ歯の手入れなども実地します。

こうした医療の専門家による管理指導は、自立した日常生活を維持するためにも不可欠となり、介護者も安心して利用者に向きあえるでしょう。

⑥介護予防通所介護(デイサービス)

介護予防通所介護を別名で「デイサービス」と呼び、日帰りで通所介護施設に通い、食事や入浴・排泄・体操など、日常生活に必要な支援や心身機能の訓練を受けられます。

デイサービスでは、他の利用者と一緒にレクリエーションを受けることができ、閉じこもりがちな利用者の精神的な健康を取り戻すとともに、継続して訓練を受けることで自立した生活を維持することができます。

利用者がデイサービスに通っている時間、家族などの介護者の心身的な負担が軽減することも目的とされています。

⑦介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

介護予防通所リハビリテーションを別名で「デイケア」と呼び、介護老人保健施設や病院等の施設に通い、身体や認知機能の改善を図ることが目的です。

前述のデイサービスは、利用者の自立した日常生活が送れることが目的とされ、主に食事や入浴・レクリエーションのサービスでしたが、デイケアは医療的なリハビリや心身機能の改善を目的とされています。

どちらのケアが最適かどうか、担当のケアマネジャーと相談のうえ利用なさると良いでしょう。

⑧介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

介護予防短期入所生活介護を別名でショートステイと呼び、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)に短期入所し、入浴や食事・排泄などの介護あるいは心身の機能訓練が行われます。

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)への短期入所は、次の方が対象です。

|

ご家庭の様々な理由で介護が困難な場合、あるいはご家族(介護者)が心身を休めたい場合は積極的に利用すると良いでしょう。

⑨介護予防短期入所療養介護

介護予防短期入所療養介護とは、短期間にわたりご自宅で介護ができない場合に利用でき、医師や理学療法士・介護職員によるリハビリ訓練、投薬・入浴・食事・排泄などが行われます。

介護予防短期入所療養介護への短期入所は、次の方が対象です。

|

地域包括支援センターが作成したケアプランに基づき、各利用者に適した自立支援サービスが行われます。

⑩介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護とは、介護保健の指定を受けた特定施設「有料老人ホーム」「軽費老人ホーム(ケアハウス)」「養護老人ホーム」に入居する要支援者に対し、食事や入浴などの身体介護や機能訓練などが行われます。

介護予防特定施設入居者生活介護を利用できる対象者は次の方です。

|

特定施設に入居していても、介護保健の指定を受けていない施設もあります。その場合は、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談し、介護保健によるサービスを個別に利用できるように対処してもらいましょう。

⑪介護予防福祉用具貸与

介護予防福祉用具貸与とは、要介護者や要支援者を対象として、厚生労働省が規定した福祉用具を貸し出す制度をいいます。

福祉用具の利用によって、自立した日常生活が送れることを目的とされ、いずれの用具も介護保険の対象となります。

介護予防福祉用具貸与でレンタルできる種類は次の通りです。

|

介護予防福祉用具貸与で借りられないものとして、排泄や入浴に関わるものや通常生活でも利用できるベッド、あるいは身体の一部を補完するものなどは対象外です。

⑫特定介護予防福祉用具販売

特定介護予防福祉用具販売とは、要支援者を対象として、厚生労働省が規定した特定介護予防福祉用具の販売を行うサービスです。

要支援の高齢者が要介護にならないように、あるいは現在よりも状態が進行しないことを目的としています。

特定介護予防福祉用具販売の対象は次の通りです。

|

特定介護予防福祉用具の費用は、その種類や事業者によって違いはあるものの、購入額の1割程度が自己負担になります。(所得によって2割あるいは3割負担)

購入の際には、ケアマネージャーや福祉用具専門相談員のアドバイスを必ず受ける必要があります。

ケアマネージャー等は市区町村役場に支給申請書を提出し、審査顎に支給・不支給の決定がなされ、対象購入額の7割〜9割が指定口座に振り込まれます。

参照:厚生労働省「各介護サービスについて」

地域密着型介護予防サービスの種類と特徴

要支援者が受けられる地域密着型介護予防サービスは、原則として市区町村に居住する「被保険者」が利用できます。

地域密着型介護予防サービスには、次の3つの種類があります。

- 介護予防認知症対応型通所介護

- 介護予防小規模多機能型居宅介護

- 介護予防認知症対応型共同生活介護

いずれも市区町村が監督を担うとともに、地元に馴染みの深い施設のため、利用者も安心して交流を深められるメリットがあります。

ここでは、地域密着型介護予防サービスの3つの種類をみてみましょう。

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護とは、軽度の認知症を発症している要支援者に対し、高齢者向けデイサービスセンターなどでの食事や入浴・排泄といった介護や、生活に関わるアドバイス、健康管理、リハビリテーションなどを受けることをいいます。

要介護への進行や認知症の悪化を防ぎ、あるいは予防することを目的とし、自宅に引きこもりがちな利用者の心身機能の回復や家族等の負担を軽減する目的があります。

介護予防認知症対応型通所介護の対象者は次の通りです。

|

日帰りという短い時間内で日常生活の介助が行われ、四季折々のレクリエーションやイベントを行うなど、利用者が楽しめる内容が特徴的です。

介護予防認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護とは、5〜9人といった少人数で共同生活を送るもので、認知症の進行を遅らせて、自立した日常生活を営めることを目的とした支援です。

要介護を防ぐために、リハビリテーションなどで心身の機能訓練をするほか、食事や排泄・入浴などの介助や施設によっては理美容のサービスも行います。

介護予防認知症対応型共同生活介護の対象者は次の通りです。

|

万が一、診断名が記載されていない場合でも、下記の要件をクリアしている方は利用ができるでしょう。

|

介護予防認知症対応型共同生活介護の利用は原則として、医師の診断書によってサービス利用の有無が決定されます。(※詳細はお住まいの市区町村役場でご確認ください)

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護とは、「訪問」「通い」「宿泊」を組み合わせてサービスを受けることをいいます。

対象者は要支援の方となり、利用者の自立した日常生活の維持と、たとえ中重度になっても自宅での生活が継続できることを目的としています。

主なサービスは、食事や入浴・排泄・掃除・洗濯・調理、あるいは健康管理やリハビリテーションなど、利用者の心身状態や希望に応じて行われます。

地域支援型の予防サービスの種類と特徴

地域介護予防活動支援事業とは、市区町村が主体となって推進する「地域支援型」の介護予防事業となり、ボランティアをはじめとする地域住民が自主的に支援を行うものです。

まだ介護は必要ではないが、心身の衰えを感じてる方や年齢を重ねても健康で暮らしたいと願う方、あるいは介護予防とは無縁な一般高齢者の方などがくつろげる、楽しいコミュニティの場として高齢者を支えています。

地域介護予防活動支援事業の活動内容は、地域によって異なりますが主に次のような活動があります。

|

要支援や要介護認定者はもちろん、障害をお持ちの方やお子様づれの方など、どなたでも自由に参加できます。(※詳細は、各市区町村の広報などからご確認ください)

(参照:厚生労働省「介護予防について」)

介護予防のまとめ

介護予防の目的は、「要支援者が要介護にならないように事前に予防し、あるいは要介護者の病状の進行を防ぐ」ことです。

しかし、要介護はもちろん、要支援になる前の「若い年齢」から介護予防を行うことで、健康長寿を実現し要支援と無縁な生活を送ることが可能なのです。

高齢者には、ご家族や周囲の方々が声がけを行い、一人ひとりが介護予防への意識を強めることが長寿社会の基本といえるでしょう。