ケアマネジャーの役割とは?介護保険でどこまでしてくれるのかを徹底解説

介護の世界には多くの専門職が存在しますが、その中でも特に重要な役割を果たすのがケアマネジャーです。

ケアマネジャーは、高齢者や障害を持つ人が自宅で安心して生活できるように、最適な支援方法を計画・調整してくれます。

しかし、ケアマネジャーの具体的な役割や、介護保険内でどこまでサポートしてくれるのか、理解している方は少ないかもしれません。

そこで、この記事を読むことで次のことがわかります。

- ケアマネジャーの役割

- ケアプランの作成の流れ

- ケアマネジャーの仕事に含まれない業務内容

- ケアマネジャーの働く場所

本記事では、ケアマネジャーの役割と介護保険内でのサポート範囲について詳しく解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

ケアマネジャーとは

ケアマネジャーとは「介護保険法」によって定められた専門職となり、別名を「介護支援専門員」といいます。

ケアマネジャーは介護法第7条5項において、利用者(要介護者や要支援者)からの相談に応じるほか、心身状況に応じてサービス事業を行う人との連絡・調整等を担う者です。

ここでは、ケアマネジャーとは何かについてわかりやすくご説明します。

介護保険の要を担う立場

ケアマネジャーは介護保険の要を担う「ケアマネジメント」を担当しています。

ケアマネジメントとは、利用者の心身状況に応じた「利用者本位の介護サービス」の提供を連絡・調整を行う者を指します。

ケアマネジャーは、要介護者が自立した日常生活を送るのに必要な専門知識や技術を持ち、その証明として「介護支援専門員証」が交付されています。

また、居宅介護支援事業所や介護保険施設に必ず配置されていて、総合的な介護サービスや保険医療サービス等を提供する介護保険制度の「中心的」立場にあるのがケアマネジャーです。

厳格な資格要件

ケアマネジャーになるには、都道府県が主催する「介護支援専門員実務研修」を受講し登録する必要があります。

この研修を受けるためには「介護支援専門員実務研修受講試験」の合格に加え、医師や看護師・薬剤師・社会福祉士などの一定資格と5年以上900日の実務経験が必要です。

また、医療・保険・福祉の各職種において、利用者や家族に対する相談あるいは支援業務を一定期間にわたり従事していた者を専門的に養成するなど、その資格要件は非常に厳格です。

ケアマネジャーの役割

ケアマネジャーは、保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とした介護保険制度の理念を実現するための重要な役割を担っています。

ケアマネージャーが行う主な役割は次の通りです。

- ケアプランの作成

- 介護給付費の管理

- 利用者と介護事業者をつなぐ調整役

- 退院後の支援および医療機関との連携

- 要介護認定に関わる申請業務

ここでは、ケアマネジャーの具体的な仕事内容をみてみましょう。

ケアプランの作成

ケアマネジャーは、介護サービスを利用する利用者の状況や要望に応じてケアプランを作成します。

ケアプランとは、どのサービスをどれくらいの頻度で利用するかを記載した計画書のことで、利用者や家族が自身で作成することもできますが、専門知識が必要なためケアマネジャーに依頼するのが一般的です。

また、ケアマネジャーは要介護者の自宅を定期的に訪問し、介護サービスが適切に行われているかを確認します。

これらの業務は、介護保険サービスを開始してからも続けられ、必要に応じてケアプランの見直しが行われます。

介護給付費の管理

介護サービスは高齢者や障害者など、自立した日常生活を営むことが困難な人が利用するもので、サービスを提供する側(介護事業所)は報酬を受け取ることができます。

この報酬は「介護給付費」と呼ばれ、国民健康保険団体連合会(国保連)から支払われます。

ですが、国民健康保険団体連合会が介護給付費を支払うためには、いくつかの手続きが必要であり、その一つが「給付管理」です。

また、給付管理の主な仕事が「給付管理表」と呼ばれる書類作成になり、これらの記載や手続きはケアマネジャーが行っています。

利用者と介護事業者をつなぐ調整役

ケアマネージャーは、利用者と介護事業者をつなぐ調整役として重要な役割を担います。

例えば、利用者の心身状況や要望を性格に把握し、それに対応した介護サービスを提供する介護事業所を見極める必要があるのです。

また、利用者からの相談や苦情を介護事業者に伝え、状況によっては改善してもらう役割もあります。

このように、利用者と介護事業者をつなぐ重要な枠割りを担うのがケアマネジャーです。

退院後の支援及び医療機関との連携

利用者が退院後に、今後も必要な介護サービスを受けられるよう、医療機関と連携しながら次の手順でケアプランを調整します。

| 情報収集と退院前の訪問指導 | ケアマネジャーは、利用者の入院時の様子や病状に関する情報を収集し、退院前の訪問指導などを行う |

| 専門家のアドバイスと連携 | 退院前の面談では、専門家からどのようなアドバイスを受けるかを検討し、医療職とケアマネジャーのそれぞれの役割を理解したうえで積極的に連携する |

| ケアプランの作成 | ケアマネジャーは、利用者とその家族の要望、あるいは退院後の生活の課題を考慮したケアプランを作成する |

| 情報共有 | 病状の急変などで入院した場合、ケアマネジャーに病院名や病状、おおよその入院期間などを伝え、退院後に必要なサービスを医療機関と調整する |

このように、利用者が施設を退所する際には、他の医療従事者や介護サービス事業者に対して情報の引継ぎも行います。

なお、入退院時に関わる手続きのサポートは業務外となるため注意が必要です。

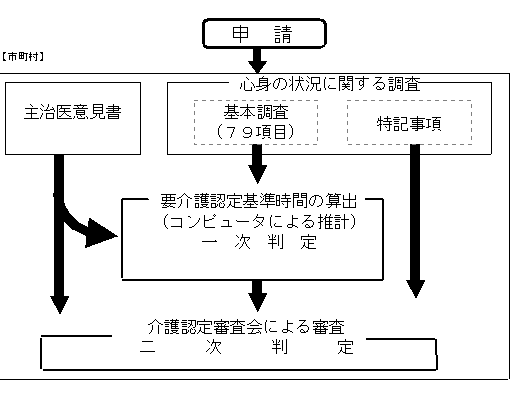

要介護認定に関わる申請業務

介護サービスを受けるには「要介護状態」であることが必須条件です。

基本的に、利用者本人あるいは家族が市区町村に申請することになりますが、何らかの事情で申請手続きが困難な場合は、市区町村が選任したケアマネジャーが利用者に代わって申請することが可能です。

具体的には、ケアマネジャーが利用者宅や施設に訪問し、心身状態や生活状況を確認するほか、必要な支援や介護に関わる書類作成などの申請業務を行います。

出典:厚生労働省「介護保険制度における要介護認定の仕組み」

要介護認定は要介護1から要介護5までの5段階に分かれ、心身障害の程度によって決定されています。

ケアプラン作成の流れ

ケアマネジャーは、利用者や家族の了解を得たあとケアプラン(介護サービス計画書)を次の順序で作成していきます。

- インテーク

- アセスメント

- ケアプランの原案の作成

- サービス担当者会議

- ケアプランの原案の修正・再提案・同意

- ケアプランの交付

また、ケアプランは必要に応じて見直され、利用者の心身状態や要介護度、生活状況の変化に柔軟に対応します。

ここでは、利用者一人ひとりに適した介護保険サービス「ケアプラン作成の流れ」をみてみましょう。

①インテーク

インテークとは利用者との最初の面談のことで、訪問や電話などで利用者の悩みや要望などを聞く作業をいいます。

また、要介護者やケアマネジャーが、支援を継続できるかを確認する場でもあります。

お互いの信頼関係を築くためにも、じっくり話し合いを行うことが初回では重要課題です。

②アセスメント

ケアマネジャーは利用者が現在、そのようなケアを必要としているのかを把握する必要があります。

そこで、本人やご家族から心身状況の変化や生活状況、あるいは介護状況などの情報を定期的に収集し、細やかに分析を行う工程がアセスメントです。

利用者宅を何度も訪問するアセスメントは、ケアマネジャーにとって利用者の状況をより深く理解するために重要な作業になります。

| アセスメントは、心身の状態に大きな変化があった場合や要介護度の区分が変更になった場合など、必要に応じて実施されます。 |

③ケアプラン原案の作成

アセスメントの結果に基づき、ケアプランの原案を作成します。

利用者の生活状況やニーズを把握し(アセスメント)、それに基づいて様々な角度から分析してケアプランの原案を作成されます。

ケアプランの原案を書面化することで、利用者やその家族及びサービス事業者がケアプランの内容を理解でき、充実した介護サービスの提供が可能になるのです。

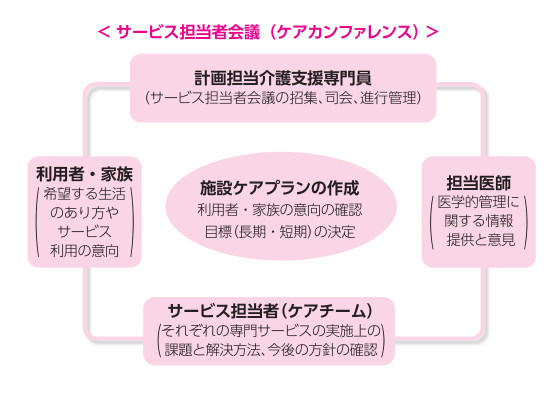

④サービス担当者会議

出典:東京都福祉局「ケアマネジメントと介護支援専門員業務の手引(サービス担当者会議)」

ケアプラン原案の作成後、介護サービスに関わる事業所の担当者と会議を行います。

サービス担当者会議の主な参加者は次の通りです。

- ケアマネジャー

- 利用者とその家族

- 主治医

- 介護職員

- サービス事業所の担当者(責任者)

- リハビリ職員

- 福祉用具専門相談員

- 栄養指導員

サービス担当者会議では、ケアプランの原案について話し合うほか、利用者や家族の意見や要望はもちろん、主治医等の意見を取り入れて話し合いを行います。

⑤ケアプランの原案の修正・再提案・同意

作成したケアプランの原案は、利用者や家族に説明して同意を得る必要があり、これは「運営基準第13条」に規定されています。

介護保険サービスの内容や選択は、利用者や家族の意向が反映されていることが大切であり、それらを担保するためにも文章による同意が必要なのです。

⑥ケアプランの交付

完成したケアプランは、利用者や家族及びサービス担当者に交付されます。

ケアマネジャーの仕事に含まれない業務

ケアマネジャーは利用者や家族のニーズに基づいて、適切なケアプランを作成し、サービスの提案・調整を行う者です。

そのため、全てのことを担う訳ではなく、次のような内容はケアマネジャーの業務に含まれません。

- 介護保険に関係のない行政手続きの代理業務

- 通院の介助

- 買い物の付き添いや掃除

- 身元保証人の引き受け

- 利用者のお金を預かること

ここでは、ケアマネジャーの仕事に含まれない業務を確認しましょう。

介護保険に関係のない行政手続の代理業務

ケアマネジャーは、介護保険に関わる業務を担いますが、介護保険に関係のない行政手続きの代理業務は行えません。

自宅や施設を定期的に行き来するケアマネジャーは、利用者などから親しみを持ちやすく「ちょっと手伝って」と頼まれることが多々あります。

しかし、こうした依頼が積み重なると本来やるべき業務に大きな支障をきたす恐れもあるのです。

また「住民票の取得」や「印鑑証明の取得」などの手続きも介護保険以外の業務であり、ケアマネジャーは行うことはできません。

信頼関係の深さから、つい行政手続きをお願いしたくなりますが、後々トラブルに発展することもあるため注意が必要です。

通院の介助

通院介助は「通院等乗降介助」の対象となり、ケアプランに記載する必要がありますが、含まれていない場合はケアマネジャーの業務範囲外となり通院介助はできません。

また、非営業用車両での介助は法律違反であり、万が一事故が発生した場合は業務範囲外の事故となって、保険の補償が適用されない可能性があります。

これらの理由から、ケアマネジャーは通院介助を行うことはできません。

通院の介助を必要とする場合は、ケアマネジャーのアドバイスのもと、適切なサービスを利用することをお勧めします。

買い物の付き添いや掃除

「せっかく来てくれたのだから買い物をお願いしたい」「簡単にお風呂の掃除をしていって欲しい・・・」といった家事はケアマネジャーの業務範囲外のため行うことはできません。

ケアマネジャーの役割は、利用者の介護サービスを調整し、相談に応じてケアプランを作成すること等です。

そのため、買い物の付き添いや掃除といった家事、あるいは身体介助などは業務ではありません。

利用者がこうしたサービスを希望する場合、ケアマネジャーの相談すれば適切な生活支援サービス業者を紹介してもらうと良いでしょう。

身元保証人の引き受け

身元引受人は、介護が必要な人が施設などに入所する際、その人の身元を保証したり、様々な責任を負う人をいいます。

身元引き受け人は「施設の契約時の立ち合い」や「緊急時の連絡先」になる必要があったり「施設利用料の支払いや滞納時の保証人」「入院時の手続き」などの役割を求められます。

その責任は重大であり、そもそもケアマネジャーの役割から考えても身元引き受けを受ける必要はありません。

親戚などの身寄りがなく、どうしても身元引受人が必要な場合、信頼できる第三者あるいは身元保証会社など、専門の身元引受人サービスを利用すると良いでしょう。

利用者のお金を預かること

ケアマネジャーは利用者から金銭を預かる行為は業務の範囲外です。

ケアマネジャーの主な業務は、利用者の介護計画の作成や介護サービスの連絡・調整を行うため、金銭管理は基本的に行うことはできません。

また、利用者のお金を預かる行為は後にトラブルが発生しやすいため、金銭管理に関わる相談については、公的な「日常生活自立支援事業」といった制度を利用すると良いでしょう。

なお、ケアマネジャー自身も、利用者から金銭管理をお願いされたら、行政や地域包括支援センターに相談するなどして自らの業務範囲を守ることが大切です。

ケアマネジャーの働く場所

ケアマネジャーの主な役割は介護が必要な人に対して介護保健サービスを提供することです。

ケアマネジャーの働く場所は多岐にわたり、主に次の場所で働いています。

- 居宅介護支援事業所(居宅ケアマネ)

- 介護保険施設(施設ケアマネ)

- その他(地域包括支援センターなど)

ここでは、ケアマネジャーの働く場所を具体的にみてみましょう。

居宅介護支援事業所

在宅で介護が必要な人を支援するケアマネジャーは「居宅介護支援事業所」という施設で働いており、利用者が自宅で安心して生活を続けるための重要な事業所です。

居宅介護支援事業所で働くケアマネジャーを「居宅ケアマネ」と呼び、ケアプランの作成やケアマネジメントの専門的な業務を取り扱っています。

具体的には、訪問介護や訪問入浴介助などの訪問サービス、デイサービスといった通所サービス、ショートステイなどの短期入所サービスなどその種類は豊富です。

そのため、居宅ケアマネは非常に多くの外部サービス事業者との連携が必須になります。

介護保健施設(施設ケアマネ)

介護施設の利用者を支援するケアマネジャーを「施設ケアマネ」と呼び、介護施設(特別養護老人ホームや介護老人保健施設等)で働いています。

特別養護老人ホームでは、入居者100人に対して最低1人のケアマネージャーが必要とされるため、場合によっては1人で入居者全員を担当するケースもあるようです。

なお、介護保健施設では、自宅訪問をせずに高齢者を間近で見守ることができるという特徴があります。

その他

ケアマネジャーは地域包括支援センターや病院をはじめ、小規模多機能型居宅介護施設・看護小規模多機能型居宅介護などでも働いています。

もっとも、地域包括支援センターで働くケアマネジャーは、要支援や要介護認定を受けた人をサポートするとともに、要介護状態の悪化をできる限り予防するといった「介護予防ケアマネジメント」を行うものです。

介護や福祉・医療・保険などの多方面から地域住民を支援し、地域の高齢者問題を解決する重要な役割を果たします。

ケアマネジャーの役割のまとめ

ケアマネジャーの主な役割は、介護保険制度の下で、支援を希望する人に提供することです。

専門的な知識を駆使して、介護が必要な人々の生活の質を向上させ、その範囲は日々の生活の支援から、適切な介護サービスの計画と調整まで広がっています。

また、ケアマネジャーは、利用者とその家族が介護保険制度を最大限に活用できるように、情報提供やアドバイスも行います。

超高齢化が進む現代、高齢者や障害者が安心して生活を送るために、ケアマネジャーの存在はますます重要になっているのです。